安全な建物を支える不燃材料

不動産の疑問

先生、「不燃材料」って、どんなものか教えてください。

不動産アドバイザー

簡単に言うと、火に強い材料のことだよ。石や鉄、コンクリートなどを想像すると分かりやすいね。火災が起きても燃え広がらないように、建物に使う材料なんだ。

不動産の疑問

火に強いのはなんとなく分かりますが、具体的にはどんな条件があるんですか?

不動産アドバイザー

20分間火に当てても燃えない、有害な変化を起こさない、煙や有害なガスを出さない。この3つの条件を満たす材料が「不燃材料」とされているんだよ。

不燃材料とは。

建物や土地に関する言葉で「燃えない材料」というものがあります。これは、火に強い材料で、建築基準法という法律で決められた基準を満たすものです。例えば、石、鉄、コンクリートなどがこれにあたります。建築基準法では、火に強い材料についてルールが定められていて、「燃えない材料」「やや燃えにくい材料」「燃えにくい材料」の3つに分けられています。「燃えない材料」とは、普通の火事の熱が20分間加えられても、燃えず、形が崩れたり、溶けたり、ひびが入ったりといった具合に壊れず、また、逃げる時に邪魔になる煙やガスを出さないもののことです。

不燃材料とは

火災から人命や財産を守る上で欠かせないのが、建物に使われる材料の安全性です。その中でも「不燃材料」は、火災時の延焼を防ぎ、避難時間を確保する上で重要な役割を担っています。

不燃材料とは、建築基準法で定められた、火に強い材料のことを指します。具体的には、火にさらされても容易に燃え広がらず、有害な煙やガスを発生させない材料のことです。建築基準法では、一定規模以上の建築物には、不燃材料の使用が義務付けられています。これは、火災が発生した場合に、建物全体への延焼を防ぎ、人命を守ることが目的です。

不燃材料は、主にコンクリート、鉄、レンガ、石膏ボードなどから作られます。これらの材料は、高温にさらされても形状が変化しにくく、燃え広がる心配がありません。また、有害な煙やガスを発生させないため、避難時の視界を確保し、窒息などの二次被害を防ぐ効果も期待できます。

不燃材料は、建物の構造材や内装材など、様々な場所に使用されます。例えば、柱や梁などの構造材に不燃材料を使用することで、建物の倒壊を防ぎ、避難経路を確保することができます。また、壁や天井などの内装材に不燃材料を使用することで、火災の延焼を抑制し、被害を最小限に抑えることができます。

近年、建物の防火性能に対する関心が高まり、不燃材料の需要も増加しています。安全な建物を設計・施工するためには、不燃材料の特性を理解し、適切な場所に使用することが重要です。建物の用途や規模、周辺環境などを考慮しながら、最適な不燃材料を選定することで、火災による被害を最小限に抑え、人命や財産を守ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 建築基準法で定められた、火に強い材料。火にさらされても容易に燃え広がらず、有害な煙やガスを発生させない。 |

| 目的 | 火災時の延焼を防ぎ、避難時間を確保し、人命や財産を守る。 |

| 種類 | コンクリート、鉄、レンガ、石膏ボードなど |

| 特徴 | 高温にさらされても形状が変化しにくく、燃え広がらない。有害な煙やガスを発生させない。 |

| 使用場所 | 建物の構造材(柱、梁など)、内装材(壁、天井など) |

| 効果 | 建物の倒壊防止、避難経路確保、延焼抑制、被害最小限化 |

| 選定基準 | 建物の用途、規模、周辺環境 |

不燃材料の種類

建物を作る上で欠かせないのが、火災に強い材料です。これらを不燃材料と呼び、様々な種類があります。それぞれの特徴を理解し、建物の用途や設計に合わせて適切に選ぶことが重要です。

まず、昔から使われている自然素材の石材は、火に強く、長い間その形を保つことができます。歴史的な建造物によく使われていることからも、その耐久性の高さが分かります。神社の鳥居や、お城の石垣など、長い年月を経てもなお美しい姿を残しているのは、石材が持つ優れた性質のおかげです。種類も豊富で、それぞれ色合いや風合いが異なり、建物の外観デザインに個性を与えます。

次に、鉄鋼は頑丈で加工しやすいという特徴があります。そのため、建物の骨組みを作る構造材として広く使われています。鉄骨造の建物は、大きな空間を作ることも可能です。しかし、熱が伝わりやすいという性質もあるため、火災時には適切な対策が必要です。

コンクリートは、セメント、砂、砂利、水を混ぜて固めたものです。火に強く、水にも強く、丈夫なため、様々な用途で使われています。建物の基礎や壁、床など、建物のあらゆる部分に使用されます。コンクリートは材料を混ぜる割合を変えることで、強度や性質を調整できるため、様々なニーズに対応できます。

その他にも、近年では新しい不燃材料が開発されています。例えば、ガラス繊維とセメントを組み合わせた材料は、薄くて軽く、曲げることができるため、デザインの自由度を高めます。技術の進歩とともに、様々な新しい材料が登場しており、建物の安全性とデザイン性を両立させることが可能になっています。

このように、不燃材料にはそれぞれ異なる特徴があります。建物の設計や用途、予算などを考慮し、最適な材料を選ぶことが、安全で快適な建物を建てる上で重要です。

| 材料 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 石材 | 火に強く、耐久性が高い。種類が豊富で、色合いや風合いが異なる。 | 神社の鳥居、お城の石垣など |

| 鉄鋼 | 頑丈で加工しやすい。熱が伝わりやすい。 | 建物の骨組み(構造材) |

| コンクリート | 火と水に強く、丈夫。材料の配合で強度や性質を調整可能。 | 建物の基礎、壁、床など |

| ガラス繊維とセメントの複合材 | 薄くて軽く、曲げることができる。 | デザイン性を重視する場合 |

建築基準法における不燃材料

建築基準法は、建物の安全を守るための大切な法律です。その中で、火災から人々を守るための大切な考えの一つに「材料の燃えにくさ」があります。建築基準法では、建材を燃えにくさによって「不燃材料」「準不燃材料」「難燃材料」の三種類に分け、それぞれに燃え広がりにくさに関するルールを設けています。

この中で最も燃えにくい材料が「不燃材料」です。不燃材料は、火災が起きた時に燃え広がるのを防ぎ、人命や財産を守る上で非常に重要な役割を果たします。建築基準法では、不燃材料を使うべき場所や範囲が細かく決められています。例えば、多くの人の集まる場所や、火災が発生しやすい場所などでは、不燃材料の使用が義務付けられています。

では、具体的にどのようなものが不燃材料と言えるのでしょうか? 建築基準法では、加熱を始めてから二十分間、燃え続けないこと、有害な形くずれや壊れ方をしないこと、そして有害な煙や気体を出さないこと、といった厳しい条件をクリアすることが求められています。これらの条件を満たした材料だけが、不燃材料として認められます。

設計者は、建物の設計をする際に、建築基準法で定められたこれらの基準を満たす不燃材料を適切に選ぶ必要があります。建物の用途や場所、規模に応じて、どの材料を使うべきかをしっかりと見極めることが大切です。建築基準法は、あくまでも建物の安全性を確保するための最低限の基準を示したものです。設計者は、その基準を踏まえつつ、より安全で安心な建物を設計するために、常に最新の知識と技術を身につけるよう努める必要があります。火災から人命や財産を守るためには、建物の設計段階から燃えにくい材料を選び、火災の発生や延焼を防ぐための対策をしっかりと行うことが不可欠です。

| 建築基準法における材料の分類 | 条件 | 役割 | 設計者の役割 |

|---|---|---|---|

| 不燃材料 |

|

火災の延焼を防ぎ、人命や財産を守る |

|

| 準不燃材料 | |||

| 難燃材料 |

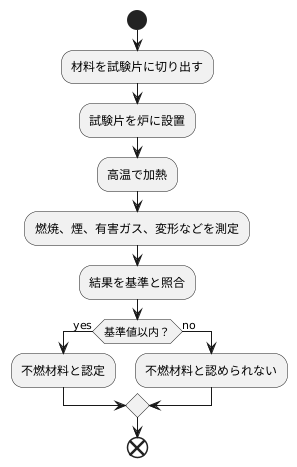

不燃材料の試験方法

建物に用いる材料のうち、火に強い材料かどうかを確かめるための試験方法について説明します。建築基準法という法律では、火災を防ぐ目的で燃えにくい材料を使うことを定めています。これを「不燃材料」と言います。この不燃材料かどうかを判断するには、定められた試験を行う必要があります。

この試験では、まず材料を決められた大きさの試験片に切り出します。そして、この試験片を特殊な炉の中に設置し、高い温度で熱します。熱する温度や時間は、法律で厳密に決められています。この加熱中に、試験片が燃えるかどうか、また、煙や有害なガスが発生するかどうかを詳しく調べます。さらに、熱によって試験片が変形したり、壊れたりする程度も測定します。

試験が終わったら、結果を法律で定められた基準と照らし合わせます。燃えたり、変形したりする度合いが基準値以内であれば、その材料は「不燃材料」として認められます。逆に、基準値を超えてしまう場合は、不燃材料とは認められません。

この試験は、専門の知識と技術を持った試験機関で行われます。試験を行う手順や測定方法も細かく定められており、試験結果の信頼性を高めるための様々な工夫が凝らされています。このような厳しい試験を行うことで、本当に火に強い材料を選び出し、建物の安全性を高めているのです。建物を建てる際には、この不燃材料を使うことで、火災の発生や延焼を防ぎ、人命や財産を守ることに繋がります。

不燃材料の選定

建物を設計する際、燃えない材料を選ぶことはとても大切です。これは、そこで暮らす人や働く人の安全を守るため、そして財産を守るためにも欠かせません。建物の大きさや使い方、建物の構造、周りの環境などをよく考えて、一番ふさわしい材料を選び出す必要があります。

例えば、たくさんの人が利用する高層の建物や大きなお店などは、より高い防火性能が求められます。火災が発生した場合、多くの人が逃げ遅れる危険性があるからです。このような建物では、燃えにくい材料を選ぶだけでなく、火災が発生した際に安全に避難できる経路を確保するなど、建物の設計段階から火災対策をしっかり考える必要があります。

一方、住宅のような小さな建物でも、火事による被害を少なくするために、燃えない材料を積極的に使うことが大切です。火災は人命を奪うだけでなく、大切な家財道具も失ってしまうからです。たとえ小さな火災でも、燃え広がるのを防ぎ、被害を最小限に抑えるためには、壁や天井などに燃えにくい材料を使うことが効果的です。

材料を選ぶ際には、安全性だけでなく、価格や施工のしやすさも考える必要があります。安全な材料でも価格が高すぎたり、施工が難しすぎたりすると、建物の建設費用が膨らんでしまうからです。そのため、安全性と経済性の両方を考慮して、バランスの取れた材料選びが重要になります。

建物の設計者は、様々な条件を考慮しながら、最適な不燃材料を選定する必要があります。専門的な知識と経験に基づいて、建物の安全性を確保するために、適切な材料選びを行うことが求められます。建物の利用者にとって安全で安心できる空間を作るためには、建材メーカーや施工業者とも連携しながら、防火性能の高い建物を目指す必要があります。

| 建物種類 | 防火性能の重要性 | 材料選定のポイント |

|---|---|---|

| 高層ビル、大型店 | 非常に高い(多数の人命と財産の保護) | 不燃材料、避難経路確保など設計段階からの対策 |

| 住宅 | 高い(人命と家財道具の保護) | 壁、天井などに不燃材料を使用 |

| 全般 | 必須 | 安全性、価格、施工性を考慮したバランス |

今後の展望

建築技術の進歩は目覚ましく、様々な新しい建材が開発されています。中でも注目されているのが、火災に強い不燃材料です。従来の不燃材料は重くて扱いにくいこともありましたが、近年の技術革新により、軽くて丈夫な不燃材料が登場しています。これにより、建物の構造を軽くすることができ、耐震性の向上にも繋がります。また、強度も高いため、より高い建物や広い空間を持つ建物を建てることが可能になります。

さらに、環境への配慮も高まっており、再生利用できる不燃材料の開発も進んでいます。廃材などを利用することで、資源の有効活用に繋がり、環境負荷を低減することができます。このような環境に優しい建材は、持続可能な社会の実現に貢献する重要な要素となるでしょう。

地球温暖化対策としても、建物の省エネルギー化は喫緊の課題です。断熱性に優れた不燃材料を使用することで、冷暖房の効率を高め、エネルギー消費量を削減することができます。夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境を保ちながら、エネルギーコストを抑えることができるため、家計にも優しく、環境にも配慮した暮らしを実現できます。

火災に対する安全対策も進化しています。火災を素早く感知するシステムや、効果的に消火するシステムの開発、さらに安全に避難するための誘導システムの整備など、様々な技術開発が進んでいます。これらの技術は、火災発生時の被害を最小限に抑え、人命を守る上で非常に重要です。

このように、建材や関連技術の進歩は、私たちの暮らしをより安全で快適なものにし、持続可能な社会の実現にも貢献していくと考えられます。今後も更なる技術革新に期待が寄せられています。

| カテゴリ | 新しい建材の特徴 | 効果 |

|---|---|---|

| 不燃材料 | 軽くて丈夫 | 軽量化による耐震性向上、高層建築・大空間建築の実現 |

| 不燃材料 | 再生利用可能 | 資源の有効活用、環境負荷低減、持続可能な社会への貢献 |

| 不燃材料 | 断熱性に優れる | 省エネルギー化、冷暖房効率向上、エネルギーコスト削減、快適な室内環境 |

| 防火システム | 火災を素早く感知 | 火災被害の最小限化、人命保護 |

| 防火システム | 効果的に消火 | 火災被害の最小限化、人命保護 |

| 防火システム | 安全な避難誘導 | 火災被害の最小限化、人命保護 |