施主支給のメリット・デメリット

不動産の疑問

先生、「施主支給」ってよく聞くんですけど、どういう意味ですか?

不動産アドバイザー

簡単に言うと、家を建てる時にお客さん自身が、例えばキッチンやカーテンなどを買って、建築会社に渡して取り付けてもらうことだよ。

不動産の疑問

自分で用意するってことですね。何かメリットはあるんですか?

不動産アドバイザー

そうだね。自分の好きなものを選べるし、費用を抑えられる場合もあるよ。ただし、工事の調整が難しくなることもあるから、よく考えて行う必要があるね。

施主支給とは。

家や建物を建てるときに使われる言葉、『施主支給』について説明します。施主支給とは、家を建てる人が、自分で設備や商品を買ったり、用意したりして、工事をする人に渡すことです。工事をする人は、渡された設備や商品を使って工事をします。よく施主支給されるものには、有名な木やシステムキッチン、家具、カーテン、お湯を沸かす機械などがあります。他にも、工事中に使う電気代やトイレの水道代なども含まれます。

施主支給とは

家を建てる時、通常は建築会社が全ての手配を行います。しかし、中には施主が自ら設備や材料を用意して、建築会社に渡す場合があります。これを「施主支給」と呼びます。

施主支給の対象となるものは様々です。例えば、台所やお風呂、照明、壁材など、家の中の多くのものが該当します。通常、これらの品物は建築会社がまとめて手配しますが、施主支給では、施主が自分で選び、買い、現場に運び入れます。

施主支給には、費用を抑えられるという大きな利点があります。建築会社を通さずに直接購入することで、中間マージンを省くことができるからです。また、自分の好みに合った特別な商品を取り入れることも可能です。建売住宅では使えないような珍しいデザインや高性能な設備を選ぶこともできます。

一方で、施主支給には注意すべき点もあります。品物の手配や運搬は全て施主の責任となるため、手間と時間がかかります。注文した品物が現場に届くタイミングを調整する必要があるため、工事の進捗に影響を与える可能性も出てきます。また、品物の不具合や寸法違いが生じた場合、施主が自ら対応しなければなりません。建築会社に頼めないため、解決に時間がかかったり、追加費用が発生したりする可能性もあります。

施主支給は、費用を抑えたり、こだわりを実現したりできる反面、手間や責任も伴います。メリットとデメリットを十分に理解し、慎重に検討することが大切です。希望する設備や材料、予算、そして、どの程度の手間を負担できるかを考慮し、建築会社としっかり話し合うことが、家を建てる上で重要なポイントとなります。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 施主が自ら設備や材料を用意して、建築会社に渡すこと |

| 対象 | 台所、お風呂、照明、壁材など |

| メリット |

|

| デメリット |

|

| 注意点 | メリットとデメリットを理解し、希望や予算、負担できる手間を考慮して建築会社と相談すること |

費用を抑えるメリット

家づくりにおいて、費用を抑えることは誰もが望むところです。その有効な手段の一つとして、施主支給という方法があります。施主支給とは、本来建築会社が用意する建材や設備などを、施主自身で調達し、工事現場に持ち込むことを指します。

施主支給の最大の利点は、建築費用を削減できることにあります。建築会社は通常、材料を仕入れる際に、販売価格に一定の利益を上乗せしています。この上乗せ分をマージンと言いますが、施主支給ではこのマージンを省くことができます。つまり、同じ商品でも、施主が直接購入する方が安く済む可能性があるのです。特に、インターネット通販や、型落ち品などを扱うお店などを利用すれば、更に費用を抑えることも可能です。

また、施主支給は、予算に合わせて柔軟に対応できるという点も魅力です。例えば、システムキッチン一式を施主支給するのではなく、換気扇や水栓など、一部の設備だけを施主支給にすることも可能です。自分のこだわりたい部分には費用をかけ、そうでない部分は費用を抑えるといった、メリハリのある資金配分ができます。

さらに、施主支給では、自分の好きな商品を選ぶ自由があります。建築会社が提案する商品の中から選ぶのではなく、様々な販売店から、自分の好みに合った商品を探し出すことができます。これは、施主支給ならではの魅力と言えるでしょう。

このように、施主支給は、費用を抑えたい、自分のこだわりを実現したいという施主にとって、家づくりを成功させるための有効な手段となります。

| 施主支給のメリット | 詳細 |

|---|---|

| 建築費用を削減できる | 建築会社の仕入れマージンをカット、直接購入で費用削減、ネット通販や型落ち品で更にお得 |

| 予算に合わせて柔軟に対応できる | システムキッチン一式だけでなく、一部設備(換気扇、水栓など)も支給可能、メリハリのある資金配分 |

| 自分の好きな商品を選べる | 建築会社の提案に限定されず、様々な販売店から好みの商品を選択可能 |

| 家づくりを成功させるための有効な手段 | 費用を抑え、こだわりを実現 |

こだわりの実現

家を建てるということは、人生における大きな出来事の一つです。だからこそ、細部に至るまで、自分の理想を詰め込んだ、本当に満足できる家を建てたいと誰もが願うものです。その夢を実現する上で、『施主支給』という方法は、大きな力を発揮します。

施主支給の最大の利点は、自分のこだわりを妥協なく実現できるという点にあります。住宅メーカーの標準仕様では、どうしても選択肢が限られてしまう場合があります。例えば、カタログに掲載されている壁紙の種類や床材の色、システムキッチンのデザインなど、ある程度の範囲内でしか選ぶことができません。しかし、施主支給であれば、その制約から解放されます。

もし、あなたが海外の珍しいタイルに一目惚れしたり、アンティークの照明器具で家を彩りたいと思ったりした場合でも、施主支給ならあなたの夢を叶えることが可能です。インターネットで探したり、専門店を訪れたりして、世界中から理想の一品を探し出すことができます。もちろん、国内の工房で職人に特注品を依頼することもできます。

施主支給は、単に好みのものを選ぶだけではありません。例えば、環境に配慮した自然素材にこだわったり、家族の健康を考えてアレルギー対策用の建材を使ったりすることもできます。このように、施主支給を活用することで、機能性や安全性といった面でも、自分たちの価値観を反映した家づくりが可能になります。

結果として、施主支給によって完成する家は、世界に一つだけの、個性あふれる住まいとなります。それは、単なる箱としての家ではなく、住む人の想いが込められた、かけがえのない空間となるでしょう。住むたびに喜びを感じ、家族の思い出が刻まれていく、そんな理想の我が家を建てるために、施主支給という選択肢をぜひ検討してみてください。

| 施主支給のメリット | 詳細 |

|---|---|

| こだわりの実現 | 住宅メーカーの標準仕様の制約を受けず、自分の理想を追求できる。例えば、海外のタイル、アンティーク照明、特注品など。 |

| 夢の実現 | インターネットや専門店、国内工房などを通じて、世界中から理想の一品を探し出すことが可能。 |

| 機能性・安全性の向上 | 環境に配慮した自然素材やアレルギー対策用の建材など、自分たちの価値観を反映した家づくりが可能。 |

| 個性あふれる住まい | 世界に一つだけの、住む人の想いが込められた、かけがえのない空間を実現。 |

発生しうるトラブル

家づくりにおいて、施主支給を取り入れる方は増えています。これは、費用を抑えたり、自分のこだわりを反映させたりできるといった利点があるためです。しかし、同時にいくつか注意すべき点、つまり発生しやすい問題もあります。施主支給の最大の難点の一つは、品物の手配から搬入、設置まで、施主自身で行わなければならないことです。まず、希望する品物を選び、購入する必要があります。そして、現場への搬入時期を調整し、実際に搬入する手配もしなければなりません。これらの作業は、思いのほか時間と手間がかかります。加えて、品物の納期管理も施主の責任です。もし納期が遅れた場合、工事全体のスケジュールに影響が出る可能性があり、追加費用が発生するケースもあります。また、施工業者との綿密な連携も必要不可欠です。品物の搬入日時や設置方法などを、施工業者と事前にしっかり打ち合わせしておかないと、現場で混乱が生じたり、工事が滞ったりする原因になりかねません。さらに、品物に不具合があった場合、誰が責任を負うのかがあいまいになる可能性があります。購入した品物に初期不良があった場合、施工業者に責任を問うことはできません。また、設置後に不具合が発生した場合、施工業者の施工ミスなのか、品物自体の問題なのかを判断するのが難しい場合があります。このようなトラブルを避けるためにも、事前に建築会社と十分に話し合い、契約内容を明確にしておくことが非常に重要です。どのような品物を施主支給にするのか、責任の範囲はどこまでなのか、などを書面で残しておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。施主支給は、メリットとデメリットをよく理解した上で、慎重に進めるべきです。

| メリット | デメリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 費用を抑えることができる | 品物の手配から搬入、設置まで施主自身で行う必要がある | 希望する品物の選定、購入、搬入時期の調整、搬入手配など、時間と手間がかかる |

| 自分のこだわりを反映させることができる | 品物の納期管理は施主の責任 | 納期が遅れた場合、工事全体のスケジュールに影響し、追加費用が発生する可能性がある |

| 施工業者との綿密な連携が必要 | 搬入日時や設置方法などを事前に施工業者としっかり打ち合わせないと、現場で混乱が生じたり、工事が滞ったりする原因になる | |

| 品物に不具合があった場合、責任の所在があいまいになる可能性がある | 初期不良や設置後の不具合発生時の責任範囲を明確にしておく必要がある | |

| 事前に建築会社と十分に話し合い、契約内容(施主支給にする品物、責任範囲など)を明確にしておくことが重要 |

保証と責任の範囲

家を建てる際、自分自身で材料や設備を用意することを施主支給と言います。施主支給は、費用を抑えたり、こだわりの品を取り入れることができるなどの利点がありますが、同時に保証や責任の範囲について注意深く確認する必要があります。思わぬトラブルを避けるために、建築会社との間で事前にしっかりと話し合い、合意した内容を書面に残しておくことが重要です。

まず、施主支給する品物に不具合があった場合、誰が責任を負うのかを明確にする必要があります。購入したお店が責任を負うのか、それとも建築会社が責任を負うのか、状況によって対応が異なります。初期不良の場合は購入したお店に連絡するのが一般的ですが、施工後に不具合が発生した場合、原因が施工ミスなのか製品の欠陥なのかを判断するのが難しく、責任の所在が曖昧になる場合もあります。そのため、事前に建築会社と責任の範囲について明確に合意しておくことが大切です。

次に、修理費用は誰が負担するのかも重要なポイントです。施主支給した品物の修理費用は、基本的には施主が負担することになります。しかし、建築会社の施工ミスが原因で不具合が発生した場合は、建築会社が修理費用を負担するのが当然です。また、保証期間内であれば、無償で修理してもらえる場合もあります。いずれにしても、費用負担についても事前に建築会社と確認し、書面に残しておくことが不可欠です。

施主支給した品物については、建築会社の保証対象外となる場合もあります。これは、建築会社が品質を保証できない材料や設備については、責任を負えないという考えに基づいています。そのため、施主支給を検討する際には、建築会社がどのような条件で保証を提供してくれるのかを事前に確認する必要があります。

さらに、施主支給した品物の不具合が原因で、家の他の部分に損害が発生した場合、施主が責任を問われる可能性があります。例えば、施主支給の水栓が原因で水漏れが発生し、床や壁に損害を与えた場合、施主が修理費用を負担しなければならない可能性があります。このような事態を避けるためにも、品質が保証された品物を選び、施工は必ず建築会社に依頼することが重要です。

| 項目 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 施主支給品の不具合発生時の責任 | 購入したお店、または建築会社のいずれかが責任を負う。状況によって異なる。 | 事前に建築会社と責任の範囲について明確に合意し、書面に残す。 |

| 修理費用の負担 | 基本的には施主が負担。建築会社の施工ミスが原因の場合は建築会社が負担。保証期間内であれば無償修理の場合も。 | 費用負担について事前に建築会社と確認し、書面に残す。 |

| 建築会社の保証 | 施主支給品は建築会社の保証対象外となる場合がある。 | 施主支給を検討する際は、建築会社がどのような条件で保証を提供してくれるのかを事前に確認する。 |

| 施主支給品の不具合による家の他の部分への損害 | 施主が責任を問われる可能性がある。 | 品質が保証された品物を選び、施工は必ず建築会社に依頼する。 |

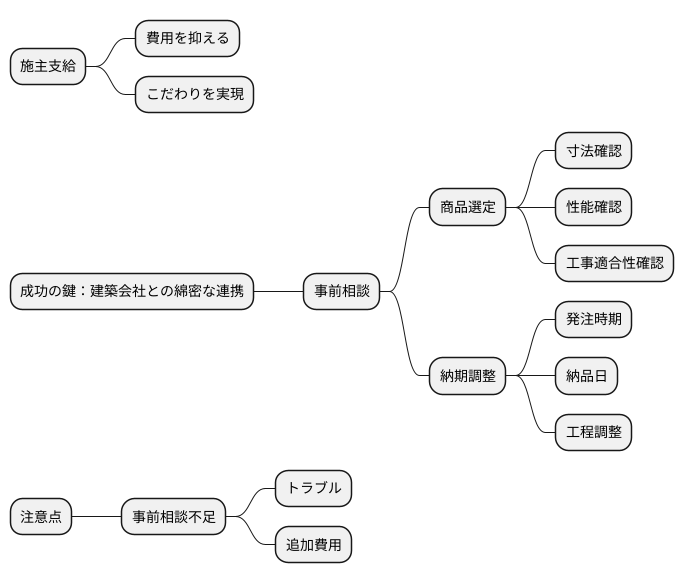

建築会社との連携

家を建てる際、費用を抑えたり、自分のこだわりを実現するために、照明器具や洗面台などを施主自ら調達する施主支給という方法があります。しかし、施主支給を成功させるには、建築会社との綿密な連携が欠かせません。まるで二人三脚で走るように、施主と建築会社が息を合わせて取り組む必要があるのです。

まず、施主支給で取り入れたい商品を選ぶ段階から、建築会社に相談し、専門家の意見を聞くことが大切です。例えば、素敵なシャンデリアを見つけても、天井の強度が足りなかったり、配線が対応していなかったりするかもしれません。また、海外から輸入した洗面台を設置したくても、給排水管の位置が合わなければ、追加工事が必要となり、かえって費用がかさんでしまうこともあります。このような事態を避けるためにも、商品の選定段階から建築会社に相談し、商品の寸法や性能が家の設計に適合しているか、工事に問題がないかなどを事前に確認しておく必要があります。

さらに、商品の納期についても、建築会社と入念に調整することが重要です。例えば、工事が進む中で、施主支給のキッチンが間に合わなければ、工期が遅れてしまい、追加費用が発生する可能性があります。また、他の職人さんの作業にも影響が出てしまうかもしれません。そのため、商品の発注時期や納品日を建築会社と共有し、全体の工程に支障が出ないように綿密に計画を立てる必要があります。

施主支給は、施主の希望を叶え、費用を調整できる有効な手段ですが、建築会社との連携を密にすることが成功の鍵となります。事前の相談や情報共有を怠ると、思わぬトラブルや追加費用が発生する可能性があります。施主と建築会社が協力し、共に家づくりを進めることで、満足のいく家を完成させることができるのです。