建物の偏心率:地震に強い家の秘密

不動産の疑問

先生、「偏心率」ってよくわからないんですけど、簡単に教えてもらえますか?

不動産アドバイザー

そうですね。建物を支える柱などの配置のバランスを表すのが「偏心率」です。建物の中心と、支える力の働く中心がずれていると、地震などで建物が傾きやすくなるんです。

不動産の疑問

中心がずれていると傾きやすい、ということですか?

不動産アドバイザー

そうです。中心がずれているほど傾きやすく、倒れやすくなるので、法律でずれの大きさの限界が決められています。バランスよく柱などを配置することが大切ですよ。

偏心率とは。

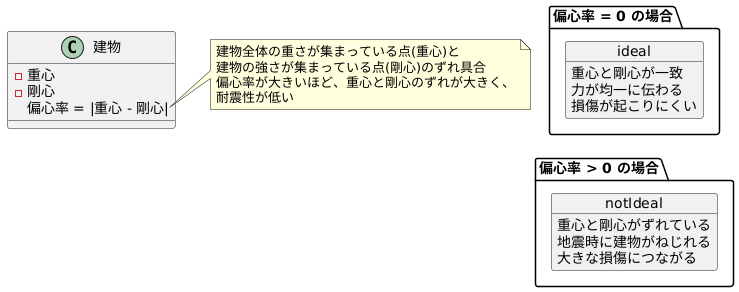

建物が地震などにどれだけ耐えられるかを知るための大切な指標の一つに「偏心率」というものがあります。これは、建物の重さの中心と、建物の強さの中心とのズレ具合を表すものです。この二つの点がぴったりと重なっていれば、偏心率はゼロになります。

たとえば地震が起こった時、この偏心率が大きいほど建物にかかる負担は大きくなります。いくら頑丈な設計をしていても、偏心率が大きいと本来の強さを発揮できず、地震に弱くなってしまうことがあります。

そのため、建築基準法という法律では、特定の建物については、偏心率が0.15を超えてはいけないと定められています。

偏心率とは

家は、地震や台風といった外からの力に耐えられるように作らなければなりません。その強さを考える上で、『偏心率』は大切な目安の一つです。これは、建物全体の重さが集まっている点、つまり重心と、建物の強さが集まっている点、つまり剛心のずれ具合を示す値です。

重心は、建物全体の重さが一点に集中していると考えた場合のその点です。建物が、一様な材質で均等に作られていれば、おおよそ中心に位置します。一方、剛心は、建物の強さの中心です。柱や壁などの配置によって、この剛心の位置は変わってきます。

もし重心と剛心がぴったり一致していれば、地震の揺れなどの力が建物全体に均一に伝わります。これは、偏心率がゼロの状態です。建物にとって理想的な形で、力が分散されるため、ひび割れなどの損傷も起こりにくくなります。

しかし、実際には間取りや設備の配置などで、重心と剛心を完全に一致させることは難しいです。例えば、一階部分に広い空間を作る場合、その部分の壁が少なくなるため、剛心が偏ることがあります。また、重い設備が建物の一方に集中している場合も、重心が偏ります。

重心と剛心がずれていると、地震の際に建物がねじれるように揺れてしまい、大きな損傷につながる可能性があります。このずれの大きさを数値で表したものが偏心率です。偏心率が大きいほど、重心と剛心のずれが大きく、耐震性が低いと判断されます。

そのため、建物を設計する際には、この偏心率を小さくするように、柱や壁を配置するなど、工夫が必要となります。法律でも、建物の安全を守るため、偏心率に関する基準が定められています。家を建てる際には、専門家とよく相談し、耐震性をしっかりと確認することが大切です。

偏心率が高いとどうなるか

建物は地震の揺れに耐えるために、様々な工夫が凝らされています。その中でも、建物の重心と剛心の位置関係は、耐震性を左右する重要な要素です。重心とは、建物全体を均等に支えることができる点、いわば建物の重さの中心のことです。一方、剛心とは、建物の変形しにくさの中心点を指します。地震が起きた時、建物はこの剛心を中心に揺れます。もし、重心と剛心が一致していれば、建物はバランス良く揺れるため、損傷は最小限に抑えられます。しかし、重心と剛心が大きくずれている、つまり偏心率が高い建物は、地震に対して非常に弱い構造と言えます。

偏心率が高い建物では、地震の揺れが建物全体に均等に伝わらず、特定の箇所に集中します。これは、重心と剛心のずれによって、建物がねじれるように揺れるためです。このようなねじれが生じると、建物の特定の柱や壁に大きな負担がかかり、ひび割れが生じたり、最悪の場合、倒壊につながる危険性があります。たとえ、高価な材料を用いて高い耐震設計を施した建物でも、偏心率が高いと、その設計の強さを十分に活かすことができません。個々の部材が頑丈であっても、建物全体のバランスが悪ければ、地震の力に耐えきれずに崩壊する可能性があるのです。

そのため、建物を設計する際には、偏心率を低く抑えることが非常に重要です。具体的には、建物の形状をできるだけ左右対称に近づけたり、耐震壁をバランス良く配置することで、重心と剛心を近づけることができます。建物の耐震性を高めるためには、個々の部材の強度だけでなく、建物全体のバランスにも配慮する必要があるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 重心 | 建物全体を均等に支えることができる点、建物の重さの中心 |

| 剛心 | 建物の変形しにくさの中心点、地震時の揺れの中心 |

| 重心と剛心の一致 | 建物はバランス良く揺れ、損傷は最小限 |

| 重心と剛心のずれ(偏心率が高い) | 地震に弱い構造、特定箇所に揺れが集中、ねじれが生じ、ひび割れや倒壊の危険性 |

| 偏心率を低く抑える方法 | 建物の形状を左右対称に近づける、耐震壁をバランス良く配置する |

| 耐震性のポイント | 個々の部材の強度だけでなく、建物全体のバランスが重要 |

建築基準法における基準値

建物を作る上での大事な決まりである建築基準法では、建物の安全を守るための様々な基準が設けられています。その中で、建物の重心と剛心のずれを表す偏心率も重要な基準の一つです。

偏心率とは、建物が地震などの外力を受けた際に、どのくらいバランスを崩しやすいかを示す数値です。この数値が大きいほど、建物は傾いたり倒れたりする危険性が高まります。そのため、建築基準法では、一定規模以上の建物に対して、偏心率の基準値を定めています。

多くの建物に適用される一般的な基準値は0.15です。これは、建物の重心と剛心のずれが、建物の大きさの15%以内である必要があることを意味します。もしこの基準値を超えると、地震の際に大きな力が建物の一部分に集中し、損傷や倒壊につながる恐れがあります。

ただし、建物の規模や用途によっては、基準値が異なる場合があります。例えば、高層ビルや大規模な工場などは、通常の建物よりも厳しい基準が適用されることがあります。これは、これらの建物が倒壊した場合、甚大な被害をもたらす可能性があるためです。

建築基準法は、人命や財産を守るための法律です。偏心率に関する規定も、建物の耐震性を確保し、地震発生時の安全性を高める上で重要な役割を果たしています。建築に関わる人々は、これらの基準をしっかりと理解し、遵守する必要があります。そうすることで、安全で安心できる建物を作り、災害から人々を守ることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 偏心率の定義 | 建物の重心と剛心のずれを表す数値。建物が外力を受けた際にどのくらいバランスを崩しやすいかを示す。 |

| 一般的な基準値 | 0.15 (建物の重心と剛心のずれが建物の大きさの15%以内) |

| 基準値の例外 | 建物の規模や用途によっては、基準値が異なる場合がある (例: 高層ビル、大規模工場) |

| 建築基準法の目的 | 人命や財産の保護、建物の耐震性確保、地震発生時の安全性向上 |

偏心率を低く抑えるための設計

建物を作る際、地震に強くするために、建物の中心と支える部分の中心を近づけることが大切です。これを偏心率を低く抑えると言います。偏心率が低いほど、地震の揺れで建物がねじれたり、ひっくり返ったりしにくくなります。

まず、建物の形は、真四角や長方形になるべく近づけることが重要です。複雑な形にしてしまうと、中心と支える部分の中心を合わせるのが難しくなり、偏心率が高くなってしまいます。たとえば、L字型やT字型の建物は、バランスが悪く、地震に弱くなります。

次に、壁や柱などの建物を支える部分は、バランスよく配置しなければなりません。これらの部分は建物の強さを保つ上で非常に重要です。もし、これらの配置に偏りがあると、地震の際に建物がねじれてしまうことがあります。建物の四隅や、中心を十字に交わるように配置することで、バランスが良くなります。

さらに、重い設備や家具は、建物の中心に近い位置に置くことが理想的です。重いものが片側に寄っていると、中心がずれてしまい、偏心率が高くなる原因となります。特に、屋上にある貯水槽などは、建物全体に比べて非常に重いため、配置には注意が必要です。

これらの工夫をすることで、建物のバランスが良くなり、地震に強い建物を作ることができます。設計の段階から偏心率を考慮することで、安全で安心できる建物を提供することが可能です。

| 項目 | 内容 | 理由 |

|---|---|---|

| 建物の形 | 真四角や長方形 | 中心と支える部分の中心を合わせやすく、偏心率を低く抑えるため。L字型やT字型はバランスが悪く、地震に弱い。 |

| 壁や柱の配置 | バランスよく配置する。四隅や中心を十字に交わるように配置する。 | 建物の強さを保ち、地震の際のねじれを防ぐため。 |

| 重い設備や家具の配置 | 中心に近い位置 | 中心がずれて偏心率が高くなるのを防ぐため。特に屋上の貯水槽などは配置に注意が必要。 |

まとめ

建物が地震に耐えられるかどうかを考える上で、建物の重心と剛心のずれ具合を示す「偏心率」は大切な目安となります。重心とは、建物全体の重さが一点に集中していると考えた場合のその点の位置で、剛心とは、建物の変形しにくさを示す剛性が一点に集中していると考えた場合のその点の位置です。この二つの点が大きくずれている、つまり偏心率が高いほど、地震の揺れによって建物がねじれやすく、大きな損害につながる危険性が高まります。

地震の揺れによる建物のねじれを防ぎ、安全を守るため、建築基準法では特定の建物に対し、偏心率の基準値を定めています。これは、人々が安心して暮らせる建物を建てるための重要なルールです。建物を設計する段階では、建物の平面の形を単純にする、あるいは建物の強度を保つ壁をバランスよく配置することで、偏心率を低く抑える工夫ができます。

地震に強い建物を設計するには、偏心率を正しく理解し、適切な対策を施すことが欠かせません。建物の安全性を確保することは、そこに住む人々の命を守るだけでなく、地域社会全体の安定にもつながる大切な要素です。そのため、建築に関わる人々は、偏心率をはじめとする耐震設計の知識を深め、より安全な建物を提供する努力を続けなければなりません。

また、建物に住む人々も、建物の耐震性に関心を持ち、地震への備えをしっかり行うことが大切です。例えば、家具の固定や非常持ち出し袋の準備など、日頃から地震に備えた行動を心がけることで、被害を最小限に抑えることができます。建物の安全性は、専門家と住民が協力して築き上げていくものと言えます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 偏心率 | 建物の重心と剛心のずれ具合を示す指標。高ければ地震でねじれやすい。 |

| 重心 | 建物全体の重さが一点に集中していると考えた場合の点の位置。 |

| 剛心 | 建物の変形しにくさを示す剛性が一点に集中していると考えた場合の点の位置。 |

| 建築基準法 | 特定の建物に対し、偏心率の基準値を定めている。 |

| 偏心率を低く抑える工夫 | 建物の平面の形を単純にする、建物の強度を保つ壁をバランスよく配置する。 |

| 住民の備え | 家具の固定、非常持ち出し袋の準備など。 |