団地:その歴史と変遷を探る

不動産の疑問

『日本住宅公団』って、昔の会社の名前ですよね?今はもうないんですか?

不動産アドバイザー

はい、その通りです。今は『都市再生機構』、略して『UR都市機構』という名前になっています。名前が変わっているけれども、もとになっているのは『日本住宅公団』です。

不動産の疑問

どうして名前が変わったんですか?

不動産アドバイザー

時代とともに、住宅を取り巻く社会の状況や、公団の役割も変わってきたからです。最初はたくさんの住宅を供給することが目的でしたが、今は街全体の再生など、より幅広い役割を担うようになりました。

日本住宅公団とは。

家や土地に関する言葉である「日本住宅公団」について説明します。家が足りていない状況を良くし、たくさんの人が住める集合住宅や土地を供給すること、そして新しい街を作ることを目的として作られた特別な組織です。昭和30年に日本住宅公団として始まり、平成11年には都市基盤整備公団と名前を変え、平成16年には今の独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)になりました。この組織によって建てられた住宅は、公団住宅やUR賃貸住宅と呼ばれています。

住宅不足への対応

終戦直後の日本は、深刻な住まい不足に直面していました。戦争で多くの家が焼失した都市部はもちろんのこと、仕事を求めて地方から都市部へ人が多く移り住んだことで、住まいの需要が急速に高まりました。焼け跡に残されたバラック小屋や、狭いながらも共同で暮らす長屋など、劣悪な住環境で暮らす人々が数多くいました。衛生状態も悪く、伝染病の流行も懸念されるほどでした。人々は雨風をしのげる場所さえあれば良いという状況ではなく、人間らしい暮らしができる住まいを求めていたのです。

このような状況を改善し、国民に安心して暮らせる住まいを提供するためには、国が主導して安定した住まいの供給体制を構築する必要がありました。そこで、昭和30年(1955年)に日本住宅公団(現都市再生機構)が設立されました。公団は、質の高い住まいを大量に供給することを使命とし、画期的な取り組みを次々と行いました。

当時としては最新技術であったプレハブ工法を取り入れることで、工期の短縮と工事費の削減を実現し、多くの住まいを効率的に供給することに成功しました。また、公団が供給する住まいは、それまでの狭い日本の住まいとは異なり、採光や通風に配慮した設計がなされ、近代的な設備も整っていました。さらに、集合住宅には公園や緑地などの共有スペースを設けることで、地域社会の形成にも貢献しました。公団の登場は、日本の住まいの歴史における大きな転換点となり、多くの国民が夢のマイホームを手に入れ、より良い住環境で暮らせるようになったのです。

| 時代 | 状況 | 対策 | 特徴 | 結果 |

|---|---|---|---|---|

| 終戦直後 | 深刻な住宅不足、劣悪な住環境(バラック小屋、長屋)、衛生状態の悪化、伝染病の流行懸念 | 日本住宅公団(現都市再生機構)設立(昭和30年/1955年) | プレハブ工法導入、採光・通風への配慮、近代的設備、共有スペース(公園、緑地など) | 住宅供給の効率化、質の高い住宅供給、地域社会形成、マイホーム取得促進 |

新しい街づくり

戦後の高度経済成長期、人々が都市部へと集中し、住宅不足が深刻な社会問題となっていました。この問題に対し、日本住宅公団(現 都市再生機構)は、住宅供給にとどまらず、新しい街づくりにも積極的に取り組んでいきました。

公団は、大規模な団地を建設することで、多くの世帯に良質な住宅を提供することに成功しました。しかし、公団の目指すところは、単に住宅を建てることだけではありませんでした。人々が安心して暮らせる地域社会の形成こそが、真に重要な課題だったのです。そこで、公団は住宅と同時に、学校、病院、公園、商店街といった公共施設も計画的に整備しました。これにより、住民は日常生活に必要なサービスを団地内で手軽に利用できるようになり、利便性の高い暮らしを実現することができました。

公団が開発した地域は、緑豊かな環境が整備され、安全で快適な生活の場として、多くの人々から支持を集めました。広々とした公園や緑道は、子どもたちの遊び場や住民の憩いの場となり、地域社会のつながりを育む場としても重要な役割を果たしました。また、公団は、災害に強い街づくりにも配慮しました。耐震性の高い建物や、避難場所としての公園の整備など、防災対策にも力を入れたのです。

それまでの住宅地は、無秩序に家が建ち並ぶことも多く、生活環境が必ずしも良いとは言えませんでした。しかし、公団が開発した団地は、計画的に整備された街並みを持ち、近代的な都市生活の象徴として人々に認識されるようになりました。公団は、住宅供給と同時に、人々の暮らしを支える基盤づくりにも力を注ぎ、良好な地域社会の形成に大きく貢献しました。そして、その功績は、今日の街づくりにも受け継がれています。

| 課題 | 対策 | 結果 |

|---|---|---|

| 戦後の高度経済成長期における都市部への人口集中による深刻な住宅不足 | 日本住宅公団(現 都市再生機構)による住宅供給と新しい街づくり 大規模な団地の建設 学校、病院、公園、商店街といった公共施設の計画的な整備 災害に強い街づくり(耐震性の高い建物、避難場所としての公園の整備など) |

多くの世帯への良質な住宅の提供 利便性の高い暮らしの実現 緑豊かな環境の整備 地域社会のつながりの育成 近代的な都市生活の象徴 良好な地域社会の形成 |

公団住宅の進化

戦後の住宅不足を解消するため、初期の公団住宅は限られた材料と予算の中で大量に供給されました。そのため、部屋の配置や設備は簡素なものが多く、どの建物も同じような形をしていました。住む人たちの暮らしやすさよりも、とにかくたくさんの住宅を早く建てることが重要視されていた時代でした。

しかし、時代が進むにつれて、人々の暮らし向きも豊かになり、家族構成や生活様式も多様化しました。それに伴い、求められる住まいの形も変化していきました。公団住宅も、こうした社会の変化に対応するため、様々な工夫を凝らし始めました。たとえば、子供の数が減ってきたことから、夫婦と子供一人の3人家族向けの住宅や、一人暮らし向けの住宅なども作られるようになりました。また、以前は狭かった部屋の広さも、次第に広くなっていき、人々の暮らしにゆとりが生まれました。

さらに、高齢化社会の到来とともに、階段の上り下りが難しいお年寄りや体の不自由な人でも安心して暮らせるように、段差のない住宅も作られるようになりました。手すりの設置や、入り口の幅を広くするなど、細かい配慮もなされました。

人々の暮らしの変化を常に感じ取り、より快適な住まいを提供するために、公団はたゆまぬ努力を続けました。かつては画一的だった公団住宅は、時代とともに多様化し、人々の様々なニーズに応えることができるようになりました。公団住宅の進化は、日本の住宅事情の変化をそのまま映し出していると言えるでしょう。

| 時代 | 社会背景 | 公団住宅の特徴 |

|---|---|---|

| 戦後初期 | 住宅不足 |

|

| 高度経済成長期 | 暮らしの向上、家族構成・生活様式の多様化 |

|

| 高齢化社会 | 高齢者・身体障がい者の増加 |

|

役割の変化と組織の再編

かつて、高度経済成長期と呼ばれた時代には、人々が都市部に集まり、住まいの需要が供給をはるかに上回り、深刻な住宅不足が社会問題となっていました。公的な機関である住宅公団は、国民の住まいを確保するという大きな使命を担い、数多くの住宅を供給することで、この問題解決に大きく貢献しました。住宅不足が次第に解消されていく中で、民間企業も住宅供給に乗り出すようになり、公団の役割も見直しを迫られるようになりました。もはや、ただ住宅を建てるだけでは国民のニーズに応えられなくなったのです。

人々の暮らしが豊かになるにつれ、求められるものは単なる住まいではなく、より快適で安全な住環境へと変化していきました。老朽化した建物の建て替えや、災害に強い街づくりなど、都市全体の整備が必要とされるようになったのです。これを受けて、1999年、住宅公団は都市基盤整備公団へと生まれ変わりました。その役割は住宅供給だけでなく、道路や公園、上下水道といった都市の基盤整備にも広がり、人々の生活を支える重要な役割を担うようになりました。

そして、2004年には、独立行政法人都市再生機構、通称UR都市機構へと再度の組織改革が行われました。これは、少子高齢化や人口減少といった社会構造の変化、そして、都市の老朽化や空洞化といった新たな課題に対応するためでした。UR都市機構は、都市の再生という大きな目標を掲げ、住宅の供給はもちろんのこと、地域コミュニティの活性化や、防災対策、環境への配慮など、多岐にわたる事業に取り組んでいます。時代の変化とともに、公団の役割は住宅供給から、都市の再生、そして、人々の暮らしをより良くするための総合的なサービス提供へと大きく変化してきたと言えるでしょう。

| 時代 | 組織名 | 主な役割 | 社会背景・課題 |

|---|---|---|---|

| 高度経済成長期 | 住宅公団 | 住宅供給 | 深刻な住宅不足 |

| 1999年~ | 都市基盤整備公団 | 住宅供給、都市基盤整備(道路、公園、上下水道など) | 住宅不足の解消、快適で安全な住環境へのニーズの高まり、老朽化した建物の建て替え、災害に強い街づくり |

| 2004年~ | 独立行政法人都市再生機構(UR都市機構) | 住宅供給、都市再生、地域コミュニティの活性化、防災対策、環境への配慮など | 少子高齢化、人口減少、都市の老朽化、都市の空洞化 |

これからの役割

都市の再開発や住宅供給を通じて、人々の暮らしを支えるという理念は、独立行政法人都市再生機構(UR都市機構)の変わらぬ使命です。かつての日本住宅公団時代から、安全で快適な住まいの提供を使命としてきました。公団住宅の管理運営や、古くなった街並みを新しく整備する都市再生事業など、UR都市機構は今もなお重要な役割を担っています。

近年、我が国は少子高齢化や人口減少といった大きな社会問題に直面しています。このような社会の変化に対応するため、UR都市機構は既存の住宅を有効に活用するための工夫を凝らしています。例えば、古くなった住宅を改修して、高齢者向けにバリアフリー化したり、子育て世帯向けに間取りを変更したりすることで、様々なニーズに応えられるようにしています。また、地域の人々が集い、交流できる場所を設けることで、地域社会の活気を維持する取り組みも進めています。

UR都市機構の役割は、単に住宅を供給するだけにとどまりません。人々のつながりを育み、安心して暮らせる地域社会を築き上げていくことも重要な使命です。高齢者が安心して生活できるような支援体制の構築や、子育て世帯が安心して子育てできる環境づくりなど、様々な世代の人々が共に暮らせる地域社会の実現を目指しています。

UR都市機構は、時代の変化とともに生まれる新たな課題にも積極的に取り組んでいます。例えば、環境問題への配慮として、省エネルギー型の住宅の開発や、緑豊かな街づくりを進めています。また、災害に強いまちづくりにも力を入れており、災害時の避難場所の確保や、建物の耐震化などを推進しています。

これからも、UR都市機構は人々の暮らしを支える中核機関として、様々な課題に果敢に挑戦し、より良い都市環境、住環境の実現に向けて邁進していくことが期待されています。

| UR都市機構の取り組み | 具体的な内容 |

|---|---|

| 理念と使命 | 都市の再開発や住宅供給を通じて、人々の暮らしを支える。安全で快適な住まいの提供。都市再生事業。 |

| 社会変化への対応 | 既存住宅の有効活用(高齢者向けバリアフリー化、子育て世帯向け間取り変更)、地域交流の場の設置。 |

| 多様な役割 | 住宅供給だけでなく、地域社会の構築、安心できる生活支援、子育て環境づくり、多世代共生の実現。 |

| 新たな課題への取り組み | 環境問題への配慮(省エネ住宅開発、緑豊かな街づくり)、災害に強いまちづくり(避難場所確保、耐震化)。 |

| 将来の展望 | 人々の暮らしを支える中核機関として、より良い都市環境、住環境の実現を目指す。 |

持続可能な社会の実現に向けて

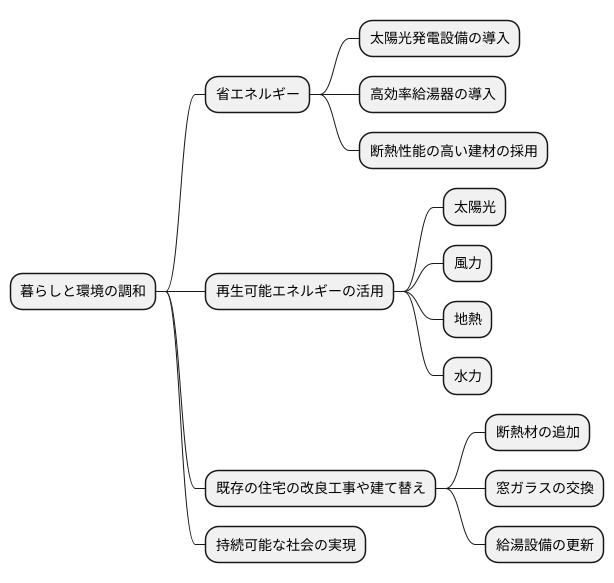

私たちは、次の世代に美しい地球を残すため、暮らしと環境の調和を目指し、様々な活動に取り組んでいます。

快適な住まいを提供するという役割に加え、環境への負担を減らすことも重要な課題と捉えています。そのため、省エネルギーに注力し、エネルギー消費量を抑える工夫を凝らした設計・施工を進めています。例えば、太陽光発電設備や高効率給湯器の導入、断熱性能の高い建材の採用などを通して、エネルギーの無駄遣いを減らし、環境負荷の低減に貢献しています。

また、再生可能エネルギーの活用にも積極的に取り組んでいます。太陽光、風力、地熱、水力など、自然の力を利用したエネルギーの導入を推進し、化石燃料への依存度を下げ、二酸化炭素排出量の削減に貢献しています。

さらに、既存の住宅の改良工事や建て替えにも力を入れています。古くなった住宅をより環境に優しいものへと再生することで、資源の有効活用を図り、廃棄物発生量の抑制を目指しています。断熱材の追加や窓ガラスの交換、給湯設備の更新などを通して、居住者の快適性を向上させながら、環境性能も高めています。

これらの取り組みは、持続可能な社会の実現に欠かせない要素です。住宅は人々の生活の基盤となるものであり、その建設や維持管理において環境への配慮を徹底することは、私たちの未来にとって極めて重要です。私たちはこれからも、環境問題への意識を高め、技術革新を進めながら、より良い住まいづくり、まちづくりを通して、持続可能な社会の実現に貢献していきます。