建物の寿命と再現期間:未来への備え

不動産の疑問

先生、「再現期間」って、何のことですか?よくわからないです。

不動産アドバイザー

簡単に言うと、大きな地震とか台風みたいな自然災害が、次にまた同じくらいの規模で起こるまでにかかる時間の目安のことだよ。例えば、「100年に一度の大雨」って言うよね?これは再現期間が100年ということなんだ。

不動産の疑問

なるほど。つまり、100年に一度の大雨は100年経ったら必ず起こるということですか?

不動産アドバイザー

そういうわけではないんだ。100年経たなくても起こる可能性はあるし、100年経っても起こらない可能性もある。あくまで、過去のデータから計算した平均的な期間のことだよ。だから、家を建てる時とかに、この再現期間を参考にどれくらい強いものを作れば安全かを考えるんだよ。

再現期間とは。

「土地や建物」と「建物を作る」ことに関する言葉である「再現期間」について説明します。「再現期間」とは、地震や台風、大雨などのある程度の強さの自然現象が、もう一度起こるまでの間隔のことです。例えば、100年に一度起こる大きさの地震は、「再現期間100年の地震の揺れ」と言われます。この再現期間は、建物を風の力に耐えられるように設計する際に、風の再現期間を数値にして設計に役立てることもあります。

再現期間とは

災害の発生は予測困難であり、いつどこで発生するか分かりません。災害に対する備えを考える際に、「再現期間」という考え方が重要になります。再現期間とは、ある規模の自然災害が再び発生するまでの平均的な期間のことです。例えば、「百年に一度の大雨」や「五十年一度の強風」という表現を聞いたことがあるでしょう。これは、その規模の豪雨や強風が、平均して百年あるいは五十年ごとに発生する可能性を示しています。

この「再現期間」は、過去の災害発生記録を統計的に分析することで算出されます。過去のデータから、ある規模の災害がどのくらいの頻度で発生してきたかを調べ、将来の発生確率を推定するのです。例えば、過去二百年の間に同じ規模の豪雨が二回記録されている場合、その豪雨の再現期間は百年と推定されます。

しかし、再現期間はあくまでも平均的な期間であり、必ずしも正確にその期間ごとに災害が発生するわけではありません。これは、サイコロを振って同じ目が連続して出る可能性があるのと同じように、災害の発生も確率的な現象であるからです。「百年に一度」の災害が来年発生する可能性もあれば、数百年発生しない可能性もあります。また、地球温暖化などの気候変動の影響で、過去のデータに基づく再現期間が将来も当てはまるとは限りません。近年、想定を超える規模の災害が増加していることからも、この点は特に注意が必要です。

重要なのは、災害は必ず発生するという前提に立ち、日頃から備えを怠らないことです。ハザードマップで自宅周辺の危険性を確認したり、非常持ち出し袋を準備したり、家族との避難計画を立てておくなど、できることから始めてみましょう。また、自分の住む地域で起こりうる災害の種類や規模を理解し、適切な対策を講じることも大切です。過去の災害記録や地域の防災情報などを参考に、災害への備えを万全にしていきましょう。

| 用語 | 説明 | 注意点 |

|---|---|---|

| 再現期間 | ある規模の自然災害が再び発生するまでの平均的な期間のこと。過去の災害発生記録を統計的に分析することで算出される。 | ・あくまでも平均的な期間であり、必ずしも正確にその期間ごとに災害が発生するわけではない。 ・地球温暖化などの気候変動の影響で、過去のデータに基づく再現期間が将来も当てはまるとは限らない。 |

| 災害への備え | 災害は必ず発生するという前提に立ち、日頃から備えを怠らないことが重要。 | ・ハザードマップで自宅周辺の危険性を確認する。 ・非常持ち出し袋を準備する。 ・家族との避難計画を立てておく。 ・住む地域で起こりうる災害の種類や規模を理解し、適切な対策を講じる。 |

建物の設計と再現期間

建物を設計する上で、その建物がどれくらいの期間安全に使えるようにするかを考えることはとても大切です。これを再現期間と言います。再現期間とは、ある規模の災害が、一定の期間内に発生する確率を基に設定した期間のことです。例えば、50年の再現期間を持つ強風とは、50年間に一度発生する規模の強風を指します。

建物を設計する際には、この再現期間を考慮して、将来起こりうる災害に備える必要があります。50年の再現期間を想定して設計された建物は、50年以内にその規模の強風が発生した場合、倒壊などの大きな被害を受けずに耐えられる強度を持っていると考えられています。つまり、再現期間は、建物の強度を考える上での基準となる期間と言えるでしょう。

しかし、自然災害は予測が難しく、想定を超える規模の災害が発生する可能性も常にあります。想定した再現期間内の災害で被害が出ないよう設計するのはもちろんのこと、万一、想定外の大きな災害に見舞われた場合でも、人命が守られるような工夫も必要です。例えば、避難経路の確保や、建物の主要な構造部分の強化などが挙げられます。

さらに、建物の用途も考慮しなければなりません。学校や病院、公共施設など、多くの人が利用する建物は、住宅よりも高い安全性が求められます。そのため、建物の用途に応じて、適切な再現期間を設定し、より安全な設計を行うことが重要です。また、近年は気候変動の影響で、従来の想定を超える規模の災害が発生するリスクも高まっています。将来の気候変動予測も踏まえ、より長い再現期間を想定した、災害に強い建物を設計していく必要があると言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 再現期間 | ある規模の災害が、一定の期間内に発生する確率を基に設定した期間。例えば、50年の再現期間を持つ強風とは、50年間に一度発生する規模の強風を指す。 |

| 再現期間の役割 | 建物の強度を考える上での基準となる期間。50年の再現期間を想定して設計された建物は、50年以内にその規模の強風が発生した場合、倒壊などの大きな被害を受けずに耐えられる強度を持っていると考えられている。 |

| 想定外への対策 | 万一、想定外の大きな災害に見舞われた場合でも、人命が守られるような工夫が必要。例えば、避難経路の確保や、建物の主要な構造部分の強化などが挙げられる。 |

| 用途別対応 | 建物の用途に応じて、適切な再現期間を設定し、より安全な設計を行うことが重要。学校や病院、公共施設など、多くの人が利用する建物は、住宅よりも高い安全性が求められる。 |

| 将来の考慮 | 近年は気候変動の影響で、従来の想定を超える規模の災害が発生するリスクも高まっている。将来の気候変動予測も踏まえ、より長い再現期間を想定した、災害に強い建物を設計していく必要がある。 |

想定外の事態への備え

自然災害は、私たちの生活に大きな影響を与える、予測困難なものです。河川の氾濫、土砂崩れ、地震など、様々な災害が私たちの暮らしを脅かします。これらの災害に備えるためには、過去のデータに基づいた対策だけでなく、将来起こりうる想定外の事態も考慮しなければなりません。

よく耳にする「再現期間」という言葉は、過去の災害発生データから算出された、ある規模の災害が一定期間内に起こる確率を示すものです。例えば、「100年に一度の大雨」とは、過去100年間の観測データの中で、同規模の大雨が一度発生したことを意味します。しかし、近年の気候変動の影響は大きく、従来の再現期間が必ずしも将来の災害発生確率を正確に反映するとは限りません。地球温暖化による気象パターンの変化は、より深刻な災害を引き起こす可能性を高めています。

だからこそ、再現期間だけに頼るのではなく、想定を超える事態への備えが重要です。具体的には、避難経路の確保、非常用電源や食料、水の備蓄など、災害発生時の被害軽減対策をしっかりと行う必要があります。自宅や職場の安全点検、家具の固定なども、建物の倒壊による被害を防ぐ上で有効です。また、地域住民との連携も欠かせません。日頃から地域コミュニティに参加し、避難訓練や防災情報の共有など、地域ぐるみで防災意識を高めることが大切です。災害発生時は、行政の支援だけでなく、地域住民同士の助け合いが被害を最小限に抑える力となります。

想定外の事態に備えることは、私たちの命と財産を守る上で不可欠です。自然災害の脅威を正しく認識し、常に最悪の事態を想定した準備を心掛けましょう。

| 災害への備え | 重要性 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 過去のデータに基づいた対策だけでなく、将来起こりうる想定外の事態も考慮 | 自然災害は予測困難であり、近年の気候変動の影響も大きい | 従来の再現期間だけに頼らず、想定を超える事態への備えが必要 |

| 想定を超える事態への備え | 再現期間だけに頼るのではなく、より深刻な災害に備える | 避難経路の確保、非常用電源・食料・水の備蓄、自宅・職場の安全点検、家具の固定 |

| 地域住民との連携 | 災害発生時の被害軽減 | 地域コミュニティ参加、避難訓練、防災情報の共有、地域ぐるみで防災意識を高める |

| 最悪の事態を想定した準備 | 命と財産を守る | 自然災害の脅威を正しく認識し、常に最悪の事態を想定 |

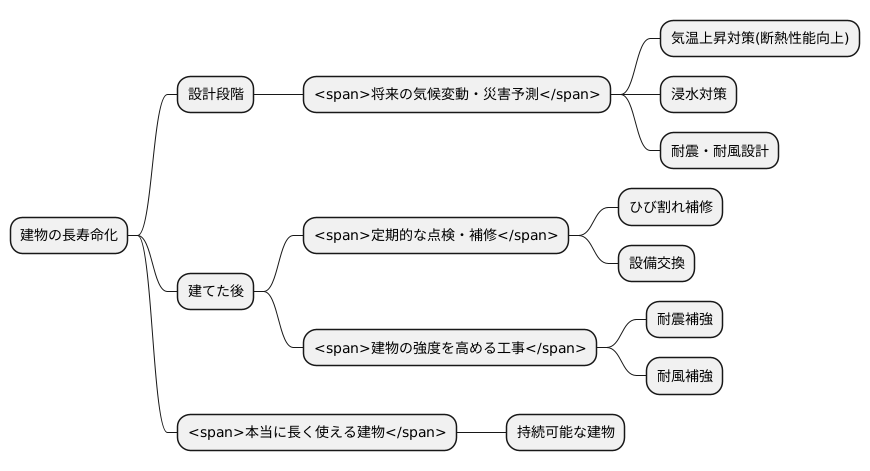

長期的な視点

建物は、人が生活したり、仕事をするための大切な場所で、その寿命は数十年から百年以上にも及びます。そのため、建物を設計する際には、遠い将来を見据えた視点を持つことが非常に大切です。

まず、将来の気候の変化や災害の危険性について予測し、それらに対応できるような設計にする必要があります。例えば、地球温暖化による気温上昇を考慮した断熱性能の高い設計や、集中豪雨による浸水被害を防ぐための対策などを検討する必要があります。また、地震や台風などの自然災害に対する強度を確保することも不可欠です。

建物を建てた後も、定期的な点検や補修を行うことで、建物の健康状態を保つことが重要です。屋根や外壁のひび割れなどは、早期に発見して修理することで、大きな被害を防ぐことができます。また、設備の老朽化にも注意が必要です。配管や電気設備などは、定期的に交換することで、建物の機能を維持することができます。

さらに、建物の強度を高めるための工事も有効です。耐震補強工事や耐風補強工事などは、建物の安全性を向上させるだけでなく、資産価値の維持にも繋がります。

このように、設計段階から将来の維持管理、そして建物の寿命が尽きるまでの全てを考慮することで、本当に長く使える建物を作ることができるのです。未来の世代に負担をかけない、持続可能な建物を目指すことが、私たちの責任と言えるでしょう。

所有者と居住者の役割

建物は、そこに住む人々にとって安全な場所であるべきです。その安全を守るためには、建物の所有者と居住者、双方に果たすべき役割があります。所有者は、建物の構造や設備に問題がないかを定期的に調べ、必要に応じて修繕を行う義務があります。雨漏りや壁のひび割れなど、小さな損傷を見逃すと、後々大きな問題に発展する可能性があります。例えば、雨漏りを放置すると、建物の土台が腐食し、地震の際に倒壊の危険性が高まります。また、電気配線やガス設備の老朽化も火災の原因となるため、定期的な点検と交換が必要です。さらに、建物の安全性を高めるためには、耐震工事や防火設備の設置なども検討する必要があります。

一方、居住者も、日頃から災害への備えを怠ってはいけません。災害はいつ起こるかわからないため、避難経路や避難場所を事前に確認しておくことが大切です。家具の配置や転倒防止対策も重要です。大きな地震が発生した場合、家具が倒れて避難の妨げになるばかりか、怪我の原因にもなります。また、非常食や飲料水、懐中電灯、救急用品などを備蓄しておくことも必要です。普段から防災用品を準備しておけば、いざという時に落ち着いて行動できます。さらに、地域の防災訓練に積極的に参加することで、災害発生時の対応について学ぶことができます。訓練を通して、近所の人々と協力し合うことの大切さを実感することもできます。

建物の安全を守るためには、所有者と居住者が協力し合うことが不可欠です。所有者は建物の安全性を確保するために必要な措置を講じ、居住者は日頃から防災意識を高める必要があります。互いに協力し合い、地域全体で防災に取り組むことで、災害に強い、安心して暮らせる地域社会を築くことができるのです。

| 役割 | 安全対策 | 具体例 | 目的/効果 |

|---|---|---|---|

| 所有者 | 定期的な点検と修繕 | 雨漏り、壁のひび割れ、電気配線、ガス設備 | 大きな問題の発生を防ぐ |

| 建物の安全性向上 | 耐震工事、防火設備の設置 | 災害時の被害軽減 | |

| 電気配線/ガス設備の点検・交換 | 老朽化による火災防止 | 火災の未然防止 | |

| 土台腐食対策 | 雨漏り放置による腐食の防止 | 地震時の倒壊防止 | |

| 居住者 | 災害への備え | 避難経路/避難場所の確認 | 安全な避難 |

| 家具の配置/転倒防止対策 | 家具転倒による被害防止 | 怪我の防止、避難路確保 | |

| 非常食などの備蓄 | 非常食、飲料水、懐中電灯、救急用品 | 落ち着いた行動 | |

| 防災訓練への参加 | 地域住民との協力 | 災害対応力の向上 |

専門家との連携

建物は、私たちの生活や仕事をする上で欠かせないものです。安全で快適な建物を維持していくためには、建物の設計段階から維持管理まで、専門家の知見を活用することが大切です。

建物の設計においては、建築士が重要な役割を担います。建築士は、建物の用途や周辺環境、そして利用者のニーズを踏まえ、安全で機能的な建物を設計します。また、近年注目されているのは、建物の耐震性や防災性です。地震や台風などの自然災害は、私たちの生活に甚大な被害をもたらす可能性があります。そのため、建築士は、災害発生時のリスクを予測し、建物の構造や材料を工夫することで、災害に強い建物を設計する必要があります。

建物の完成後も、専門家による維持管理は欠かせません。定期的な点検や修繕を行うことで、建物の劣化を防ぎ、安全性を維持することができます。例えば、防災の専門家は、建物の耐震診断や避難経路の確認などを行い、災害発生時に備えた対策を提案します。また、建物の所有者や居住者は、専門家からのアドバイスを参考に、日頃から防災意識を高め、適切な行動をとることが重要です。

専門家との連携は、建物だけでなく、地域社会全体の安全・安心にもつながります。専門家の協力のもと、地域住民が一体となって防災訓練や啓発活動に取り組むことで、災害に強い地域社会を築くことができます。

安全で快適な生活を送るためには、建物に関する専門家の存在は不可欠です。設計段階から維持管理まで、専門家と積極的に連携し、建物の安全性と快適性を高めていくことが大切です。

| 段階 | 専門家 | 役割 |

|---|---|---|

| 設計 | 建築士 | 建物の用途、周辺環境、利用者のニーズを考慮した安全で機能的な建物の設計 耐震性や防災性を考慮した災害に強い建物の設計 |

| 維持管理 | 防災の専門家 | 耐震診断、避難経路の確認、災害発生時に備えた対策の提案 |

| 地域連携 | 専門家 | 地域住民と協力して防災訓練や啓発活動を行い、災害に強い地域社会を築く |