安全な建物を支える許容荷重

不動産の疑問

先生、「許容荷重」って、建物が安全に支えられる重さの限界のことですよね?でも、「耐荷重」とどう違うんですか?どちらも同じような意味に思えるんですが…

不動産アドバイザー

良い質問だね。確かにどちらも建物の重さに関係するけど、少し違うんだ。「耐荷重」は、壊れるギリギリまで耐えられる重さのこと。一方「許容荷重」は、安全に使える重さを指すんだ。つまり、「耐荷重」より余裕を持たせた重さなんだよ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、「耐荷重」は限界ギリギリで、「許容荷重」は安全マージンを含んでいるんですね。具体的に言うと、どんな違いがあるんですか?

不動産アドバイザー

例えば、橋を考えてみよう。橋の「耐荷重」は、橋が壊れる寸前の重さだ。でも、実際にその重さまで車を通行させるのは危険だよね?そこで、「許容荷重」を設定して、安全に車が通行できる重さを決めるんだ。だから、「許容荷重」は「耐荷重」よりも小さい値になるんだよ。

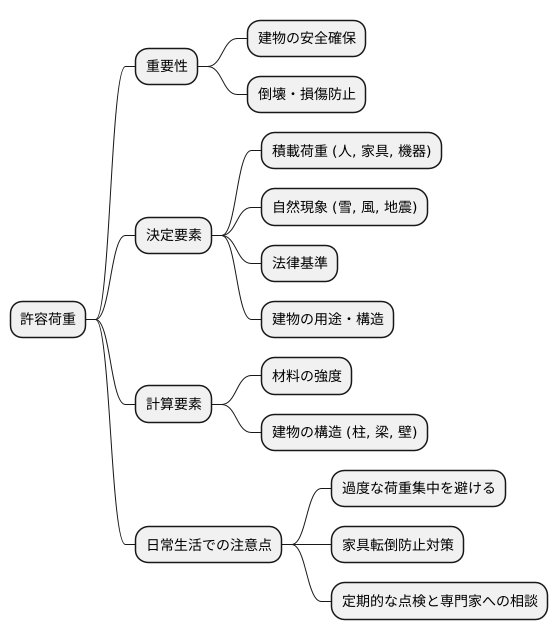

許容荷重とは。

建物や家といった構造物の一部が耐えられる重さの限界のことを「許容荷重」と言います。構造物のそれぞれの部分が、どれだけの重さに耐えられるかという限界の強さを「許容応力度」と言いますが、この許容応力度に達した時に、全体としてどれだけの重さに耐えられるかを示すのが許容荷重です。似た言葉に「耐荷重」がありますが、耐荷重はただ単に使える限界の重さという意味なのに対し、許容荷重は安全に使える重さを意味する場合があります。

許容荷重とは

建物は、自らの重さや、そこに住む人、家具、積もった雪など、様々な重みに耐えながら建っていなければなりません。これらの重みを支えるための柱や梁などの構造部材が、安全に機能するためには、それぞれの部材がどれだけの重さに耐えられるのかを把握することが重要です。この、構造部材が安全に支えることのできる重さの限界値を示すものが「許容荷重」です。

許容荷重は、建物の設計において非常に重要な役割を担います。建物は、様々な種類の重みに耐えるように設計される必要があります。例えば、建物の重さ自体に加えて、そこに住む人や家具の重さ、さらには地震や台風、積雪といった自然災害による重みも考慮しなければなりません。これらの重みを全て想定し、それぞれの構造部材にかかる重さが許容荷重を超えないように設計することが、建物の安全性を確保するために不可欠です。

もし、構造部材にかかる重さが許容荷重を超えてしまうと、どうなるでしょうか。まず、部材が変形したり、ひび割れたりする可能性があります。さらに重さが加わり続けると、部材が破壊されることになりかねません。柱や梁といった主要な構造部材が破壊されると、建物全体が不安定になり、最悪の場合、建物の倒壊に繋がる恐れがあります。

このように、許容荷重は建物の安全性を左右する非常に重要な要素です。建物の設計者は、様々な条件を考慮しながら、適切な許容荷重を設定し、安全な建物を設計する責任があります。また、建物完成後も、定期的な点検やメンテナンスを行い、構造部材の状態を確認することで、許容荷重を超えるような事態を防ぎ、建物の安全性を維持していく必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 許容荷重 | 構造部材が安全に支えることのできる重さの限界値 |

| 荷重の種類 | 建物の自重、居住者・家具の重さ、自然災害(地震、台風、積雪など)による重み |

| 許容荷重超過時の影響 | 部材の変形、ひび割れ、破壊、最悪の場合、建物の倒壊 |

| 安全対策 | 設計段階での適切な許容荷重設定、定期的な点検・メンテナンス |

許容荷重の算出方法

建物を安全に維持するためには、建物が支えることのできる最大の重さ、つまり許容荷重を正しく計算することがとても大切です。この許容荷重は、建物の設計図を作る構造設計者が、様々な要素を考慮して慎重に決めます。

まず、建物の骨組みを作る材料の強さを調べます。それぞれの材料には、安全に耐えられる力の限界値があります。これを許容応力度と言います。この許容応力度は、材料の種類や品質によって大きく変わるため、適切な値を使うことが重要です。

次に、建物の骨組みの断面積を測ります。断面積とは、骨組みを輪切りにしたときの切り口の面積のことです。同じ材料でも、断面積が大きいほど、より大きな荷重に耐えることができます。例えば、太い柱は細い柱よりも多くの重さを支えることができるのと同じです。

許容荷重は、この許容応力度と断面積を掛け合わせて計算します。簡単に言うと、材料の強さと骨組みの太さから、どれだけの重さに耐えられるかを計算するということです。

ただし、荷重のかかり方や骨組みの支え方によっても許容荷重は変わります。例えば、荷重が一点に集中してかかる場合と、全体に均等にかかる場合では、同じ重さでも骨組みにかかる負担が違います。また、骨組みが両端でしっかり支えられている場合と、片側だけで支えられている場合でも、耐えられる重さは変わってきます。

このように、許容荷重の計算は単純な掛け算だけでなく、荷重のかかり方や支え方など、様々な条件を考慮する必要があるため、とても複雑です。そのため、専門的な知識と経験を持つ構造設計者が、建物の安全性を確保するために、綿密な計算に基づいて許容荷重を決定しています。

耐荷重との違い

建物や橋など、構造物が支えることができる重さを示す言葉として、「耐荷重」と「許容荷重」があります。どちらも構造物にどれだけの重さがかけられるかを示すものですが、その意味合いには違いがあります。

耐荷重とは、構造物が壊れる限界点までの重さを指します。これは、文字通り構造物が耐えることのできる最大の重さです。実験などを通して、構造物が破壊する直前の重さを測定することで求められます。この値を超える重さがかかると、構造物は変形したり、破壊したりする可能性があります。

一方、許容荷重とは、構造物が安全に使える重さの限界値です。これは、建物を安全に利用するために、耐荷重よりも小さな値に設定されます。日常的に、人が歩いたり、家具を置いたりといった使い方で問題がない範囲の重さを示します。許容荷重は、安全率と呼ばれる係数を用いて耐荷重から算出されます。安全率は、地震や風などの予期せぬ力、材料の経年劣化、施工誤差など、様々な不確定要素を考慮して設定されます。つまり、耐荷重に安全率を掛けて算出された値が許容荷重となるのです。

例えば、橋の耐荷重が10トンで、安全率が2だとすると、許容荷重は5トンになります。これは、橋が10トンの重さに耐えられるとしても、安全性を考慮して5トンまでの重さしかかけないようにしましょう、という意味です。このように、許容荷重は、建物の安全性を保つ上で非常に重要な値となります。耐荷重と許容荷重の違いを正しく理解し、安全な構造物の設計と利用につなげることが大切です。

| 項目 | 意味 | 算出方法 |

|---|---|---|

| 耐荷重 | 構造物が壊れる限界点までの重さ | 実験を通して、構造物が破壊する直前の重さを測定 |

| 許容荷重 | 構造物が安全に使える重さの限界値 | 耐荷重 × 安全率 |

| 安全率 | 地震や風などの予期せぬ力、材料の経年劣化、施工誤差など、様々な不確定要素を考慮して設定される係数 | – |

建築基準法との関係

建物は、人々が安心して暮らせるよう、安全性を第一に考えて建てられなければなりません。その安全性を守るための重要な法律の一つが建築基準法です。この法律は、建物の設計や工事について、様々な細かいルールを定めています。その中でも、許容荷重は特に重要な項目です。

許容荷重とは、建物の一部である柱や梁、壁といった構造部材が、安全に耐えられる重さの上限のことです。この上限は、人が住んだり、家具を置いたり、雪が積もったりといった、建物にかかるあらゆる荷重を想定して決められます。建築基準法では、それぞれの構造部材ごとに、最低限度の許容荷重が細かく定められています。これは、建物の安全性を確保するための最低基準であり、設計者はこの基準を必ず守らなければなりません。もし、この基準を下回る設計をしてしまうと、建物が重みに耐えられずに壊れてしまう危険性があります。

建築基準法で定められている許容荷重は、地震や台風などの災害時にも耐えられるよう、安全率を考慮して計算されています。安全率とは、想定される最大の荷重よりもさらに大きな荷重にも耐えられるようにするための余裕のことです。この安全率があることで、予期せぬ大きな力が加わった場合でも、建物がすぐに壊れることを防ぎます。

建築基準法は、人々の生命、健康、財産を守るための法律です。許容荷重に関する規定も、この目的を達成するための一つの重要な要素です。建築基準法をきちんと守り、適切な許容荷重を計算することで、安全で安心して暮らせる建物を建てることができます。この法律は、最低限の基準を示しているため、状況によっては、さらに厳しい基準を設ける必要がある場合もあります。設計者や工事関係者は、常に安全を最優先に考え、責任ある行動をとることが求められます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 建築基準法 | 建物の設計や工事に関する様々なルールを定めた法律。建物の安全性を確保するための最低基準を示している。 |

| 許容荷重 | 建物の一部(柱、梁、壁など)が安全に耐えられる重さの上限。あらゆる荷重を想定して決められる。 |

| 安全率 | 想定される最大の荷重よりもさらに大きな荷重にも耐えられるようにするための余裕。災害時にも耐えられるよう考慮されている。 |

| 最低限の基準 | 建築基準法は最低限の基準を示しており、状況によってはさらに厳しい基準が必要となる場合もある。 |

日常生活における注意点

私たちは毎日、家の中で過ごしています。何気なく暮らしていますが、家という建物には、どれだけの重さに耐えられるかという限界があります。これを「許容荷重」と言います。普段の生活でも、この許容荷重を意識することは、家の安全を守る上でとても大切です。

例えば、屋根裏部屋やベランダなどに物を置く時を考えてみましょう。重い物をたくさん置けば置くほど、建物にかかる重さは大きくなります。もしも、置いた物の重さが許容荷重を超えてしまうと、家が傾いたり、壊れたりする危険があります。ですから、屋根裏部屋やベランダに物を置く時は、許容荷重を超えないように注意しなければなりません。

また、部屋の中に家具を置く時も、気を付ける必要があります。大きな家具や重い家具は、それだけでかなりの重さがあります。置く場所によっては、床に大きな負担がかかり、傷んだり、へこんだりする可能性があります。特に、一箇所に重い物を集中して置かないようにすることが大切です。

さらに、重い物を移動させる時にも注意が必要です。例えば、大きな棚や冷蔵庫などを動かす時は、床に傷をつけたり、腰を痛めたりしないように、慎重に作業を行う必要があります。また、移動させる物の重さと、移動させる経路の床の強度を確認することも大切です。もしも、床の強度が不十分な場合は、補強をするなどの対策が必要です。

このように、許容荷重を意識することは、建物の安全を守る上で欠かせません。日頃から、家の構造や許容荷重について考え、安全な暮らしを心がけるようにしましょう。家の説明書や設計図などで許容荷重を確認したり、専門家に相談したりするのも良いでしょう。少しの注意と心がけで、大きな事故を防ぐことができます。

| 場所 | 注意点 |

|---|---|

| 屋根裏部屋・ベランダ | 許容荷重を超えないように注意 |

| 部屋の中 |

|

| 移動時 |

|

まとめ

建物が安全に建っているためには、どれだけの重さに耐えられるかを知ることがとても大切です。これを許容荷重といいます。 許容荷重は、人や家具、機器などの重さ(積載荷重)だけでなく、雪や風、地震などの自然現象による力も考慮して決められます。

建物を設計する人は、法律で定められた基準や、それぞれの建物の用途、構造などを考えて、安全な許容荷重を計算しなければなりません。例えば、人がたくさん集まる場所や、重いものを保管する倉庫などは、住居よりも大きな荷重に耐えられるように設計する必要があります。

許容荷重を計算するときには、材料の強度や建物の構造といった様々な要素が関わってきます。柱や梁、壁などの構造部材は、それぞれが決められた荷重に耐えられるように設計されています。もし、許容荷重を超える荷重がかかってしまうと、建物が傾いたり、ひびが入ったり、最悪の場合は倒壊してしまう危険性があります。

私たちが日常生活を送る上でも、許容荷重を意識することは重要です。例えば、ベランダにたくさんの鉢植えを置いたり、重い家具を同じ場所に集中させたりすると、部分的に大きな荷重がかかり、建物の劣化につながる可能性があります。また、地震の際には、家具の転倒を防ぐ対策をすることで、自分自身や建物の安全を守ることができます。

建物の構造や許容荷重について学ぶことは、安全な住まいを作るだけでなく、災害から身を守るためにも役立ちます。日頃から建物の状態をチェックし、異常を見つけたら専門家に相談することで、建物の安全性を維持し、安心して暮らすことができます。安全な暮らしは、私たち自身の意識と行動から始まります。日頃から建物の許容荷重について考え、適切な使い方を心がけましょう。