音響透過損失:静かな住まいづくりの鍵

不動産の疑問

先生、「音響透過損失」ってよくわからないんですけど、簡単に説明してもらえますか?

不動産アドバイザー

そうだね。「音響透過損失」とは、簡単に言うと、壁や窓などが音をどれくらい遮断できるかを示す数値だよ。数値が大きいほど、遮音性が高いということだね。

不動産の疑問

なるほど。つまり、コンクリートの壁は「音響透過損失」が大きく、木造の壁は小さいということですか?

不動産アドバイザー

その通り!コンクリートは音が通りにくいから数値が大きく、木材は通りやすいから数値が小さい。だから、木造住宅でより静かに過ごしたいなら、壁にプラスターなどを塗って遮音性を高める必要があるんだよ。

音響透過損失とは。

「不動産」と「建物」について、「音の伝わりにくさ」の説明をします。「音の伝わりにくさ」とは、壁や窓、床などが音をどれくらい遮るのかを表す数値です。「音の伝わりにくさ」は記号で「TL」と書かれ、単位は「デシベル」を使って表します。また、「透過損失」とも呼ばれます。壁や床などの材料に音が当たった時と、材料の中に入った音の大きさの差が「音の伝わりにくさ」です。すき間ができにくいコンクリートなどは、この数値が高く、音をよく遮ります。しかし、空気が通りやすい木材やコンクリートブロックは、音が伝わりやすいので、プラスターなどの仕上げ材を塗って、音を遮る力を高める必要があります。

音響透過損失とは

建物の中で静かで心地よい空間を作るためには、音の伝わり方を理解することがとても大切です。その指標となるのが音響透過損失です。音響透過損失とは、壁や窓、床といった建物の各部分が、どのくらい音を遮断できるかを示す値です。音は空気中を波のように伝わっていきますが、壁などの物にぶつかると、一部は跳ね返り、一部は吸収され、そして一部は通り抜けていきます。この通り抜ける音の量が少なければ少ないほど、遮音性能が高いということになり、音響透過損失の値は大きくなります。

音響透過損失は、音の大きさを表す単位であるデシベル(記号はdB)を使って表します。この数値が大きいほど、遮音性能が高く、音をよく遮断できることを示します。例えば、壁の音響透過損失が30dBであれば、壁を挟んで音が1/1000に減衰するということです。50dBであれば、音は1/100000にまで減衰します。つまり、音響透過損失の値が10dB上がるごとに、音のエネルギーは1/10に減少していくのです。

静かな住まいを作るためには、外からの騒音はもちろんのこと、室内で発生する生活音にも配慮しなければなりません。例えば、ピアノの音や話し声、テレビの音などが、隣の部屋や階下に伝わらないようにするためにも、音響透過損失の高い壁や床を選ぶことが重要です。建物の設計段階で、適切な材料を選び、構造を工夫することで、音響透過損失を高め、快適な音環境を実現することができます。より静かな空間を求める場合は、音響透過損失の高い建材を選ぶとともに、窓に二重サッシを採用する、壁の中に吸音材を入れるなどの工夫も有効です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 音響透過損失 | 壁や窓、床といった建物の各部分が、どのくらい音を遮断できるかを示す値。単位はデシベル(dB)。 |

| 音の伝わり方 | 音は空気中を波のように伝わり、壁などにぶつかると、反射、吸収、透過の3つの現象が起こる。 |

| 遮音性能 | 透過する音の量が少なければ少ないほど遮音性能は高く、音響透過損失の値は大きくなる。 |

| デシベル(dB) | 音の大きさを表す単位。音響透過損失を表す際にも用いられる。 |

| 音響透過損失の値の例 | 30dB:壁を挟んで音が1/1000に減衰 50dB:壁を挟んで音が1/100000に減衰 10dB上がるごとに、音のエネルギーは1/10に減少 |

| 静かな住まい作りのための対策 | 音響透過損失の高い壁や床を選ぶ。 窓に二重サッシを採用する。 壁の中に吸音材を入れる。 |

材料と音響透過損失の関係

住まいの快適さを左右する要素の一つに、静けさがあります。外の騒音や隣室からの生活音は、暮らしの質を大きく下げる可能性があります。そこで重要になるのが、建物の材料選びです。材料によって、音の伝わりやすさが大きく変わるからです。専門用語で「音響透過損失」と呼ばれるこの性能は、どれだけの音を遮断できるかを示す指標であり、数値が高いほど遮音性能が優れていることを意味します。

一般的に、ぎっしり詰まっていて重い材料ほど、音を遮る力が強いと言えます。例えば、コンクリートは密度が高いため、音響透過損失の値が高く、優れた遮音材として広く使われています。マンションやビルなどの建物で、騒音を効果的に防いでいるのは、このコンクリートの力によるところが大きいのです。

一方で、木やコンクリートブロックなどは、コンクリートに比べて密度が低いため、そのままでは十分な遮音性能を得られません。木造住宅の温かみのある雰囲気は魅力的ですが、遮音という観点からは注意が必要です。このような材料を使う場合は、プラスターボードや石膏ボードといった遮音効果を高める仕上げ材を組み合わせる工夫が欠かせません。これらの板材を壁の中に組み込むことで、音の伝わりを効果的に抑え、静かな空間を実現することができるのです。

さらに、材料の組み合わせ方も重要です。例えば、コンクリートと空気層を組み合わせることで、より高い遮音性能を得ることができます。これは、音が空気中を伝わる際にエネルギーが弱まる性質を利用したものです。このように、適切な材料選びと組み合わせによって、快適な静けさを実現し、より質の高い住まいを築くことができるのです。

| 材料 | 遮音性能 | 特徴 | 組み合わせ |

|---|---|---|---|

| コンクリート | 高 | 密度が高く、音響透過損失の値が高い | 空気層と組み合わせることでより高い遮音性能を発揮 |

| 木 | 低 | 温かみのある雰囲気を持つが、遮音性は低い | プラスターボード、石膏ボードと組み合わせる |

| コンクリートブロック | 低 | コンクリートより密度が低い | プラスターボード、石膏ボードと組み合わせる |

| プラスターボード、石膏ボード | 中 | 遮音効果を高める仕上げ材 | 木、コンクリートブロックと組み合わせる |

| 空気層 | – | 音を弱める効果を持つ | コンクリートと組み合わせる |

すき間と音響透過損失

建物の中で静かな環境を保つためには、音の伝わり方を理解し、適切な対策を施すことが欠かせません。いくら壁や床に遮音性の高い材料を用いても、わずかな隙間が存在すると、そこから音が漏れ出て、せっかくの遮音効果が台無しになってしまうことがあります。

これは、音が空気中を伝わるという性質に起因します。音は空気の振動として伝わっていくため、壁などに隙間があると、そこを通って音が反対側へと抜けてしまうのです。たとえ小さな隙間であっても、音にとっては容易に通り抜けられる経路となってしまい、結果として部屋全体の遮音性能を低下させる要因となります。したがって、建物の施工時には、隙間を無くすという点に細心の注意を払う必要があります。

特に、コンセントや配管などの設備が壁や床を貫通する箇所は、隙間ができやすい場所です。これらの設備を取り付ける際には、隙間が生じないように適切な処置を行うことが重要です。具体的には、シーリング材と呼ばれる隙間を埋める材料を用いて、しっかりと隙間を塞ぎ、空気の出入りを遮断することで気密性を高めることが有効です。また、壁と床の接合部なども隙間が生じやすいので、同様の対策が必要です。

音響透過損失、つまり壁が音を遮る能力を高めるためには、遮音性能の高い材料を選ぶことももちろん重要ですが、施工の精度も同様に重要です。どんなに優れた材料を使用しても、施工に不備があれば、隙間から音が漏れてしまい、期待する遮音効果を得ることができません。そのため、設計段階から施工段階まで、音の伝わり方を考慮し、隙間が生じないように綿密な計画と丁寧な施工を行うことが、静かで快適な空間を実現するために不可欠です。

| 目的 | 問題点 | 対策 | 重要性 |

|---|---|---|---|

| 建物の中で静かな環境を保つ | 壁や床の隙間から音が漏れる | 隙間を無くす ・コンセントや配管などの設備の隙間をシーリング材で埋める ・壁と床の接合部の隙間を埋める |

隙間は小さなものでも遮音効果を大きく下げるため、施工時の隙間を無くすための綿密な計画と丁寧な施工が不可欠。 |

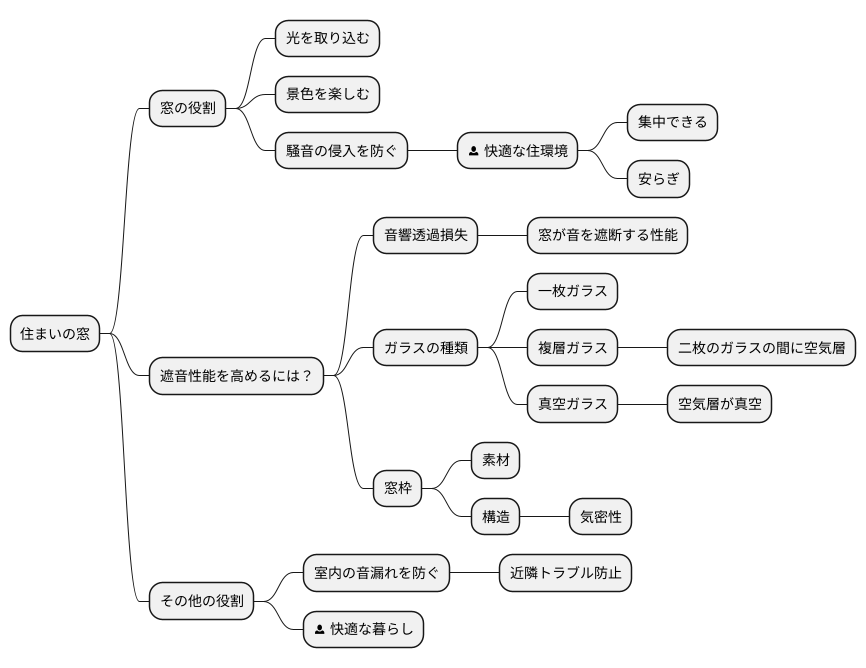

窓と音響透過損失

住まいにおいて、窓は光を取り込み、景色を楽しむための大切な要素です。しかし同時に、壁に比べて薄い構造であるがゆえに、外部からの騒音の侵入経路になりやすいという弱点も持っています。外の喧騒が室内にまで届いてしまうと、安らぎの空間は損なわれ、集中力も途切れてしまうでしょう。だからこそ、窓の音響透過損失、つまり窓が音をどの程度遮断できるのかという性能に注目することが、快適な住環境の実現には不可欠です。

音響透過損失を高めるためには、まずガラスの種類にこだわるべきです。一枚の板ガラスに比べて、二枚のガラスの間に空気層を挟んだ複層ガラスは、より高い遮音性能を発揮します。さらに、空気層を真空状態にした真空ガラスは、さらに優れた遮音効果が期待できます。まるで音を跳ね返す盾のように、これらのガラスは静けさを守る防波堤となるのです。

窓枠の素材や構造も、音響透過損失に大きく影響します。隙間風を防ぐしっかりとした構造の窓枠を選ぶことで、音漏れを最小限に抑えられます。気密性の高いサッシは、まるで家の鎧のように、外部の騒音を遮断し、静かな室内環境を守ってくれます。

窓は外部からの騒音の侵入を防ぐだけでなく、室内の音が外に漏れるのを防ぐ役割も担っています。楽器の演奏やホームシアターの音漏れは、近隣住民とのトラブルに繋がりかねません。適切な窓を選ぶことで、周囲に配慮した快適な暮らしを送ることができます。窓は、住まいの快適性を左右する重要な要素です。光と風を採り入れながら、同時に静けさも守る、そんな窓選びを心がけてください。

快適な暮らしのための音響設計

静かで心地よい住まいは、質の高い暮らしに欠かせません。そのためには、音の伝わり方をコントロールする設計が大切です。これが、音響設計と呼ばれるものです。音響設計を適切に行うことで、外部からの騒音の侵入を防ぎ、落ち着いた空間を作ることができます。また、室内で発生する音の響き方も調整できるので、会話や音楽がより心地よく聞こえるようになります。

まず、外からの騒音を防ぐには、壁や窓の遮音性能を高める必要があります。具体的には、密度が高く厚みのある材料を使うことで、音の侵入を減らすことができます。例えば、コンクリートや煉瓦は遮音性に優れています。さらに、窓ガラスを二重にする、もしくは特殊な遮音ガラスを採用するといった工夫も効果的です。窓の配置も重要です。騒音源の方向に窓を配置しないようにすることで、騒音の侵入を最小限に抑えることができます。

次に、室内の音環境を整えるには、音の響き方を調整する必要があります。天井や壁に吸音材を取り付けることで、不要な反響音を抑え、クリアな音環境を実現できます。吸音材には様々な種類があり、布や木材、グラスウールなど、用途に合わせて適切なものを選ぶことが重要です。例えば、多孔質な素材は吸音効果が高く、コンサートホールなどでも使われています。一方、木材は音を適度に反射するため、温かみのある音響空間を作り出すのに役立ちます。

音響設計は、設計の初期段階から考慮することが重要です。建物の構造や使用する材料、開口部の配置などを綿密に計画することで、騒音の影響を最小限に抑え、快適な住空間を実現できます。専門家と相談しながら、最適な音響設計を行い、心安らぐ住まいを実現しましょう。

| 対策 | 目的 | 具体的な方法 | 材料例 |

|---|---|---|---|

| 外部騒音対策 | 騒音の侵入を防ぐ | 壁や窓の遮音性能を高める 窓の配置を工夫する |

密度が高く厚みのある材料:コンクリート、煉瓦 二重窓、遮音ガラス |

| 内部音環境対策 | 音の響き方を調整する | 天井や壁に吸音材を取り付ける | 多孔質な素材:グラスウールなど 木材 |

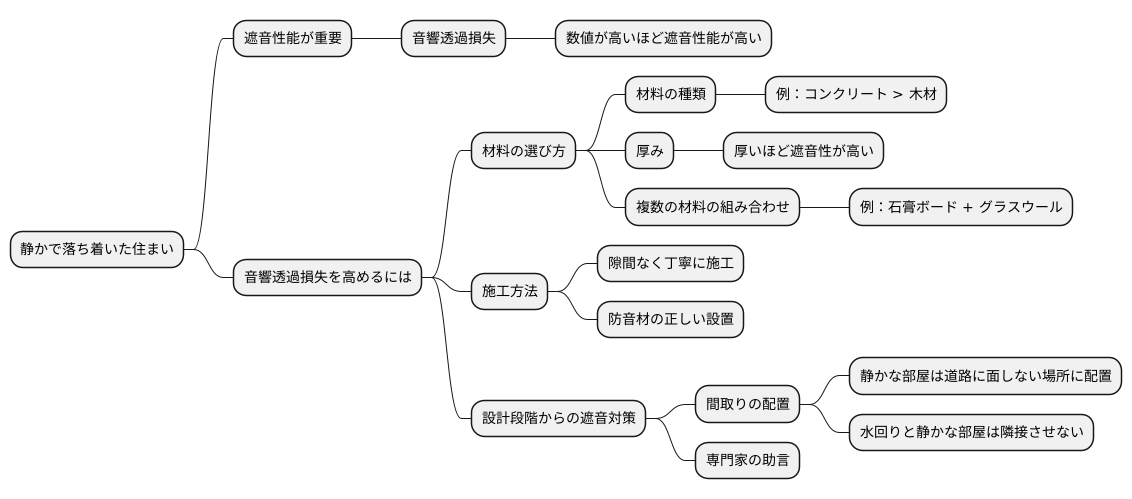

まとめ

静かで落ち着いた住まいは、誰もが望む理想です。騒音のない快適な暮らしを実現するには、建物の遮音性能がとても重要になります。この遮音性能を測る尺度となるのが、音響透過損失です。音響透過損失とは、壁や床などの建材が音をどれだけ遮断できるかを示す数値であり、この数値が高いほど遮音性能が高いことを意味します。

音響透過損失は、建材の材料の選び方によって大きく左右されます。例えば、コンクリートは密度が高いため、一般的に木材よりも音響透過損失が高く、遮音性に優れています。また、同じ材質でも、厚みが増せば音響透過損失も高くなります。さらに、複数の材料を組み合わせることで、それぞれの持つ特性を活かし、より高い遮音性能を実現することも可能です。例えば、石膏ボードとグラスウールを組み合わせることで、軽量ながらも高い遮音効果が得られます。

音響透過損失は、材料の選定だけでなく、施工方法にも影響を受けます。どんなに優れた材料を選んでも、施工に不備があれば、期待通りの遮音性能は得られません。例えば、壁に隙間があると、そこから音が漏れてしまいます。そのため、隙間なく丁寧に施工することが重要です。また、防音材を正しく設置することも、音響透過損失を高める上で欠かせません。

快適な住空間を実現するためには、音響透過損失に関する知識を深め、設計段階から遮音対策をしっかりと行うことが大切です。間取りの配置も遮音性に影響を与えます。静かな部屋を必要とする寝室などは、道路に面していない場所に配置する、あるいは、水回りなどの音が発生しやすい場所とは隣接させないなどの工夫が必要です。専門家の助言を受けながら、最適な音響設計を行うことで、より質の高い住まいづくりが可能になります。騒音に悩まされることなく、心安らぐ快適な生活を送りましょう。