安全な建物への第一歩:許容ねじり応力

不動産の疑問

先生、「許容ねじり応力」って、材料がねじれる力に耐えられる限界のことですよね?

不動産アドバイザー

うん、だいたい合ってるよ。でも少しだけ正確に言うと、『許容ねじり応力』は、材料がねじれても**元の形に戻れる範囲で耐えられる最大のねじりの力**のことなんだ。限界を超えると変形してしまうからね。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、棒の中心と外側では、どちらがねじり応力が大きいんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。棒をねじると、外側ほど大きくねじれるから、**外側ほどねじり応力が大きくなる**んだ。だから、許容ねじり応力を考えるときは、特に外側の部分を注意深く見ないといけないんだよ。

許容ねじり応力とは。

「不動産」と「建物」について、『許容されるねじりの力』の説明をします。許容されるねじりの力とは、モノをねじる時に、その内側に生まれる力の大きさが限界を超えないように決めたものです。この限界とは、ねじった後、元の形に戻れなくなる力の大きさのことで、これ以上の力が加わると、モノは変形してしまいます。また、モノをねじる力は、中心から外側に向かうほど大きくなります。

ねじり応力とは

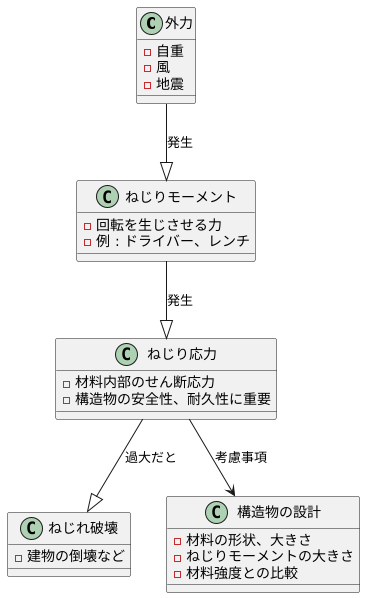

建物や橋、その他様々な構造物は、自らの重さや風、地震など、多くの力に耐えながら役割を果たしています。これらの力の中には、物をねじるように作用する力も存在し、これを「ねじりモーメント」と言います。ねじりモーメントは、例えばドライバーでネジを締めるとき、レンチでボルトを締めるときなど、回転を生じさせる力のことを指します。

このねじりモーメントによって、材料の内部に生じるのが「ねじり応力」です。例えば、細長い棒を両手で持ち、それぞれ逆方向にひねると、棒にはねじれが生じます。このとき、棒の内部にはねじり応力が発生しているのです。ねじり応力は、材料の断面に沿って作用するせん断応力の一種です。

ねじり応力は、構造物の安全性や耐久性を評価する上で非常に重要な要素です。構造物が過大なねじりモーメントを受けると、ねじり応力も大きくなり、最悪の場合、材料がねじれ破壊を起こす可能性があります。例えば、地震時に建物がねじれるように揺れると、柱や梁に大きなねじり応力が発生し、建物の倒壊につながる恐れがあります。

適切な構造物の設計を行うためには、ねじり応力の大きさを正確に把握する必要があります。ねじり応力は、材料の形状、大きさ、ねじりモーメントの大きさなどによって変化します。そこで、設計段階では、これらの要素を考慮してねじり応力を計算し、材料の強度と比較検討します。材料の強度よりもねじり応力が大きければ、材料の形状や寸法を変更するなどして、ねじり応力を低減させる対策が必要です。これにより、構造物の安全性を確保し、長く使えるように工夫することが重要です。

許容ねじり応力の役割

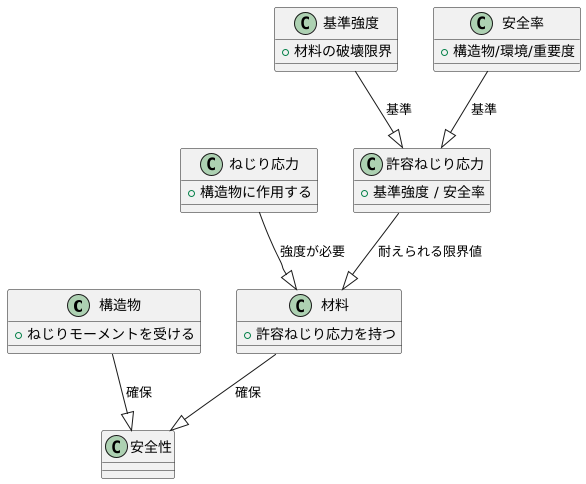

建物や橋などの構造物は、様々な力に耐えられるように設計する必要があります。その中でも、物をねじるように作用する力、つまりねじりモーメントによって生じるねじり応力への対策は特に重要です。構造物が安全にその役割を果たすためには、このねじり応力に耐えられるだけの強さを持つ材料を選ぶ必要があります。材料が耐えられるねじり応力の限界値を「許容ねじり応力」といいます。これは構造物の設計において、安全性を確保するための重要な指標となります。

許容ねじり応力は、材料の持つ本来の強さである「基準強度」を基に算出されます。基準強度は、実験などを通して材料が破壊するまでにどれだけの応力に耐えられるかを測定した値です。しかし、実際の構造物では、想定外の力が加わることや、材料そのものにばらつきがあることを考えなければなりません。そのため、基準強度よりも低い値を安全のために設定する必要があります。基準強度に安全率を掛けて算出されたものが許容ねじり応力です。安全率は、構造物の種類や使用環境、重要度などに応じて適切に設定されます。例えば、人命に関わる重要な構造物ほど高い安全率が設定されます。

許容ねじり応力を適切に設定することで、構造物がねじりモーメントを受けても過度な変形や破壊を起こさないようにすることができます。ねじり応力は、軸やシャフトなど回転する部品を持つ機械類だけでなく、建物や橋梁など静止している構造物にも発生します。地震や強風などによって構造物がねじれるように力が加わると、ねじり応力が生じ、構造物の安全性を脅かす可能性があります。そのため、構造物の設計段階で許容ねじり応力を考慮し、適切な材料を選択することで、構造物の安全性を確保することが重要です。許容ねじり応力は、構造物の安全を守る上で欠かせない要素と言えるでしょう。

ねじり応力の分布

建築物や機械部品など、様々な構造物には、ねじる力、つまりねじりモーメントが加わる場面が多くあります。このねじりモーメントによって部材内部に生じるのが、ねじり応力です。ねじり応力は部材の断面全体に均等に分布しているわけではなく、その分布には特有の傾向があります。

一般的に、ねじり応力は部材の断面中心部で最も小さく、外周部に近づくほど大きくなります。丸棒を例に考えてみましょう。丸棒の中心軸は回転の中心であり、この中心軸に近い部分のねじれ変形は小さくなります。反対に、中心軸から離れた外周部ではねじれ変形が大きくなります。これは、中心に近いほど回転中心からの距離が短く、回転による移動距離が少ないためです。逆に、外周部は回転中心からの距離が長いため、回転による移動距離が大きくなり、結果として大きな変形が生じます。ドーナツを想像すると分かりやすいでしょう。中心部の穴に近い部分はあまりねじれませんが、外側の縁の部分は大きくねじれます。

ねじり応力の大きさは、中心軸からの距離に比例します。つまり、中心軸からの距離が2倍になれば、ねじり応力も2倍になります。このねじり応力の分布を正確に把握することは、構造物を設計する上で非常に重要です。特に、ねじり応力が最大となる外周部には十分な注意が必要です。外周部で材料の強度を上回るねじり応力が発生すると、部材が破損する可能性があります。そのため、設計段階では、想定されるねじりモーメントに対して、外周部におけるねじり応力が材料の許容応力以下となるように断面の形状や寸法を決定しなければなりません。また、断面形状が円形でない場合、ねじり応力の分布はより複雑になります。このような複雑な形状の部材では、詳細な解析が必要となる場合もあります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ねじりモーメント | 建築物や機械部品など、様々な構造物に加わる、ねじる力。 |

| ねじり応力 | ねじりモーメントによって部材内部に生じる応力。断面中心部で最小、外周部で最大となる。 |

| ねじり応力分布 | 断面中心からの距離に比例。中心軸からの距離が2倍になれば、ねじり応力も2倍になる。 |

| 丸棒の例 | 中心軸に近いほどねじれ変形は小さく、外周部ではねじれ変形が大きくなる。 |

| 設計上の注意点 | ねじり応力が最大となる外周部には十分な注意が必要。材料の強度を上回るねじり応力が発生すると破損の可能性があるため、許容応力以下となるように断面の形状や寸法を決定する。 |

| 断面形状が円形でない場合 | ねじり応力の分布はより複雑になり、詳細な解析が必要となる場合もある。 |

安全設計への応用

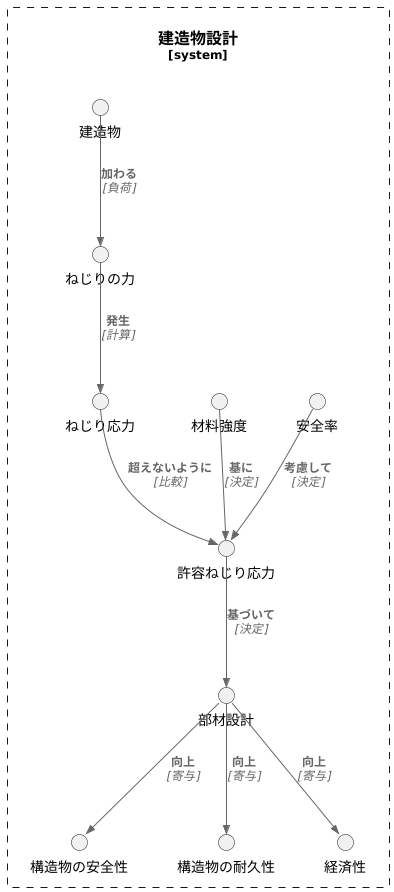

建造物や機械の設計において、安全性を担保するために重要な指標の一つに許容ねじり応力があります。これは、構造物の一部にねじりの力が加わった際に、その部分が耐えられる限界の応力を指します。建物における柱や梁、自動車の回転軸など、回転する力を受ける部材は、この許容ねじり応力を考慮して設計する必要があります。

具体的には、まず部材にどれだけのねじりの力がかかるかを計算します。次に、その力から部材内部に発生するねじり応力を算出します。そして、このねじり応力が、あらかじめ定められた許容ねじり応力の値を超えないように、部材の形や大きさを決めていきます。

許容ねじり応力は、材料の強度を基に安全率を考慮して定められます。安全率とは、想定外の負荷や材料のばらつきなどを考慮した余裕の値です。この安全率を適切に設定することで、予期せぬ事態が発生した場合でも構造物の安全性を確保することができます。

許容ねじり応力を適切に考慮することで、構造物の安全性と耐久性を高めるだけでなく、経済的な設計にも繋がります。必要以上に部材を大きくしたり、強度が高い材料を使用したりする必要がなくなるため、材料の使用量を減らすことができます。つまり、無駄なコストを抑え、より経済的な設計を実現できるのです。

このように、許容ねじり応力は、構造物の安全性を確保するだけでなく、経済性も両立させるために重要な要素と言えるでしょう。安全で経済的な構造物を作るためには、許容ねじり応力を理解し、適切に設計に反映させることが不可欠です。

まとめ

構造物を安全に利用し続けるためには、ねじれに対する強さを考えることがとても大切です。これを考えるために使うのが許容ねじり応力です。構造物の一部に、物をねじるように力が加わると、その内部にもねじろうとする力が生まれます。これがねじり応力です。このねじり応力が、材料ごとに決められた許容ねじり応力より大きくなると、構造物が壊れたり、変形したりする恐れがあります。許容ねじり応力は、材料の持つ本来の強さと、安全のためにかける係数を元に決められます。例えば、ある材料が100の強さを持っているとして、安全のため2倍の余裕を見たい場合、許容ねじり応力は50となります。

また、ねじり応力は、構造物の一部を輪切りにした断面で見ると、中心から外側に向かって大きくなるという特徴があります。中心に近いほどねじれは小さく、外側に行くほどねじれは大きくなります。これは、輪ゴムをねじるとき、外側がより強く引っ張られるのと同じです。そのため、構造物を設計する際には、このねじり応力のばらつきをきちんと考えなければいけません。最もねじり応力が大きくなる部分に注目し、そこでのねじり応力が許容ねじり応力を超えないように設計する必要があります。

許容ねじり応力は、建物や機械など、様々なものを作る際に使われています。例えば、建物の柱や梁を設計する際、地震や風などの力によって構造物にねじれが生じることがあります。このねじれによる応力が許容ねじり応力を超えないようにすることで、建物の安全性を確保できます。機械設計においても、回転する軸や歯車などにねじり応力が発生するため、許容ねじり応力を考慮した設計が不可欠です。このように許容ねじり応力は、安全で長く使える構造物を作る上で欠かせない知識なのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| ねじり応力 | 構造物の一部にねじる力が加わったときに、内部に生じるねじろうとする力。中心から外側に向かって大きくなる。 |

| 許容ねじり応力 | 材料ごとに決められた、ねじり応力の上限値。材料の本来の強さと安全係数から決定される。 |

| 安全係数 | 安全のために考慮される係数。例えば、2倍の余裕を見たい場合は、安全係数は2となる。 |

| 構造物設計における考慮点 | ねじり応力は断面の中心から外側に向かって大きくなるため、最もねじり応力が大きくなる部分に注目し、許容ねじり応力を超えないように設計する必要がある。 |

| 適用例 | 建物(柱や梁)、機械(回転軸や歯車)など。 |