200年住宅:持続可能な住まいとは

不動産の疑問

先生、「200年住宅」ってどういう意味ですか? ほんとうに200年もつ家を作るんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。200年住宅というのは、200年間もつ家を実際に作ろうという意味ではないんだよ。家を長持ちさせて、大切に長く住み続けられるようにしようという考え方のことなんだ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、今までの家とは何が違うんですか?

不動産アドバイザー

従来は、古くなったら壊して新しく建て替えることが多かったよね。でも、それでは資源をたくさん使ってしまい、環境にもよくない。200年住宅の考え方は、丈夫な家を作って、きちんと手入れをしながら長く住み続けることで、資源の無駄遣いを減らそうという取り組みなんだよ。

200年住宅とは。

『二百年の家』とは、長く住める丈夫な家をつくるという住宅政策を表す言葉です。具体的に二百年間もつという意味ではなく、家を長持ちさせるという目的を示しています。二〇〇六年につくられた住生活基本法に基づき、資源の無駄使いをやめて、丈夫な家を建て、長く大切に使うことを目指しています。

背景

近年、日本の家屋は寿命が短く、建て替える機会が多いという現状があります。これは、作っては壊すという消費を重視した社会の仕組みを表しており、資源の無駄遣いや環境への負担といった難題を生み出しています。このような流れを変えるとともに、次の世代も安心して暮らせる社会を作るためには、家屋の寿命を長くすることが大切です。200年住宅という考え方は、この問題を解決するための方策として注目を集めています。

従来の家屋は、築後数十年で老朽化が進み、建て替えが必要となる場合が多く見られました。これは、建物の構造や材料、施工方法などに起因する問題に加えて、住まい手の維持管理意識の低さなども影響していると考えられます。結果として、多大な費用と資源を消費する建て替えが繰り返され、環境負荷の増大につながっています。

200年住宅は、このような現状を打破し、家屋を世代を超えて長く住み継いでいくことを目指す考え方です。丈夫な構造や長持ちする材料を使用することはもちろん、定期的な点検や修繕を適切に行うことで、建物の寿命を大幅に延ばすことが可能になります。さらに、家族構成や生活様式の変化に対応できる柔軟な間取り設計を取り入れることで、住みやすさを維持しながら長く住み続けることができます。

200年住宅の実現は、環境保護の観点からも大きな意義を持ちます。建て替えによる廃材の発生を抑制し、資源の有効活用を促進することにつながります。また、エネルギー効率の高い家屋を実現することで、光熱費の削減にも貢献し、家計への負担軽減にもつながります。

200年住宅という考え方は、単に家屋の寿命を延ばすだけでなく、より良い住まい環境を未来に残していくための、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組みと言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 現状 | 日本の家屋の寿命は短く、建て替える機会が多い。資源の無駄遣いや環境への負担といった問題が生じている。 |

| 問題点 | 従来の家屋は、築後数十年で老朽化が進み、建て替えが必要となる。建物の構造や材料、施工方法、住まい手の維持管理意識の低さが原因。多大な費用と資源を消費し、環境負荷を増大させている。 |

| 解決策:200年住宅 | 家屋を世代を超えて長く住み継いでいく考え方。丈夫な構造や長持ちする材料を使用、定期的な点検や修繕、家族構成や生活様式の変化に対応できる柔軟な間取り設計。 |

| 200年住宅のメリット | 環境保護:建て替えによる廃材の発生を抑制、資源の有効活用。 エネルギー効率向上:光熱費の削減、家計への負担軽減。 |

| 結論 | 200年住宅は、より良い住まい環境を未来に残していくための、持続可能な社会の実現に向けた重要な取り組み。 |

概要

家は、人生で最も大きな買い物の一つと言われています。だからこそ、建てた後も長く快適に住み続けられる家であることが大切です。「二百年の家」とは、文字通り二百年間住み続けられる家を示す言葉ではなく、家を長く大切に使い続けようという考え方を分かりやすく表現したものです。

この考え方は、二〇〇六年に定められた住まいに関する基本的な法律に基づいています。この法律では、家の寿命を延ばすことを目指しており、「二百年の家」という言葉はその象徴となっています。家を長持ちさせるためには、丈夫な材料を使うこと、そして定期的に手入れを行うことが重要です。

丈夫な材料を使うことで、家の骨組みがしっかりとし、風雨や地震などの災害にも耐えられるようになります。また、定期的な手入れを行うことで、家の傷みや不具合を早期に発見し、修繕することができます。屋根の点検や外壁の塗り替え、水回りの整備など、こまめな手入れが家の寿命を延ばすことに繋がります。

家は、建てて終わりではありません。むしろ、建ててからが家の本当の始まりです。住み始めてからも、家の状態に気を配り、必要に応じて修繕や改修を行うことで、快適な住まいを長く維持することができます。家族構成の変化やライフスタイルの変化に合わせて、間取りを変更したり、設備を更新したりすることも、長く住み続けるための工夫です。

「二百年の家」という考え方は、家を建てた人が、次の世代、さらにその次の世代へと、大切な住まいを引き継いでいくことを目指しています。それは、単に建物を残すだけでなく、家族の歴史や思い出も一緒に受け継いでいくことを意味します。家は、家族の暮らしの基盤であり、大切な財産です。だからこそ、家を大切に使い続け、次の世代へと繋いでいくことが重要なのです。

目的

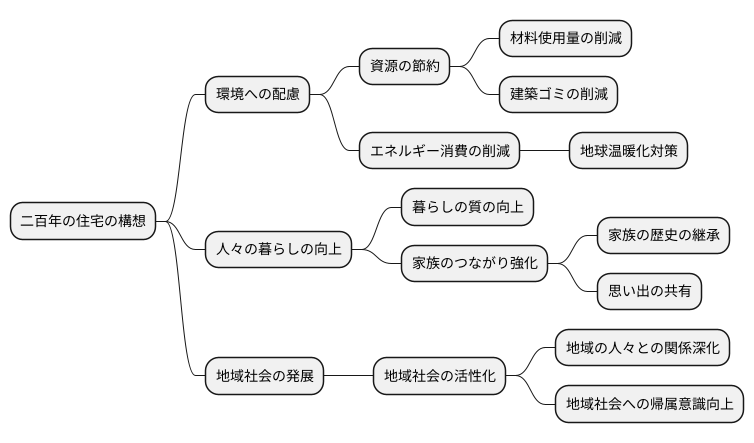

二百年の住宅という構想は、ただ住まいの寿命を延ばすことだけを目的としたものではありません。住まいをより長く使えるようにすることで、資源を大切に使い、周りの自然環境への負担を軽くし、そこに住む人たちの暮らしの質を高めるなど、様々な良い効果が期待されています。

まず、住宅を長持ちさせることで、新しい家を建てる時に必要な木材やコンクリートなどの材料の使用量を抑えられます。そうすれば、建築で出るごみの量も減らすことができます。また、新しく家を建てるよりも、古い家を長く使う方が、使うエネルギーの量が少なくて済むので、地球の温暖化対策にもなります。

さらに、世代を超えて住み継ぐことができる家は、家族のつながりをより強くし、地域社会を活気づけることにもつながると考えられています。たとえば、おじいちゃんおばあちゃんから親、そして子供へと受け継がれていく家は、家族の歴史を刻み、家族の思い出を共有する大切な場所となります。また、長く住み続けることで地域の人々との関係も深まり、地域社会の一員としての意識も高まります。

このように、二百年の住宅という構想は、環境への配慮と、人々の暮らしの向上、そして地域社会の発展といった、様々な視点から見て、持続可能な社会を作るための重要な取り組みと言えるでしょう。

具体的な対策

住まいを二百年間維持するためには、建物を計画する段階から実際に建てる作業、そして建てた後の手入れに至るまで、様々な工夫が必要です。

まず、建物を計画する段階では、長い間使える丈夫さや地震に耐える強さ、そして家族構成の変化に対応できる柔軟な設計が重要です。建物の骨組みや材料を吟味し、将来の増改築や模様替えにも対応できるような設計にすることで、二百年間住み続けられる家が実現します。

次に、実際に建てる段階では、質の高い材料を選び、正しい工法で丁寧に建てることが大切です。腕の確かな職人を選び、しっかりとした施工を行うことで、建物の耐久性を高めることができます。基礎や柱、壁などの構造部分に丈夫な材料を使い、隙間風が入らないように気密性を高めることも、建物の寿命を延ばすために重要です。

さらに、建てた後も定期的な点検や修理などの手入れを怠らないことが、二百年間住み続けるために不可欠です。屋根や外壁のひび割れ、雨漏りの有無などを定期的に確認し、必要に応じて補修することで、建物の劣化を防ぐことができます。また、設備機器の点検や交換も忘れずに行い、快適な住環境を維持しましょう。

最後に、家族が増えたり、子供が独立したりと、家族構成や暮らし方は時とともに変化します。住まいも、そうした変化に対応できる柔軟性が必要です。間仕切りを簡単に変えられたり、部屋の用途を柔軟に変更できたりするような設計にしておくことで、その時々の家族のニーズに合わせた住まいを実現できます。将来の生活の変化を見据えて、可変性のある家づくりを心掛けましょう。

| 段階 | 工夫 |

|---|---|

| 計画 |

|

| 建築 |

|

| 維持管理 |

|

| 将来の対応 |

|

今後の展望

これからの住まいは、二百年の時を超えて住み継がれる家、それが二百年住宅です。これは、単なる長持ちする家を作るというだけでなく、次の世代、さらにその次の世代へと、安心して暮らせる社会を築くための、大切な一歩です。

技術の進歩は日進月歩であり、社会のあり方も変化し続けています。二百年住宅という考え方についても、時代の流れと共に変化していくでしょう。例えば、家の中の機器を情報技術でつなぎ、暮らしを便利にする仕組みや、太陽光や風力などの自然の力を使ったエネルギーを住宅に取り入れるなど、新しい技術や工夫を取り入れることで、より暮らしやすく、環境にも優しい住宅を実現できるはずです。

二百年住宅の実現には、地域全体で協力し合うことが大切です。行政による支援策や、企業による技術開発、そして住民一人ひとりの意識改革、これらが三位一体となって初めて、持続可能な住まいづくりが可能になります。

具体的には、地域ぐるみでの住宅点検システムの構築や、古くなった住宅を改修するための補助金制度の拡充などが考えられます。また、住民同士が情報を共有し、助け合える仕組みづくりも重要です。

二百年住宅は、家を建てる人、住まう人、そして地域社会全体にとって、大きな利益をもたらします。世代を超えて住み継がれる家は、家族の絆を深め、地域の活性化にも繋がります。また、建物の長寿命化は、資源の節約、環境負荷の軽減にも大きく貢献します。未来の子どもたちのために、今、私たちが二百年住宅に取り組むことは、持続可能な社会の実現に向けて、大きな責任を担っていると言えるでしょう。

| 二百年住宅のポイント | 詳細 |

|---|---|

| 概要 | 世代を超えて住み継がれる家。安心して暮らせる社会を築くための第一歩。 |

| 技術革新 | 情報技術や自然エネルギーを活用し、より暮らしやすく環境に優しい住宅を実現。 |

| 地域連携の重要性 | 行政、企業、住民が三位一体で持続可能な住まいづくりに取り組む。 |

| 具体的な取り組み | 住宅点検システムの構築、住宅改修補助金制度の拡充、住民同士の情報共有と助け合い。 |

| メリット | 家族の絆強化、地域活性化、資源節約、環境負荷軽減。 |

| 未来への責任 | 持続可能な社会の実現に向けて、二百年住宅に取り組む責任がある。 |

私たちができること

家は、人生で最も大きな買い物の一つと言われます。そして、家はただ商品として消費するものではなく、家族の思い出が積み重なり、人生を共に過ごす大切な場所です。私たちは、家を「消費するもの」から「大切に使い続けるもの」へと、考え方を大きく転換する必要があります。 200年住宅を実現するためには、住む人一人ひとりの意識改革と、日々の行動が欠かせません。

まず、住まいを長持ちさせるためには、毎日の掃除を欠かさず行うことが重要です。こまめに掃除をすることで、家の劣化を早期に発見することに繋がります。また、定期的な点検も大切です。屋根や外壁、配管など、普段は見えない部分に不具合がないか、専門家に見てもらうことで、大きな修繕費用がかかる前に対応できます。そして、不具合が見つかった場合は、すぐに修理することが大切です。小さな傷や不具合を放置すると、やがて大きな問題へと発展し、住宅の寿命を縮める原因になります。 早めの対応が、結果的に住宅を長持ちさせる秘訣です。

さらに、家を新築する際には、長期的な視点を持つことが重要です。高い断熱性や気密性を備えた、省エネルギー性能の高い家を選ぶことで、光熱費の節約になり、環境にも優しくなります。また、将来のリフォームやメンテナンスを考慮した設計にすることも大切です。将来、家族構成の変化やライフスタイルの変化に合わせて、間取りを簡単に変更できるような設計にしておけば、長く快適に住み続けることができます。

加えて、地域社会との繋がりも大切です。地域で行われる、持続可能な住まいづくりに関する情報交換会やセミナーに参加することで、最新の知識や技術を学ぶことができます。また、周りの人と意見交換をすることで、新たな気づきを得たり、地域全体で長く住み続けられる街づくりに貢献することができます。家を大切に使い続けるためには、地域社会全体で協力し、知恵を共有していくことが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 日々のメンテナンス | 毎日の掃除を欠かさず行い、家の劣化を早期に発見する。定期的な点検(屋根、外壁、配管など)を行い、大きな修繕費用がかかる前に対応する。小さな傷や不具合を放置せず、すぐに修理を行う。 |

| 新築時の考慮事項 | 高い断熱性や気密性を備えた、省エネルギー性能の高い家を選ぶ。将来のリフォームやメンテナンスを考慮した設計にする(家族構成やライフスタイルの変化に対応できる間取り)。 |

| 地域社会との連携 | 持続可能な住まいづくりに関する情報交換会やセミナーに参加し、最新の知識や技術を学ぶ。周りの人と意見交換を行い、新たな気づきを得る。地域全体で長く住み続けられる街づくりに貢献する。 |