開発許可の基礎知識

不動産の疑問

先生、「開発許可」ってよく聞くんですけど、何のことか教えてください。

不動産アドバイザー

はい。「開発許可」とは、簡単に言うと、都市計画に基づいて、ある程度の規模以上の土地の利用や建物の建築を行う際に、都道府県知事から許可を得なければならない制度のことです。許可を得ずに開発行為を行うことはできません。

不動産の疑問

なるほど。どんな時に必要になるんですか?

不動産アドバイザー

例えば、ある程度の面積以上の土地を住宅地や商業施設にする場合などですね。市街化区域内での開発で、規模が大きいと許可が必要になります。これは、無秩序な開発を防ぎ、良好なまちづくりを進めるために大切な制度です。

開発許可とは。

「土地や建物」と「建物を建てること」に関する言葉である『開発許可』について説明します。開発許可とは、街づくりの計画に関する法律に基づいた制度で、街の中である程度の大きさ以上の土地の利用や建物の建設を行う際に、必要な許可のことです。事業を行う人には、都道府県知事の開発許可が義務付けられています。街づくりの計画が定められている区域内、もしくは計画に準ずる区域内で土地の利用や建物の建設を行う場合は、国土交通省が決めた手続きに従って、事前に都道府県知事の許可を得なければいけないと法律で決まっています。

開発許可とは

開発許可とは、都市計画法という法律に基づいた制度で、一定規模以上の土地開発を行う際に、都道府県知事の許可を事前に得る必要があるというものです。無秩序な開発を抑制し、良好な都市環境を整備することを目的としています。

例えば、多くの人が住むための住宅地や、お店が集まる商業施設、製品を作る工場など、規模の大きな建物を建てる際には、この開発許可が必要になります。また、土地の形質を変えるような大規模な造成工事なども該当します。許可を受けるためには、どのような開発を行うのか、周辺の環境にどのような影響があるのかなどを詳しく調べ、書類にまとめて都道府県に提出する必要があります。提出された書類は、都道府県によって厳密に審査されます。

審査では、周辺の自然環境や景観への影響、近隣住民の生活環境への影響、災害発生の危険性など、様々な観点から総合的に判断されます。もし、周辺環境への影響が大きいと判断された場合は、許可が下りないこともありますし、計画の一部変更を求められることもあります。つまり、開発許可を得ることは、開発事業を始める上で非常に重要な手続きと言えるでしょう。

もし許可を得ずに開発行為を行ってしまうと、法律違反となり、罰則が科せられる可能性があります。工事の中止命令が出されることもあります。開発許可が必要かどうかは、開発行為の内容や規模、場所などによって変わるため、開発を始める前に、必ず都道府県の担当部署に相談し、確認することが重要です。事前の確認によって、後々のトラブルを避けることができますし、スムーズな開発を進めることができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 都市計画法に基づき、一定規模以上の土地開発を行う際に都道府県知事の許可が必要な制度 |

| 目的 | 無秩序な開発を抑制し、良好な都市環境を整備 |

| 対象 | 住宅地、商業施設、工場、大規模造成工事など |

| 許可要件 | 開発内容、周辺環境への影響などを調査し、書類を都道府県に提出 |

| 審査基準 | 周辺の自然環境、景観、近隣住民の生活環境、災害発生の危険性など |

| 無許可開発の罰則 | 法律違反となり、罰則や工事中止命令の可能性あり |

| 開発前の確認 | 都道府県の担当部署に相談・確認が必要 |

許可が必要な規模

建物を建てる、あるいは土地の形を変えるといった開発行為を行う際、規模によっては許可が必要となります。この許可が必要となる規模は、都市計画法施行令という法律で定められています。この法律では、敷地の広さや建物の大きさによって許可の要否が判断されます。

敷地の広さについて見てみると、一般的には一千平方メートル以上の場合、許可が必要となります。これは、およそ三百坪に相当します。また、建物の大きさについては、延べ面積で判断されます。延べ面積とは、各階の床面積を合計したもので、こちらも一般的には一千平方メートル以上で許可が必要となります。例えば、三階建ての建物で、各階の床面積が三百三十三平方メートルを超える場合は、許可が必要となるわけです。

ただし、これらの数値はあくまでも一般的な基準であり、地域によって異なる場合があります。例えば、市街化を抑制する地域に指定されている「市街化調整区域」などでは、より小さな規模の開発でも許可が必要となる場合があります。また、開発の種類によっても基準が異なります。例えば、土や石を採取する場合は、採取面積が五百平方メートル(およそ百五十坪)以上で許可が必要となります。

開発行為を行う際は、規模の大小に関わらず、必ず管轄の都道府県に確認し、必要な手続きを踏むことが重要です。規模が小さくても、許可が必要なケースもありますので、注意が必要です。都市計画法施行令や関連法規をよく確認し、不明な点があれば専門家に相談することをお勧めします。適切な手続きを踏まなければ、法律違反となる可能性があります。開発行為を始める前に、しっかりと確認を行い、法令を遵守した上で計画を進めることが大切です。

| 項目 | 基準 | 備考 |

|---|---|---|

| 敷地の広さ | 1000平方メートル以上 (約300坪) | 市街化調整区域などでは、より小規模でも許可が必要な場合あり |

| 建物の大きさ (延べ面積) | 1000平方メートル以上 | 3階建ての場合、各階333平方メートル超で許可が必要 |

| 土石採取 | 500平方メートル以上 (約150坪) |

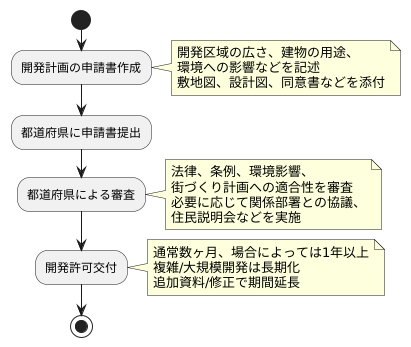

手続きの流れ

開発許可を受けるには、いくつかの段階を踏む必要があります。まず、開発区域の広さや開発によって建物をどのように使うか、周りの環境への影響などを細かく書いた申請書を作ることから始めます。この申請書には、敷地図や設計図、近隣住民の同意書など、様々な書類を添付する必要があります。必要な書類は開発の内容や規模によって変わるため、事前に確認することが大切です。

申請書と必要な書類が揃ったら、都道府県に提出します。提出された申請書は、都道府県の担当者によって開発の内容が法律や条例に合っているか、周りの環境に悪い影響を与えないか、街づくりの計画に合っているかなど、様々な観点から審査されます。審査の過程では、必要に応じて関係する他の部署、例えば道路管理の部署や水道局などと話し合いをしたり、近隣住民に説明会を開いたりすることもあります。

都道府県による審査を通過すると、開発許可が交付されます。許可が下りるまでの期間は、通常であれば数ヶ月程度ですが、開発の内容によっては一年以上かかる場合もあります。複雑な開発や大規模な開発の場合、審査に時間がかかる傾向があります。また、審査の途中で追加の資料提出や修正を求められることもあり、その場合も許可取得までにかかる期間が延びることがあります。

開発許可の手続きは複雑で、法律や条例などの専門的な知識が必要になる場面が多いため、手続きに慣れていない場合は、行政書士や土地家屋調査士などの専門家に相談するのが良いでしょう。専門家は、必要な書類の作成や関係機関とのやり取りなどを代行してくれるだけでなく、手続きをスムーズに進めるための助言もしてくれます。事前の準備をしっかり行い、関係機関と密に連絡を取り合うことで、開発許可をスムーズに取得することができます。

都市計画との関係

街づくりを進める上で、開発許可制度は欠かせません。この制度は、都市計画法という法律に基づいて運用されており、街づくりの計画と深い関わりがあります。都市計画とは、街の将来の姿を描き、その実現に向けて土地の使い方や道路、公園などの公共施設の整備を定めるものです。

開発許可は、個々の開発行為、例えば建物を建てる、土地の形質を変えるといった行為が、都市計画に合致しているかを確認する役割を担っています。言い換えれば、都市計画で決められた土地利用のルールや公共施設の整備計画に反する開発行為は、許可されないということです。例えば、住宅地として指定された場所に工場を建てることは、原則として認められません。

開発許可を受けるためには、開発行為が都市計画に合致していることを明らかにする必要があります。そのため、開発事業者は、事前に都市計画の内容をしっかりと理解し、開発計画に反映させることが重要です。具体的には、用途地域、容積率、建ぺい率、高さ制限、日影規制といった都市計画のルールを確認し、開発計画がこれらのルールに適合しているかを確認しなければなりません。また、周辺の道路や公園などの公共施設の整備状況についても確認し、開発計画が周辺環境に与える影響を考慮する必要があります。

開発許可は、都市計画を実現するための重要な手段の一つです。都市計画で定められた土地利用や公共施設の整備が、個々の開発行為を通じて実現されることで、街全体の秩序と調和が保たれ、住みやすい街づくりが可能となります。都市の健全な発展に欠かせない制度と言えるでしょう。

許可後の注意点

開発許可は、事業のスタート地点に過ぎません。許可を得た後も、様々な手続きや責任が伴います。許可証を手にした喜びに浸る間もなく、気を引き締めて、許可内容を今一度確認しましょう。許可された通りの規模、高さ、用途で開発を進めることが大切です。もし、計画に変更が必要になった場合は、都道府県に「変更許可申請」を提出しなければなりません。勝手に変更すると、法的な問題に発展する可能性があります。

工事の開始前に、「工事開始届」を提出することも忘れずに行いましょう。これは、工事を始めることを正式に知らせる手続きです。工事が始まったら、騒音、振動、粉じん、交通渋滞など、周辺の環境への影響に最大限配慮しなければなりません。近隣住民の方々への説明や理解を得るための努力も必要です。適切な工事管理を行い、トラブルを未然に防ぐことが重要です。

工事が完了したら、役所に「完了検査」を申請します。検査に合格すると「検査済証」が交付されます。これは、工事が許可内容通りに完成したことを証明する重要な書類です。そして、開発によって新たに作られた道路や公園などの公共施設は、開発事業者が管理する責任を負います。これらの施設を適切に維持管理していく必要があります。

開発許可を得たからといって、開発に伴うすべての責任から解放されるわけではありません。地域社会の一員として、周辺住民との良好な関係を維持し、積極的に地域貢献に取り組む姿勢が求められます。開発事業者は、最後まで責任を持って事業を進めていく必要があります。

| 開発段階 | 必要な手続き・責任 | 詳細 |

|---|---|---|

| 許可取得後 | 許可内容の確認 | 規模、高さ、用途の確認。変更時は変更許可申請が必要。 |

| 工事開始前 | 工事開始届の提出 | 工事を始めることを正式に知らせる手続き。 |

| 工事中 | 周辺環境への配慮 | 騒音、振動、粉じん、交通渋滞への配慮、近隣住民への説明と理解が必要。 |

| 工事完了後 | 完了検査の申請、検査済証の受領 | 工事が許可内容通りに完成したことを証明する書類。 |

| 公共施設の管理 | 開発によって新たに作られた道路や公園などの公共施設の維持管理 | 開発事業者の責任において適切に管理する。 |

| 開発完了後 | 地域社会への貢献 | 周辺住民との良好な関係維持、地域貢献への積極的な取り組み。 |