開発指導要綱:街づくりの指針

不動産の疑問

先生、「開発指導要綱」ってよく聞くんですけど、どんなものか教えてください。

不動産アドバイザー

簡単に言うと、大きな土地を開発するときに、町がきれいに整備されるように、それぞれの自治体が決めたルールブックのようなものだよ。建物のことだけでなく、道路や公園などのことも書いてあるんだ。

不動産の疑問

たとえば、どんなルールがあるんですか?

不動産アドバイザー

例えば、建物の高さの制限や、緑をどれくらい植えるか、あるいは、駐車場をどれくらい作るかなど、たくさんのルールがあるんだよ。そうすることで、周りの環境を壊したり、急に人が増えすぎて困ったりすることを防ぐことができるんだ。

開発指導要綱とは。

土地や建物を扱う分野で、『開発指導要綱』という決まりがあります。これは、ある程度の広さの土地を開発する業者さんなどに、地方の役所が決めた開発のルールのことです。建物の規制だけでなく、道路や駐車場の作り方、公園や保育園、学校などの公共の施設の整備についても、ルールが決められています。これは、バラバラな開発によって環境が悪くなったり、急に人が増えて公共の施設が足りなくなったりすることを防ぐためです。それぞれの自治体で、はっきりとした文章でルールが示されています。

開発指導要綱とは

開発指導要綱とは、街の健全な発展と無秩序な開発行為の抑制を目指すために、各地方公共団体が独自に定めたルールです。これは、一定規模以上の土地開発を行う事業者に対し、細かな基準を提示することで、調和のとれた街づくりを推進するためのものです。

具体的には、建物の高さや配置、建ぺい率、容積率といった建築物の形態に関する基準が定められています。例えば、周辺の景観との調和を図るため、建物の高さに制限を設けたり、日当たりや風通しを確保するために、建物の配置に一定のルールを設けたりします。また、道路や駐車場、駐輪場といった、開発に伴う周辺環境への影響を軽減するための基準も含まれています。例えば、一定規模以上の開発を行う場合は、周辺道路の拡幅や歩道整備を求めたり、十分な駐車スペースの確保を求めたりすることで、交通渋滞や騒音の発生を抑え、安全な通行を確保します。

さらに、公園や緑地、学校や保育所といった公共施設の整備に関する基準も定められています。開発によって人口が増加した場合にも、地域住民が快適に暮らせるよう、必要な公共施設の整備を促すことで、良好な生活環境の維持に貢献します。

この要綱は、地域社会の将来を見据え、急激な人口増加や環境悪化といった問題を事前に防ぐ役割を担っています。また、地域ごとの特性に配慮した柔軟な運用がなされることで、それぞれの街の個性を尊重しながら、持続可能な発展を後押しします。つまり、開発指導要綱は、現在暮らす人々の生活環境を守り、未来の世代へ良好な環境を引き継ぐための大切な指針と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 街の健全な発展と無秩序な開発行為の抑制

|

| 対象 | 一定規模以上の土地開発を行う事業者 |

| 基準 |

|

| その他 | 地域ごとの特性に配慮した柔軟な運用

|

街並みを整える役割

街並みは、そこに住まう人々の生活の質に大きく関わります。心地よい景観は、日々の暮らしに潤いを与え、地域への愛着を育みます。無秩序な開発は、景観を損ない、地域の特性を奪い、ひいては生活の質を低下させる可能性があります。そうした事態を防ぎ、良好な景観を保全するために重要な役割を果たすのが開発指導要綱です。

開発指導要綱は、建物の高さやデザイン、色彩など、様々な側面から開発行為を指導するものです。例えば、高層建築物の建設によって日照や通風が悪化するのを防ぐために、建物の高さ制限を設けることがあります。また、周囲の建物との調和を図るために、外壁の色や材質、建物のデザインに関する規定を設ける場合もあります。これらの規定により、統一感のある美しい街並みを維持することが可能になります。

さらに、開発指導要綱は、地域の伝統的な建築様式や文化を尊重した開発を促進する役割も担っています。古くから地域に根付いている建築様式を取り入れることで、街に独特の風格が生まれ、歴史や文化を感じさせる魅力的な街並みを生み出すことができます。これは、観光客誘致や地域活性化にも繋がる重要な要素となります。

開発指導要綱は、開発事業者にとって、地域社会との調和を図りながら開発を進めるための指針となるものです。同時に、地域住民にとっても、良好な景観を守り、生活の質を向上させるための拠り所となります。開発指導要綱は、開発事業者と地域住民双方にとって、より良い街づくりを実現するための大切な羅針盤と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 良好な景観の保全、生活の質の向上、地域への愛着の醸成 |

| 対象 | 建物の高さ、デザイン、色彩など、様々な開発行為 |

| 具体例 | 高さ制限、外壁の色や材質、デザインに関する規定、伝統的な建築様式 |

| 効果 | 統一感のある美しい街並み、地域の特性を活かした街並み、観光客誘致、地域活性化 |

| 役割 | 開発事業者にとっては地域社会との調和を図るための指針、地域住民にとっては良好な景観と生活の質を守るための拠り所 |

環境を守るための配慮

開発行為は、私たちの暮らしを豊かにする一方で、周囲の自然環境に少なからず影響を与えます。そこで、開発による環境への負担をできる限り小さくし、将来の世代へ美しい自然環境を引き継ぐため、開発指導要綱において環境保全に関する様々な規定が設けられています。

まず、緑豊かな環境を守るため、緑地の保全や新たに植栽を行う際の基準が定められています。緑地は、二酸化炭素を吸収し、地球温暖化の抑制に貢献するだけでなく、地域の小気候の調整や生物多様性の保全にも重要な役割を果たします。また、緑は人々の心に安らぎを与え、快適な生活環境の形成にも繋がります。開発指導要綱は、これらの緑の持つ多様な機能を維持、向上させることを目指しています。

次に、集中豪雨による浸水被害を防ぐため、雨水の浸透対策と排水設備の整備が求められています。近年、都市化の進展に伴い、地面がアスファルトやコンクリートで覆われ、雨水が地中に浸透しにくくなっています。そのため、大雨が降ると、雨水が一気に河川や下水道に流れ込み、水害の発生リスクが高まります。開発指導要綱では、雨水を地中に浸透させるための施設の設置や、適切な排水設備の整備を義務付けることで、浸水被害の軽減を図っています。

さらに、地球温暖化対策として、省エネルギー性能の高い建物の建設も推進されています。断熱性能を高めたり、太陽光発電設備などを導入することで、建物のエネルギー消費量を削減し、二酸化炭素の排出量を抑えることができます。開発指導要綱は、持続可能な社会の実現に向けて、環境負荷の少ない開発を促進するための重要な役割を担っていると言えるでしょう。

このように、開発指導要綱は、開発と環境保全の調和を目指し、様々な側面から環境への配慮を促しています。私たちも、この要綱の趣旨を理解し、環境を守る意識を持って行動することが大切です。

| 環境保全の観点 | 開発指導要綱の規定 | 目的/効果 |

|---|---|---|

| 緑地の保全 | 緑地の保全や新たに植栽を行う際の基準 | 二酸化炭素吸収、地球温暖化抑制、小気候調整、生物多様性保全、快適な生活環境形成 |

| 浸水被害防止 | 雨水の浸透対策と排水設備の整備 | 雨水の地中浸透促進、適切な排水設備整備による浸水被害軽減 |

| 地球温暖化対策 | 省エネルギー性能の高い建物の建設推進 | 断熱性能向上、太陽光発電設備導入によるエネルギー消費量削減、二酸化炭素排出量抑制 |

安全な暮らしを守る

安全な暮らしは、誰もが願う大切なものです。それを実現するために、開発指導要綱は重要な役割を担っています。この要綱は、街づくりにおける様々な基準を定めることで、安全な地域社会の形成に貢献しています。

まず、交通安全の面を見てみましょう。開発指導要綱では、道路や歩道の幅、交通安全施設の設置基準などが細かく定められています。例えば、道路幅を広く確保することで、自動車同士のすれ違いがスムーズになり、事故の危険性を減らすことができます。また、歩道も十分な幅を確保することで、歩行者と自動車の接触事故を防ぐことができます。さらに、信号機や横断歩道などの交通安全施設を適切に設置することで、より安全な通行が可能になります。これらの基準を守ることで、地域住民、特に子供やお年寄りの安全を守ることができます。

次に、災害への備えについて考えてみましょう。開発指導要綱は、災害時の避難経路の確保や防災施設の整備についても規定しています。例えば、避難経路を明確に指定し、必要な幅員を確保することで、災害時に迅速かつ安全に避難することができます。また、公園や広場などの公共空間を防災拠点として整備することで、災害発生時の対応力を高めることができます。さらに、建物の耐震基準についても定めることで、地震などによる被害を最小限に抑えることができます。

最後に、防犯の観点も重要です。開発指導要綱では、街灯の設置や建物の配置などを工夫することで、犯罪の発生を抑止する効果も期待できます。例えば、街灯を適切に設置することで、夜間の視認性を高め、犯罪が起こりにくい環境を作ることができます。また、建物の配置を工夫することで、死角を減らし、犯罪者が隠れにくい街並みを形成することができます。これらの対策によって、地域住民が安心して暮らせる防犯性の高い環境を実現することができます。

このように、開発指導要綱は、交通安全、災害対策、防犯対策など、様々な面から地域住民の安全な暮らしを守るための重要な指針となっています。安心して暮らせる街づくりのためには、この要綱を遵守し、地域社会全体で安全意識を高めていくことが不可欠です。

| 観点 | 開発指導要綱の内容 | 効果 |

|---|---|---|

| 交通安全 |

|

|

| 災害への備え |

|

|

| 防犯 |

|

|

地域社会との調和

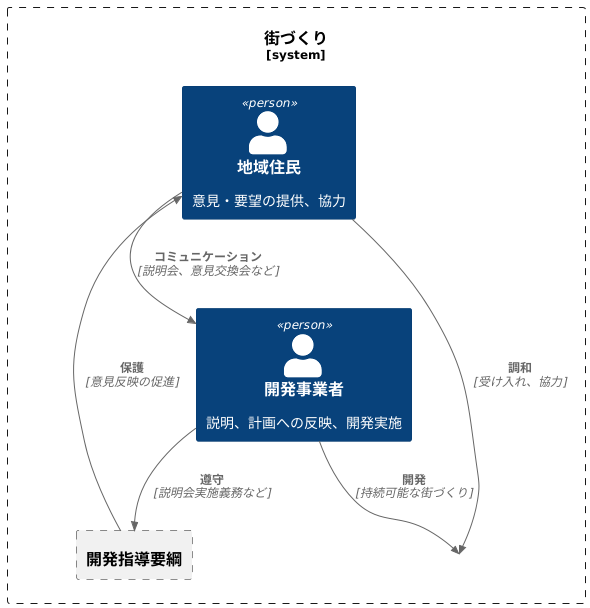

地域社会との調和は、街づくりにおいて極めて重要です。開発事業を進める上で、地域住民との良好な関係を築き、共に発展していく姿勢が求められます。この良好な関係構築のために、開発指導要綱は重要な役割を担っています。

開発指導要綱は、開発事業者に対して、地域住民への説明会や意見交換会の実施を義務付けています。これにより、開発計画の内容を地域住民に丁寧に説明し、理解と協力を得ながら事業を進めることができます。説明会や意見交換会では、地域住民からの質問や意見に真摯に耳を傾け、可能な限り開発計画に反映させる努力が重要です。例えば、建物の高さやデザイン、周辺環境への影響など、地域住民の関心の高い事項について、十分な説明を行い、納得を得られるまで話し合いを重ねることが大切です。

地域住民の意見や要望を開発計画に反映させることは、地域に受け入れられる開発を実現するために不可欠です。地域住民の声を無視した開発は、地域社会との摩擦を生み、将来的なトラブルに発展する可能性があります。一方、地域住民と協力して進める開発は、地域社会に新たな活力を生み出し、より良い街づくりにつながります。例えば、地域住民の要望を取り入れ、公園や緑地を整備することで、地域の憩いの場を創出することができます。また、高齢者や障害者への配慮を設計に反映させることで、誰もが暮らしやすい街づくりを進めることができます。

開発指導要綱は、開発事業者と地域住民が共に協力し、より良い街づくりを進めるための架け橋となります。開発事業者は、地域住民との良好なコミュニケーションを図り、地域社会全体の利益につながる開発を目指していく必要があります。地域住民もまた、開発事業者との建設的な対話を重ね、地域社会の発展に貢献していくことが重要です。

良好なコミュニケーションを土台とした、地域社会との調和は、持続可能な街づくりを実現するための重要な鍵となります。