引き戸の安全を守る鎌錠

不動産の疑問

先生、「鎌錠」って、どんな錠前ですか? 引き戸によく使われるって聞いたんですけど…

不動産アドバイザー

そうだね。「鎌錠」は、引き戸によく使われる錠前で、鍵の部分が鎌のような形をしているんだよ。その鎌の形をした部分を回して、戸枠に引っかけることで、戸が外れないようにするんだ。

不動産の疑問

なるほど。鎌の形をした部分を回して引っかけるんですね。普通の鍵とは違うんですか?

不動産アドバイザー

そうだよ。普通の鍵は、鍵穴に鍵を差し込んで回すことで開け閉めするけど、「鎌錠」は、鎌の形をした部分を直接回して、戸枠に引っかけることで開け閉めするんだ。だから、鍵穴がないんだよ。

鎌錠とは。

『かまじょう』とは、引き戸によく使われている鍵のことです。 戸の縁にある鎌の形をした金具の先を回して、戸枠に引っ掛けて鍵をかけます。 かまじょうという名前は、鍵の大切な部分が鎌の形をしていることから来ています。

鎌錠とは

引戸に取り付ける錠前、鎌錠は、その名の通り、鎌に似た形の留め金具が特徴です。この留め金具は、錠本体の中で回転するようになっており、鍵を回すとこの留め金具が回転し、戸枠に設けられた受け金にしっかりと噛み合います。これにより、戸が固定され、開かなくなる仕組みです。

鎌錠は、古くから日本の家屋で広く使われてきました。木製の引戸との相性が良く、簡素な構造ながらも確実な施錠機能が求められる場所で重宝されてきました。現代の住宅でも、その信頼性と使いやすさから、和室だけでなく、リビングや寝室など様々な部屋の引戸で活躍しています。

鎌錠の大きな利点は、そのシンプルな構造にあります。複雑な部品が少ないため、壊れにくく、長持ちします。また、取り付けも比較的簡単で、専門業者でなくても容易に取り付けることができます。そのため、費用を抑えることができるという点も魅力です。

鎌錠は、防犯対策としても有効です。外部からの侵入を防ぐだけでなく、小さなお子さんやペットが勝手に部屋に入ったり出たりするのを防ぐのにも役立ちます。例えば、勝手口に取り付けることで、お子さんが一人で外に出てしまう危険を減らすことができます。また、寝室の引戸に取り付けることで、就寝中の防犯対策としても機能します。

鎌錠は、素材やデザインも様々です。真鍮や鉄、ステンレスなど様々な金属で作られており、家の雰囲気に合わせて選ぶことができます。また、装飾が施されたものもあり、和風の家屋だけでなく、洋風の家屋にも合わせやすいものが見つかります。シンプルなものから装飾性の高いものまで、様々な種類があるため、家のデザインや好みに合わせて最適な鎌錠を選ぶことができます。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 形状 | 鎌に似た形の留め金具 |

| 仕組み | 鍵を回すと留め金具が回転し、戸枠の受け金に噛み合う |

| 歴史 | 古くから日本の家屋で使用 |

| 使用場所 | 和室、リビング、寝室など様々な部屋の引戸 |

| 利点 | シンプルな構造、壊れにくい、長持ち、取り付け簡単、費用を抑えることができる |

| 防犯対策 | 外部からの侵入防止、子供やペットのいたずら防止 |

| 素材・デザイン | 真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属、装飾が施されたものもあり |

鎌錠の仕組み

鎌錠は、その名の通り、鎌のような形をした金属の部品(鎌)が扉の開閉を制御する錠です。仕組みは大変に簡素で、誰でも容易に理解できます。

まず、扉に設置された錠前に、つまみあるいは鍵が取り付けられています。このつまみか鍵を回すと、錠前内部にある鎌状の部品が回転運動を始めます。この回転運動こそが、鎌錠の核心をなす仕組みです。

鎌が回転すると、その先端が戸枠に設けられた受け座という穴に滑り込みます。鎌の先端が受け座にしっかりと嵌め込まれることで、扉は固定され、外からは容易に開けることができなくなります。これが施錠の状態です。

反対に、つまみか鍵を逆方向に回すと、鎌は回転して受け座から外れます。鎌の先端が受け座から抜け出すことで、扉は自由に開閉できるようになります。これが解錠の状態です。

鎌錠は、この単純な回転運動のみで施錠と解錠を行うため、構造がとても単純です。部品点数が少ないため、複雑な機構の錠前に比べて故障する可能性が低く、長持ちするという利点があります。また、単純な構造であるがゆえに、操作も簡単です。子供からお年寄りまで、誰でも容易に扱えることも大きな魅力です。

近年では、より防犯性の高い錠前が普及していますが、鎌錠はその簡素さと堅牢性から、今もなお、倉庫や物置など様々な場所で活躍しています。特に、開閉の頻度が高い場所では、その手軽さと耐久性が重宝されています。

鎌錠の種類

「鎌錠」とは、扉の端に鉤型の金具を取り付け、枠に設けた穴に差し込んで扉を固定する錠のことです。その形状から「鎌錠」と名付けられており、古くから使われている簡素な錠前の一つです。

鎌錠には様々な種類があり、用途に合わせて選ぶことが大切です。まず、鍵の付いていないものがあります。これは「空錠(からじょう)」とも呼ばれ、主に屋内で使われます。例えば、居間と食堂を仕切る引き戸や、納戸の扉など、プライバシー保護や、不意に扉が開くのを防ぐといった目的で使われます。このタイプの鎌錠は施錠する必要がないため、手軽に開閉できることが利点です。

次に、鍵の付いたもの、いわゆる「本締錠」があります。これは、玄関や勝手口など、外部からの侵入を防ぐ必要がある場所に設置されます。防犯性を高めるために、しっかりとした鍵が取り付けられています。素材も頑丈なものが用いられており、外部からの破壊行為にもある程度耐えられるようになっています。

さらに、自動施錠機能を持つものもあります。これは、扉を閉めると自動的に施錠される仕組みになっています。鍵の閉め忘れを防ぐことができるため、防犯対策として有効です。特に、小さなお子さんや高齢の方がいる家庭では、この機能が役立ちます。また、外出時に慌てていても、確実に施錠できるという安心感があります。

鎌錠を選ぶ際には、設置場所の用途や防犯性などを考慮し、最適なものを選びましょう。それぞれの鎌錠の特徴を理解することで、より安全で快適な住まいを実現できます。

| 種類 | 別名 | 鍵 | 用途 | 目的・効果 |

|---|---|---|---|---|

| 空錠 | からじょう | なし | 屋内(居間と食堂を仕切る引き戸、納戸など) | プライバシー保護、不意の扉開放防止 |

| 本締錠 | – | あり | 玄関、勝手口など | 外部からの侵入防止 |

| 自動施錠鎌錠 | – | あり | – | 鍵の閉め忘れ防止 |

鎌錠の選び方

家の戸に使う、かんぬき型の錠である鎌錠。その選び方を詳しく見ていきましょう。設置場所や用途によって、最適な鎌錠は異なります。まず、家の外に面した引き戸には、防犯性を重視する必要があります。泥棒の侵入を防ぐためには、しっかりとした鍵のついた鎌錠を選ぶことが大切です。複数の鍵穴が付いたものや、特殊な構造でこじ開けにくいものなど、様々な種類がありますので、防犯性能をよく確認しましょう。

一方、家の中の引き戸に使う場合は、防犯性はそれほど重要ではありません。むしろ、使いやすさや見た目を重視して選ぶと良いでしょう。鍵の付いていない、シンプルな鎌錠であれば、開け閉めも簡単です。また、部屋の雰囲気に合わせたデザインのものを選ぶことで、統一感のある空間を演出できます。

小さなお子さんやペットがいる家庭では、安全性にも配慮が必要です。小さなお子さんが誤って鍵をかけて閉じ込められてしまったり、ペットがいたずらして鎌錠を壊してしまったりする可能性があります。そのような事故を防ぐためには、チャイルドロック機能付きの鎌錠を選ぶと安心です。チャイルドロック機能があれば、小さなお子さんでも簡単に鍵を開けることができません。

さらに、鎌錠を選ぶ際には、扉の材質や厚さも重要な要素です。木の扉、金属の扉、それぞれの材質に適した鎌錠があります。扉の厚さも、鎌錠のサイズを選ぶ上で重要なポイントです。扉の厚さに合わない鎌錠を選んでしまうと、正しく取り付けられない場合があります。

設置場所の環境も考慮に入れる必要があります。例えば、湿気の多い場所に設置する場合は、さびにくい材質の鎌錠を選ぶ必要があります。また、雨風にさらされる場所に設置する場合は、防水性の高い鎌錠を選ぶ必要があります。

鎌錠選びに迷った場合は、専門業者に相談してみるのも良いでしょう。専門業者は、設置場所や用途、扉の材質などを考慮して、最適な鎌錠を選んでくれます。設置工事も依頼できるので、安心して任せることができます。

| 設置場所 | 重視するポイント | 鎌錠の種類・特徴 |

|---|---|---|

| 家の外に面した引き戸 | 防犯性 | 複数の鍵穴が付いたもの、特殊な構造でこじ開けにくいもの |

| 家の中の引き戸 | 使いやすさ、見た目 | 鍵の付いていないシンプルなもの、部屋の雰囲気に合わせたデザインのもの |

| 小さなお子さんやペットがいる家庭 | 安全性 | チャイルドロック機能付きのもの |

| その他考慮すべき点 | 詳細 |

|---|---|

| 扉の材質・厚さ | 扉の材質に適したもの、扉の厚さに合ったサイズのもの |

| 設置場所の環境 | 湿気の多い場所にはさびにくい材質のもの、雨風にさらされる場所には防水性の高いもの |

鎌錠の取り付け

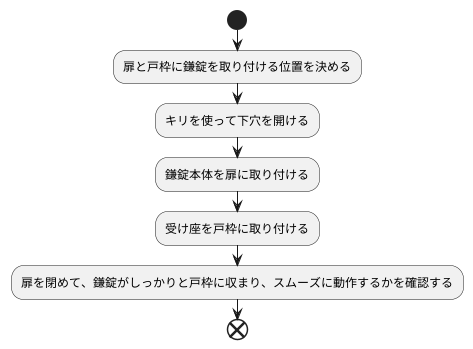

引き戸の開閉を滑らかにし、安全性を高める上で欠かせないのが鎌錠です。鎌錠を取り付ける作業自体は、比較的簡単に行えます。必要な道具は、プラスとマイナスのドライバー、キリ、そして場合によっては木材を削るノミ、墨つぼなどです。作業を始める前に、これらの道具をきちんと揃えておきましょう。

まず、扉と戸枠に鎌錠を取り付ける位置を決めます。この時、扉の上下方向の中央付近に印を付けると、見た目も使い勝手も良くなります。左右の位置は、戸枠の中心に合わせて決めましょう。印を付ける際は、鉛筆や墨つぼを用いると正確に位置決めができます。位置が決まったら、キリを使って下穴を開けます。下穴は、ネジの太さより少し細めに開けるのがコツです。下穴を開けることで、ネジが木材を割ってしまうのを防ぎ、スムーズにネジ締めができます。

次に、鎌錠本体を扉に取り付けます。付属のネジを使って、ドライバーでしっかりと締め付けましょう。ネジの締め付けが甘いと、鎌錠がぐらついてしまい、扉の開閉に支障をきたすだけでなく、防犯上の問題にも繋がります。しっかりと固定されていることを確認することが大切です。

鎌錠本体の取り付けが終わったら、受け座を戸枠に取り付けます。鎌錠が戸枠にスムーズに収まるように、位置を調整しながらネジで固定します。この際も、ネジの締め付け具合に注意しましょう。

最後に、扉を閉めて、鎌錠がしっかりと戸枠に収まり、スムーズに動作するかを確認します。もし、引っかかりや隙間がある場合は、調整が必要です。扉の材質や形状によっては、加工が必要な場合もあります。例えば、古い家屋などで戸枠が歪んでいる場合は、ノミで削って調整する必要があるかもしれません。

これらの手順で鎌錠の取り付けは完了ですが、扉の種類や材質、建物の構造によっては、取り付け方が異なる場合があります。特に、木製以外の扉や、特殊な形状の扉への取り付けは、専門的な知識と技術が必要になります。作業に不安がある場合や、うまくいかない場合は、無理をせずに専門の業者に依頼することをお勧めします。適切に取り付けられた鎌錠は、引き戸の安全性を高め、安心して暮らせる環境を作る上で重要な役割を果たします。

鎌錠の維持管理

住宅の玄関や勝手口などで、古くから使われている鎌錠。頑丈で長持ちする反面、経年劣化による不具合も起こりえます。長く安全に使い続けるためには、日頃のこまめな手入れと定期的な点検が欠かせません。

まず、日常の手入れとしては、錠前本体や周辺のほこりや汚れを乾いた柔らかい布で丁寧に拭き取ることが大切です。特に、屋外に面した場所に設置されている場合は、雨風や砂埃の影響を受けやすいため、汚れが溜まりがちです。こまめに拭き取ることで、美観を保つだけでなく、部品の劣化も防ぐことができます。

次に、可動部分への注油です。鎌錠は、複数の部品が組み合わさって動作する複雑な構造をしています。これらの部品がスムーズに動くように、定期的に潤滑油を注しましょう。注油には、機械油やミシン油など、粘度の低いものが適しています。注油後は、余分な油を拭き取り、周囲を汚さないように注意しましょう。

鍵が回りにくくなった場合は、鍵穴専用の潤滑剤を使用してみましょう。鍵穴に潤滑剤を吹き付け、鍵を何度か抜き差しすることで、動きが滑らかになることがあります。ただし、潤滑剤の種類によっては、錠前を傷める場合があるので、使用する際は説明書をよく読んで、適切なものを選びましょう。

これらの日常的な手入れに加えて、定期的な点検も重要です。錠前の動作に異常がないか、部品に緩みや破損がないかなどを確認しましょう。もし不具合が見つかった場合は、無理に自分で修理しようとせず、専門業者に相談することをお勧めします。

適切な維持管理を行うことで、鎌錠は長持ちし、住まいの安全を守ってくれます。日々のちょっとした心がけで、長く安心して使い続けられるようにしましょう。

| 種類 | 内容 | 目的 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 日常の手入れ | 錠前本体や周辺のほこりや汚れを乾いた柔らかい布で丁寧に拭き取る | 美観を保つ、部品の劣化を防ぐ | 特に屋外に面した場所はこまめに |

| 可動部分への注油 | 錠前の可動部分に機械油やミシン油など、粘度の低い潤滑油を注す | 部品がスムーズに動くようにする | 注油後は、余分な油を拭き取る |

| 鍵穴の注油 | 鍵穴に鍵穴専用の潤滑剤を吹き付け、鍵を何度か抜き差しする | 鍵の動きを滑らかにする | 潤滑剤の種類によっては錠前を傷める場合があるので、説明書をよく読んで適切なものを選ぶ |

| 定期的な点検 | 錠前の動作に異常がないか、部品に緩みや破損がないかなどを確認する | 不具合の早期発見 | 不具合が見つかった場合は、専門業者に相談する |