建築における高さ制限:基礎知識

不動産の疑問

先生、「高さ」の制限って、どんなものがあるんですか?

不動産アドバイザー

そうですね、高さ制限にはいくつか種類があります。例えば、用途地域によって定められたものや、隣の家との距離によって変わるものなどです。 用途地域別でいうと、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域では10メートルや12メートルまでに制限されています。

不動産の疑問

隣の家との距離で変わるっていうのは、どういうことですか?

不動産アドバイザー

それは『隣地斜線制限』と呼ばれるもので、隣の家との境界線からの距離や、決められた傾斜によって、建てられる建物の高さが制限されるのです。 簡単に言うと、隣の家との境界線に近いほど、低く建てなければならないということです。

高さとは。

「土地や建物」と「建物を建てること」についてよく使われる「高さ」という言葉について説明します。「高さ」とは、地面からの垂直方向の長さのことです。建物を建てる際には、この高さに関する決まりについてよく考える必要があります。例えば、主に家が立ち並ぶ地域では、建物の高さは都市計画で決められた10メートルか12メートルまでと決められています。また、隣の土地との境界付近では、境界線に近い側の建物の高さにも制限があります。これは、基準となる高さ、境界線までの距離、そして斜めの角度によって、建物の高さが制限されるようになっています。

高さとは

高さとは、ものの垂直方向の寸法を示す言葉です。 建物を例に挙げると、地面から一番高いところまでの距離を指し、建物の大きさを決める重要な要素の一つです。

建物の高さは、様々な条件によって左右されます。まず、どのような用途で建物を使うのかによって適切な高さが変わってきます。例えば、住まいとして使う建物と、事務所として使う建物では、必要な高さは異なります。また、周りの環境も高さを決める上で重要な要素です。周りの建物とのバランスや、日当たりへの影響などを考慮する必要があります。さらに、法律による制限も無視できません。建築基準法をはじめとする様々な法律によって、建物の高さには制限が設けられています。

例えば、住宅地では、周りの景観を損なわないように、また、日当たりを確保するために、高さ制限が設けられていることがよくあります。高い建物が密集していると、圧迫感を感じたり、日当たりが悪くなったりするからです。また、高層建築物のような大きな建物では、建物の強度や安全性を確保するため、より厳しい基準が適用されます。地震や強風など、自然災害に耐えられるだけの強度が求められるからです。

建物の高さは、建物の用途や場所によって大きく変わるため、建物を設計する最初の段階からしっかりと検討する必要があります。そのため、建築基準法などの法律や、地域のルールをよく調べ、適切な高さを決めることが大切です。高さは、ただ建物の大きさを示すだけでなく、その建物の存在意義や、周りの環境との調和にも大きく関わっています。設計者は、これらの要素を総合的に考え、最適な高さを追求することで、より快適で安全な建物を作り上げていくのです。

| 要素 | 詳細 |

|---|---|

| 建物の用途 | 住居、事務所など、用途によって適切な高さが異なる。 |

| 周りの環境 | 周りの建物とのバランス、日当たりへの影響を考慮する必要がある。 |

| 法律による制限 | 建築基準法等により、高さ制限が設けられている。景観、日当たり、安全性の確保などが目的。 |

| 建物の強度・安全性 | 高層建築物などでは、地震や強風への対策が必要。 |

| 建物の存在意義 | 高さは建物の存在意義や周りの環境との調和にも関わる。 |

用途地域による制限

都市計画法に基づき、都市は様々な用途地域に分けられ、それぞれの地域に合った土地の使い方が定められています。建物の高さも、この用途地域によって制限が設けられています。これは、各地域に求められる役割や環境を守るためです。

例えば、第一種低層住居専用地域や第二種低層住居専用地域は、静かで暮らしやすい環境を守ることを目的としています。そのため、建物の高さは10メートルもしくは12メートルまでに制限されています。この高さ制限によって、低い建物が密集する地域でも、日当たりや風通しを確保し、快適な住環境を維持することができるのです。

反対に、商業地域や工業地域では、高い建物を建てることが認められています。これらの地域は、経済活動を活発にする場所として、多くの企業や店舗が集まり、人々が活動する場となります。そのため、住宅地とは異なる高さ制限が適用されます。商業地域や工業地域内でも、さらに細かく種類が分けられており、それぞれの地域によって高さ制限も違います。

このように、用途地域によって高さ制限が変わるのは、それぞれの地域に求められる機能や環境を保つためです。建物を建てる計画を立てる際は、まずその土地がどの用途地域に属するかを確認し、その地域で定められた高さ制限を守ることがとても大切です。

高さ制限を守らずに建物を建てると、法律に違反するだけでなく、周りの景観を壊してしまう可能性があります。また、近隣に住む人々とのトラブルに発展することも考えられます。そのため、建物の計画を立てる最初の段階から、用途地域と高さ制限の関係をよく理解し、適切な計画を立てることが必要不可欠です。土地の用途や制限について疑問があれば、地域の担当部署に問い合わせるなどして、事前にしっかりと確認しておくようにしましょう。

| 用途地域 | 目的 | 高さ制限 |

|---|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 静かで暮らしやすい環境の維持 | 10メートル |

| 第二種低層住居専用地域 | 静かで暮らしやすい環境の維持 | 12メートル |

| 商業地域 | 経済活動の活性化 | 地域により異なる |

| 工業地域 | 経済活動の活性化 | 地域により異なる |

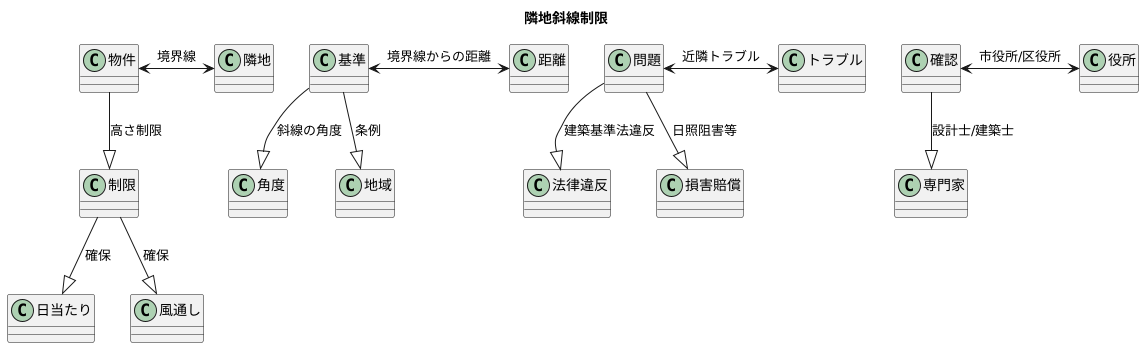

隣地斜線制限

隣地斜線制限とは、建築物の高さを制限することで、周りの土地の日の光や風の流れを確保するための大切な決まりです。簡単に言うと、建物の高さは、隣との境界線からの距離に応じて段階的に低くしていく必要があるということです。

具体的には、隣との境界線から一定の距離を基準として、そこから斜めの線を引きます。そして、この斜めの線よりも高い部分を建てることはできません。この斜めの線の角度や、境界線からの基準となる距離は、地域によって細かく決められています。

この制限は、近隣との良好な関係を保つ上でとても大切です。もしこの制限を守らずに高い建物を建ててしまうと、隣の家への日当たりや風通しを悪くしてしまい、周りの住環境を損なうことになります。

これは、近隣とのトラブルに発展するだけでなく、法律違反になる可能性もあります。例えば、日当たりが悪くなったことで、洗濯物が乾きにくくなったり、植物が育たなくなったりするといった具体的な被害が出た場合、損害賠償を請求される可能性も出てきます。

隣地斜線制限の具体的な内容は、それぞれの地域によって違います。例えば、都心部など建物が密集している地域では、より厳しい制限が設けられていることが多いです。一方、地方など比較的建物の密度が低い地域では、制限が緩やかになっている場合もあります。

そのため、家を建てる際には、必ず事前にその地域の建築基準法や条例を確認することが必要です。基準となる高さや、隣との境界線からの距離、斜めの線の角度などは、市役所や区役所などで確認することができます。また、設計士や建築士などの専門家に相談することで、より確実な情報を得ることができます。これらの決まりをきちんと理解し、適切な設計を行うことで、近隣との良好な関係を築きながら、快適な住まいを作ることができます。

高さ制限の意義

高さ制限は、都市計画において建物の高さを規制するもので、都市の健全な発展に欠かせない要素です。これは、景観保全、日照・通風の確保、防災性の向上など、様々な効果をもたらします。それぞれの地域特性や都市計画の目的に合わせて、適切な制限を設けることが重要となります。

まず、歴史的な街並みを持つ地域では、高さ制限によって伝統的な景観を守ることができます。古くからの寺院や神社、歴史的な建造物など、地域の象徴となる建物を守ることで、景観を損なうことなく、地域の独自性を維持することができます。また、観光資源としても重要な役割を果たすため、地域経済の活性化にも繋がります。

次に、住宅地では、高さ制限は日照・通風を確保し、快適な住環境を維持する上で重要です。高い建物が密集すると、日光が遮られ、風通しが悪くなります。これは、住環境の悪化に繋がり、健康にも悪影響を及ぼす可能性があります。高さ制限によって、一定の日照・通風を確保することで、住民の健康と快適な暮らしを守ることができます。

さらに、人口が集中する都市部では、高さ制限は建物の過度な集中を防ぎ、災害時の延焼リスクを低減します。建物が密集していると、火災が発生した場合、延焼のリスクが高まります。高さ制限によって建物の高さを抑え、適切な空間を確保することで、延焼を防ぎ、被害を最小限に抑えることができます。また、避難経路の確保にも繋がり、住民の安全を守ることができます。

近年、地球温暖化が深刻な問題となっていますが、この観点からも高さ制限の重要性が見直されています。高層ビルは、建設や運用に必要なエネルギー消費量が大きい建物です。高さ制限によって過度な高層化を抑えることは、省エネルギーに繋がり、地球環境の保護に貢献します。

このように、高さ制限は都市の様々な課題を解決するための重要な手段です。地域住民の生活環境を守り、安全で快適な都市空間を創造するためには、高さ制限の重要性を理解し、適切に運用していく必要があります。

| 高さ制限の目的 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 景観保全 | 伝統的な景観の維持、地域の独自性の維持、観光資源の保護 | 歴史的な街並みを持つ地域での寺院、神社、歴史的建造物の保護 |

| 日照・通風の確保 | 快適な住環境の維持、住民の健康保護 | 住宅地での日照・通風の確保 |

| 防災性の向上 | 延焼リスクの低減、避難経路の確保、住民の安全確保 | 都市部での建物の過度な集中防止 |

| 省エネルギー | 地球環境の保護 | 高層ビルの過度な建設抑制 |

まとめ

建物を作る際、その高さは建物の大きさや形を決める大切な要素です。高さは建物の印象を大きく左右するだけでなく、そこで暮らす人や働く人の日当たりや風通しにも影響を与えます。しかし、建物の高さを自由に決めることはできません。周りの環境や法律との調和も考えなければなりません。

建物の高さには、様々な決まりごとがあります。例えば、用途地域による制限です。住宅地、商業地、工業地など、地域によって建てられる建物の高さに上限が設けられています。これは、それぞれの地域にふさわしい景観や住環境を守るためです。また、隣地斜線制限も重要な決まりごとです。これは、周りの建物への日当たりや風通しを確保するためのものです。建物の高さが高すぎると、周りの建物に影を落としたり、風を遮ったりしてしまう可能性があります。そのため、建物の高さは、周りの建物との位置関係を考慮して決めなければなりません。

これらの決まりを守ることで、住みやすい街を作ることができ、近所の人たちと良い関係を築くことができます。そしてもちろん、安全な建物を建てることにも繋がります。建物を設計する最初の段階から、これらの決まりを理解し、専門家と相談しながら適切な高さを決めることが、建物を建てる計画を成功させるためには必要不可欠です。

高さの制限は、ただ単に建物の高さを制限するものではありません。より良い街の環境を作るための大切な指針です。これらの決まりを理解し、工夫して使うことで、周りの環境と調和した、美しく、使いやすい建物を設計することができます。

技術の進歩によって、高さ制限に関する法律や技術の基準も変わっていく可能性があります。ですから、常に最新の情報を集め、適切な対応をすることが、建築の専門家には求められています。建築とは、ただ建物を建てるだけではなく、街全体を作っていくことです。高さ制限を理解し、適切に使うことで、より快適で、安全で、美しい街の空間を作ることができるのです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 建物の高さの重要性 | 建物の大きさや形、印象、日当たり、風通しなどに影響 |

| 高さ決定の制約 | 周りの環境、法律との調和が必要 |

| 用途地域による制限 | 住宅地、商業地、工業地など、地域ごとに高さの上限あり |

| 隣地斜線制限 | 周りの建物への日当たりや風通しを確保するための制限 |

| 制限遵守のメリット | 住みやすい街づくり、近隣住民との良好な関係、安全な建物 |

| 専門家との相談 | 設計初期段階から専門家と相談し適切な高さを決定することが重要 |

| 高さ制限の意義 | より良い街の環境を作るための指針 |

| 技術の進歩への対応 | 最新の法律や技術基準に対応する必要性 |

| 建築の目的 | 建物を建てるだけでなく、街全体を作っていくこと |