近隣商業地域とは?概要と役割を解説

不動産の疑問

『近隣商業地域』って、結局どんな場所のことですか?なんだか色々な建物が建てられるみたいで、よくわからないです。

不動産アドバイザー

そうですね、色々なものが建てられるので少し複雑に感じるかもしれません。簡単に言うと、近隣に住む人たちの生活に必要なお店や施設が集まっている場所のことです。例えば、スーパーやコンビニ、病院、学校などですね。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、大きな工場や遊園地みたいなものは建てられないんですか?

不動産アドバイザー

はい、その通りです。近隣商業地域は、近隣に住む人たちの生活の利便性を考えて作られているので、騒音や環境問題を起こしやすい大きな工場や遊園地などは建てられません。小さな工場や事務所、飲食店などは建てられます。

近隣商業地域とは。

『近隣商業地域』とは、街づくりのルールを決めた法律である都市計画法で決められた土地の使い方の一つです。この地域では、近所に住む人たちの暮らしに必要な日用品を売るお店などを中心に、便利なお店や施設が集まるように計画されています。具体的には、会社などの事務所が入るビル、一戸建てやマンションなどの住宅、レストランやお店、病院や学校などの公共の施設、ホテルなどの宿泊施設、それに加えて、パチンコ店、カラオケボックス、映画館などの商業施設や小さな工場なども建てることができます。都市計画法という法律では、近隣商業地域は、近所の住宅に住む人たちが日用品を買いやすくするために設けられた場所だと説明されています。

近隣商業地域の概要

近隣商業地域とは、都市計画法で定められた12種類の用途地域の一つで、主に近隣に住む人々の日常生活を支える地域です。この地域は、人々の暮らしに欠かせない物品やサービスを提供する商業活動を主としています。具体的には、毎日の食料品や日用品を扱うスーパーマーケットやコンビニエンスストア、手軽に食事ができる飲食店、理髪店やクリーニング店などが挙げられます。また、健康を守るための病院やクリニック、金融取引を行う銀行や郵便局といった、公共性の高い施設も近隣商業地域に含まれます。

近隣商業地域の特徴として、住宅地の中に点在するように配置されることが多く、住民の利便性を高める役割を担っている点が挙げられます。徒歩や自転車で気軽に利用できる範囲に生活に必要な施設が揃っているため、住民は快適な暮らしを送ることができます。例えば、仕事帰りにスーパーマーケットで買い物をしたり、休日に家族で近所の飲食店で食事をしたり、といったことが容易になります。高齢者や小さな子供を持つ家庭にとっても、移動に負担が少ない近隣商業地域の存在は大きなメリットと言えるでしょう。

さらに、近隣商業地域は、地域社会の交流を促進する役割も担っています。商店街などでは、地域住民同士が顔を合わせ、言葉を交わす機会が生まれます。このような地域住民間の繋がりは、防犯や防災の面でも重要な役割を果たします。また、地域の祭りやイベントなども開催されやすく、地域社会の活性化にも繋がります。

このように、近隣商業地域は、単に物品やサービスを提供する場所だけでなく、人々の暮らしを支え、地域社会を形成する上で重要な役割を担っていると言えるでしょう。利便性と地域社会の活性化という両面から、近隣商業地域は都市計画において重要な要素となっています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 都市計画法で定められた12種類の用途地域の一つで、近隣住民の日常生活を支える地域。 |

| 主な機能 | 日常生活に必要な物品やサービスの提供 |

| 具体的な施設例 | スーパーマーケット、コンビニエンスストア、飲食店、理髪店、クリーニング店、病院、クリニック、銀行、郵便局など |

| 特徴 | 住宅地の中に点在し、住民の利便性を高める。徒歩や自転車で利用できる範囲に生活に必要な施設が揃っている。 |

| メリット |

|

| 役割 | 暮らしの支援、地域社会の形成 |

| 都市計画における意義 | 利便性と地域社会活性化の両面で重要 |

建てられる建物

近隣商業地域では、様々な種類の建物を建てることができます。これは、この地域が商業活動と住宅地の調和を目的としているからです。具体的には、人々が暮らすための集合住宅(マンションやアパート)や戸建て住宅はもちろん、事務所やお店、ホテル、病院、学校など、様々な用途の建物が建てられます。

ただし、すべての建物が無制限に建てられるわけではありません。特に工場については、規模が小さく、周辺の環境への影響が少ないものに限られています。例えば、騒音や振動、排気ガスなどが近隣住民の生活に支障をきたすような工場は認められません。また、風俗営業を行う施設、例えばパチンコ店やカラオケボックス、映画館なども、設置場所や規模に制限があります。これらの施設は、夜遅くまで営業していたり、多くの人々が集まることから、騒音や交通渋滞などの問題を引き起こす可能性があるためです。

近隣商業地域は、住宅地と商業地の両方の機能をバランスよく保つことが重要です。そのため、建物の種類や規模、営業内容などについて、様々な規制が設けられています。これらの規制は、地域住民の生活環境を守り、良好な住環境を維持するために必要なものです。例えば、建物の高さ制限は、日当たりや風通しを確保するため、また、建物の用途制限は、騒音や交通渋滞などの問題を防ぐために設けられています。このように、様々な規制によって、近隣商業地域は、人々が快適に暮らし、活気ある商業活動が行われる場所となるのです。

| 種類 | 詳細 | 備考 |

|---|---|---|

| 住宅 | 集合住宅(マンション、アパート)、戸建て住宅 | 居住を目的とする建物 |

| 商業施設 | 事務所、店舗、ホテル | 商業活動を目的とする建物 |

| 公共施設 | 病院、学校 | 公共サービスを提供する建物 |

| 工場 | 小規模、低環境負荷 | 騒音、振動、排気ガスなどに制限あり |

| 風俗営業施設 | パチンコ店、カラオケボックス、映画館など | 設置場所、規模に制限あり 騒音、交通渋滞などに配慮が必要 |

目的と役割

近隣商業地域は、そこに住む人々の暮らしを支える大切な役割を担っています。毎日の生活に必要なものを手軽に手に入れられる場所として、なくてはならない存在です。食料品や日用品の買い物はもちろん、病院や銀行、郵便局といった日常生活に欠かせないサービスも徒歩圏内で利用できるため、住民の利便性を高め、快適な暮らしを支えています。

特に、高齢者やお子さん、移動手段が限られている方にとっては、近隣商業地域の存在は非常に重要です。生活に必要な施設が近くに集まっていることで、誰の助けも借りずに自立した生活を送ることが可能になり、生活の質を高めることに繋がります。買い物や用事を済ませるために遠くまで出かけなくても良いので、時間や体力的な負担を軽減できるというメリットもあります。

また、近隣商業地域は、単に商品やサービスを提供する場にとどまらず、地域住民の交流の場としての役割も担っています。商店街のイベントや、お店の人との何気ない会話などを通じて、地域住民同士が繋がりを持つことができます。これは、地域社会の活性化やコミュニティ形成に大きく貢献しており、地域に温かい繋がりを生み出します。防犯の面でも、人通りが多いことで犯罪の抑止効果が期待できるという利点もあります。

このように、近隣商業地域は、住民の生活を支える基盤として、そして地域コミュニティの核として、重要な役割を果たしています。今後のまちづくりにおいても、近隣商業地域の活性化は、住みよい地域社会を実現するための重要な課題と言えるでしょう。

| 近隣商業地域の特徴 | メリット |

|---|---|

| 生活に必要な施設が徒歩圏内 |

|

| 地域住民の交流の場 |

|

規制の内容

近隣商業地域には、快適で安全な暮らしを守るため、建物に関する様々な決まりごとがあります。建物の使い方、高さ、容積率、建ぺい率などが細かく定められています。これらの決まりごとは、周辺の住宅地との調和を保ち、良好な住環境を維持するために欠かせません。

まず、建物の高さには制限があります。これは、近隣への日当たりや風通しを確保し、高い建物による圧迫感を和らげるためです。空が狭くなり、日が当たらなくなったり、風が通らなくなったりするのを防ぎ、近隣住民の生活環境を守ります。

次に、容積率と建ぺい率にも制限があります。容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合、建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合です。これらの制限は、建物の密集を防ぎ、緑地やオープンスペースを確保するために設けられています。ゆとりある街並みをつくり、息詰まるような密集を防ぎ、災害時の安全性を高める効果も期待できます。緑地は、安らぎの場を提供するだけでなく、気温の上昇を抑える効果もあります。

さらに、近隣商業地域では、周辺環境への影響にも配慮が必要です。騒音や振動、悪臭など、近隣住民の生活に悪影響を与える可能性のある事業活動は、制限の対象となります。静かで落ち着いた暮らしを守り、健康的な生活環境を維持するために、これらの規制は重要です。

このように、様々な決まりごとによって、近隣商業地域は、快適で安全な環境を維持し、周辺の住宅地との調和を保っています。これらの規制は、地域住民の生活の質を高め、より良い街づくりに貢献しています。

| 項目 | 目的 | 効果 |

|---|---|---|

| 建物の高さ制限 | 近隣への日当たりや風通しを確保し、高い建物による圧迫感を和らげる | 空が狭くなる、日が当たらなくなる、風が通らなくなるのを防ぎ、近隣住民の生活環境を守る |

| 容積率・建ぺい率制限 | 建物の密集を防ぎ、緑地やオープンスペースを確保する | ゆとりある街並みをつくり、息詰まるような密集を防ぎ、災害時の安全性を高める。緑地による安らぎと気温上昇抑制効果。 |

| 騒音・振動・悪臭等の制限 | 近隣住民の生活に悪影響を与える可能性のある事業活動を制限する | 静かで落ち着いた暮らしを守り、健康的な生活環境を維持する |

他の用途地域との違い

近隣商業地域は、他の用途地域、例えば商業地域や準工業地域とは、その目的とするものや役割が大きく異なります。まず、商業地域について見てみましょう。商業地域は、都心部など、広範囲から人々が集まる商業活動の中心地としての役割を担っています。そこには、百貨店や大型スーパー、高層オフィスビルなど、規模の大きい建物が建ち並び、多くの買い物客やビジネスマンで賑わっています。一方、近隣商業地域は、地域住民の日常生活を支える場所として位置づけられています。比較的小規模なスーパーマーケットや商店、飲食店、クリニックなどが集まり、住民が徒歩や自転車で気軽に利用できるようになっています。

次に、準工業地域について説明します。準工業地域は、工場や倉庫、運送会社など、工業系の施設が集まる地域です。製造業や物流業といった産業活動を支える重要な役割を担っており、多くの場合、大規模な施設やトラックなどの大型車両の出入りが見られます。近隣商業地域とは、建物の種類や規模、人の流れ、周辺の環境など、土地利用の様子が大きく異なっています。このように、それぞれの用途地域は、都市の中で異なる役割を果たしており、互いに連携しながら都市全体のバランスのとれた発展を支えているのです。それぞれの地域が持つ特徴を理解することは、都市計画の全体像を把握する上で非常に重要です。また、土地の価格や利用規制、将来の開発計画なども、用途地域によって大きく変わるため、不動産の購入や投資を考える際にも、用途地域の違いをしっかりと理解しておく必要があります。

| 用途地域 | 役割 | 主な施設 | 規模 | 交通手段 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|

| 商業地域 | 広範囲から人々が集まる商業活動の中心地 | 百貨店、大型スーパー、高層オフィスビル | 大規模 | 様々 | – |

| 近隣商業地域 | 地域住民の日常生活を支える | スーパーマーケット、商店、飲食店、クリニック | 比較的小規模 | 徒歩、自転車 | – |

| 準工業地域 | 工場や倉庫、運送会社など、工業系の施設が集まる地域 | 工場、倉庫、運送会社 | 大規模 | トラックなど | – |

今後の展望と課題

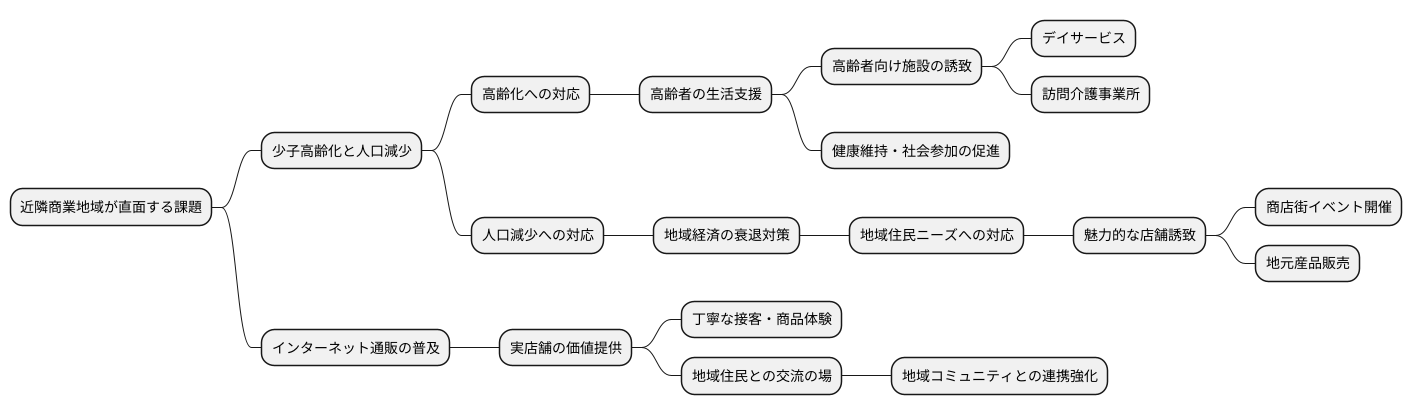

近隣商業地域は、社会構造の変化という大きな波に直面しています。特に少子高齢化と人口減少は、地域社会の在り方に大きな影響を与えています。

まず、高齢化の進展は、高齢者の生活支援の必要性を高めています。歳を重ねるにつれて、日常生活における様々な場面で支援が必要となる高齢者が増えていくことは避けられません。そのため、近隣商業地域には、高齢者の生活を支える役割が求められています。具体的には、デイサービスや訪問介護事業所といった高齢者向け施設を積極的に誘致することで、地域の高齢者が安心して暮らせる環境を整備することが重要です。こうした施設は、高齢者の健康維持や社会参加の促進にも繋がり、地域全体の活性化にも貢献します。

また、人口減少は、地域経済の衰退に繋がる可能性があります。人口が減ることで、空き店舗が増えたり、商業活動が停滞したりするといった問題が生じやすくなります。地域住民のニーズを的確に捉え、魅力的な店を誘致することで、これらの問題に対処し、近隣商業地域の活気を取り戻す必要があります。例えば、地域住民の意見を反映した商店街のイベント開催や、地元産の商品を扱う店の誘致などは、地域経済の活性化に繋がる有効な手段と言えるでしょう。

さらに、インターネット通販の普及も、近隣商業地域にとって大きな課題です。近年、インターネットを通じて商品を購入する人が増えており、実店舗の利用者は減少傾向にあります。この流れに対応するためには、実店舗ならではの価値を提供する必要があります。例えば、店員による丁寧な接客や商品体験の提供、地域住民との交流の場としての機能など、インターネット通販では得られないサービスを提供することで、顧客の獲得に繋げることが重要です。また、地域コミュニティとの連携を強化することで、近隣商業地域は単なる買い物をする場所ではなく、地域住民にとってかけがえのない交流の場としての役割を担うことができるでしょう。