高齢者のための法律:老人福祉法

不動産の疑問

先生、「老人福祉法」って、建物のことですか?不動産と何か関係があるのでしょうか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。老人福祉法自体は、建物のことではないんだよ。高齢者の方々が安心して暮らせるようにするための法律なんだ。例えば、特別養護老人ホームのような施設の運営基準などを定めているんだよ。

不動産の疑問

じゃあ、不動産とは関係ないんですか?

不動産アドバイザー

そうとも言えないんだ。老人福祉法に基づいて建てられる特別養護老人ホームなどの施設は、土地や建物という不動産に関わるよね。つまり、老人福祉法は、高齢者福祉のための不動産の活用について間接的に関わっていると言えるんだよ。

老人福祉法とは。

『老人福祉法』は、お年寄りの心と体の健康を守り、暮らしを安定させるために必要なことを行い、お年寄りの幸せを目指すための法律です。この法律は1963年に作られました。

『老人福祉法』の基本的な考え方は、お年寄りは長年社会の発展に貢献してきた人たちであり、たくさんの知識と経験を持っている人たちとして尊敬され、大切にされるべきだということです。そして、お年寄りが生きがいを感じ、健康で穏やかな生活を送れるように保証しなければなりません。

また、この法律では、お年寄りが自宅で安心して暮らせるための支援事業や、養護老人ホーム、特別養護老人ホームといった施設についても定められています。

法律の目的

人は誰しも年を重ね、やがて高齢者と呼ばれる時期を迎えます。歳を重ねるということは、人生の様々な局面で積み重ねてきた豊かな知恵や経験を持つということでもあります。社会の発展に貢献してきた人生の先輩である高齢者が、安心して穏やかに暮らせる社会を築くことは、私たちの世代の大切な務めです。そのために重要な役割を果たしているのが、老人福祉法です。

この法律は、1963年に制定されました。制定当時は、高度経済成長の真っただ中でしたが、その影で高齢者の生活を取り巻く環境は大きく変化しつつありました。核家族化が進み、高齢者の孤独や孤立が社会問題として顕在化してきたのです。このような状況を背景に、高齢者が心身ともに健康を維持し、経済的な不安を抱えることなく、社会の一員として生きがいを感じながら生活できるよう支援することを目的として、この法律は生まれました。

老人福祉法は、高齢者の尊厳を守り、その自立を支援することに重点を置いています。高齢者が住み慣れた地域で、できる限り自分らしく生活を続けられるように、様々な福祉サービスを提供する基盤を整備しています。例えば、介護保険制度もこの法律に基づいて創設されました。要介護状態の高齢者に対して、必要な介護サービスを提供することで、その生活を支える仕組みです。また、高齢者が社会参加できる機会を創出することも、この法律の重要な目的です。地域社会との繋がりを維持することで、高齢者の孤立を防ぎ、生きがいを育むことに繋がります。

高齢化がますます進む中で、老人福祉法の役割は今後ますます重要になってきます。高齢者が安心して暮らせる社会は、全ての人にとって暮らしやすい社会と言えるでしょう。私たち一人ひとりがこの法律の目的を理解し、高齢者を敬い、支え合う社会を築いていくことが大切です。

| 法律名 | 老人福祉法 |

|---|---|

| 制定年 | 1963年 |

| 制定時の背景 | 高度経済成長期、核家族化の進行、高齢者の孤独や孤立の顕在化 |

| 目的 | 高齢者が心身ともに健康を維持し、経済的な不安なく、生きがいを感じながら生活できるよう支援 |

| 重点 | 高齢者の尊厳の保持、自立の支援 |

| 主な内容 | 住み慣れた地域での生活支援、介護保険制度の創設、社会参加機会の創出 |

| キーワード | 尊厳、自立、生きがい、介護保険制度 |

基本的な考え方

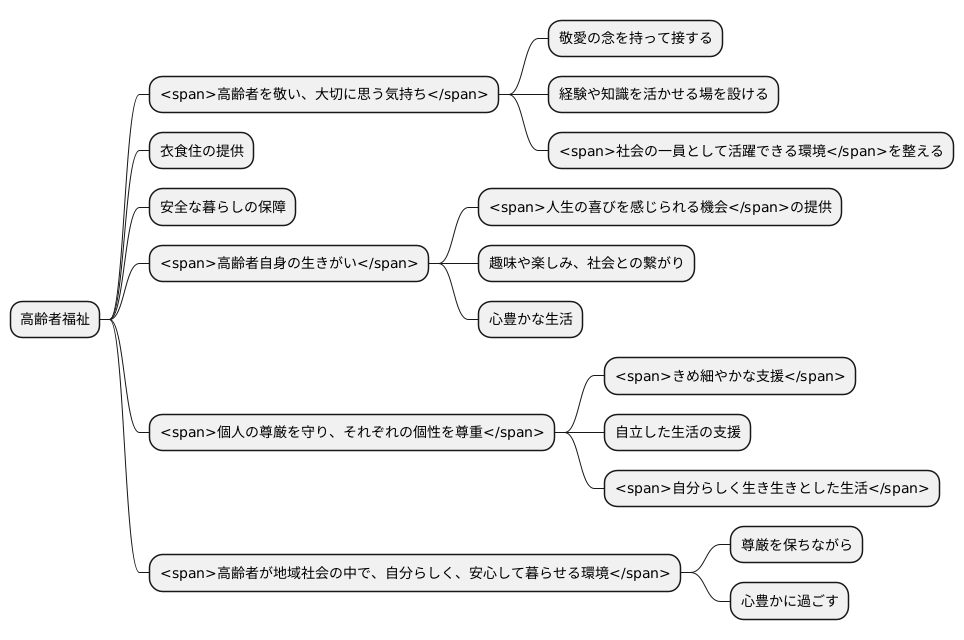

高齢者福祉の根底にあるのは、高齢者を敬い、大切に思う気持ちです。人生の大先輩として、社会に貢献してきた実績と、積み重ねてきた知恵を重んじ、敬愛の念を持って接することが大切です。長年培ってきた経験や知識を活かせる場を設け、社会の一員として活躍できる環境を積極的に整えていく必要があります。

高齢者福祉は、ただ衣食住を提供するだけではありません。もちろん、生活の困り事を支え、安全な暮らしを保障することも重要です。しかし、それ以上に高齢者自身の生きがいに着目し、喜びや充実感を感じられる毎日を支援していくことが大切です。趣味や楽しみ、社会との繋がりを通して、人生の喜びを感じられるような機会を提供し、心豊かな生活を送れるよう支えていくことが重要です。人生の最終章を彩り豊かに過ごせるよう、社会全体で支えていく必要があります。

高齢者福祉においては、個人の尊厳を守り、それぞれの個性を尊重することも忘れてはなりません。画一的なサービス提供ではなく、一人ひとりの生活、性格、価値観に合わせたきめ細やかな支援が必要です。自立した生活を送りたいと願う高齢者には、その思いを尊重し、必要な支援を提供することで、自分らしく生き生きとした生活を送れるようサポートします。高齢者福祉の目的は、高齢者が地域社会の中で、自分らしく、安心して暮らせる環境を築き、人生の最後まで尊厳を保ちながら、心豊かに過ごせるよう支援することです。

具体的な支援策

高齢者の暮らしを支えるためには、様々な角度からの支援が必要です。老人福祉法に基づいた具体的な支援策は、大きく分けて住み慣れた家で暮らすための在宅支援と、施設で暮らすための施設支援の二種類があります。

在宅支援の中心となるのが、老人居宅生活支援事業です。この事業では、介護を必要とする高齢者が自宅で安心して生活を続けられるよう、様々なサービスを提供しています。例えば、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅を訪問し、入浴や食事、掃除などの日常生活の支援を行う訪問介護や、日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受ける通所介護があります。これらのサービスを利用することで、高齢者は家族の負担を軽減しながら、住み慣れた地域社会とのつながりを維持し、自分らしい生活を送ることができます。

一方、施設支援には、主に養護老人ホームと特別養護老人ホームがあります。養護老人ホームは、環境上の理由や経済的な理由などで自宅での生活が困難な高齢者を受け入れています。ここでは、食事や入浴、排泄などの日常生活上の支援に加え、健康管理やレクリエーションなどのサービスも提供されます。また、特別養護老人ホームは、介護が必要な高齢者を受け入れる施設です。常時介護が必要な状態でも、安心して生活できるよう、24時間体制でケアを提供しています。食事、入浴、排泄などの介助はもちろんのこと、健康管理や機能訓練、レクリエーションなど、心身ともに充実した生活を送れるよう様々なサービスが提供されています。このように、それぞれの高齢者の状況や希望に合わせた様々な支援策を用意することで、誰もが安心して老後を過ごせる社会を目指しています。

| 支援の種類 | 対象者 | サービス内容 |

|---|---|---|

| 在宅支援 | 介護を必要とする高齢者 |

|

| 家族の負担軽減、地域社会とのつながり維持 | ||

| 施設支援 (養護老人ホーム) |

環境上・経済的な理由で自宅生活が困難な高齢者 |

|

| 自宅での生活が困難な高齢者の受け入れ | ||

| 施設支援 (特別養護老人ホーム) |

介護が必要な高齢者 |

|

| 心身ともに充実した生活の提供 |

住まいの確保

人は誰でも年を重ね、やがて高齢者と呼ばれる時期を迎えます。加齢に伴い、身体機能の衰えや健康問題が生じることは自然な流れであり、こうした変化に対応できる住まいを確保することは、高齢者の生活の質を維持するために非常に重要です。そのため、老人福祉法においても、高齢者の住まい確保は重要な要素として位置づけられています。

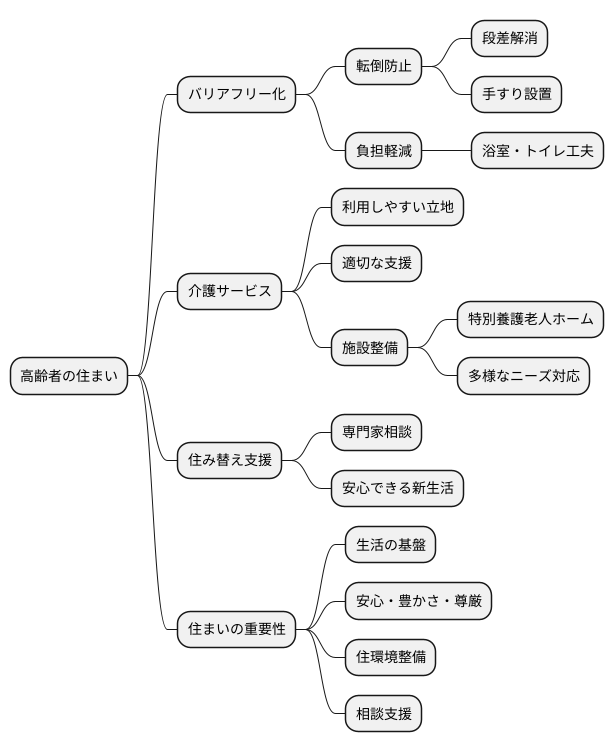

高齢者の住まいを考える上で、まず大切なのはバリアフリー化です。段差をなくしたり、手すりを設置したりすることで、転倒などの事故のリスクを減らし、高齢者が安全に移動できるようになります。また、浴室やトイレにも工夫を凝らし、身体への負担を軽減することも大切です。

さらに、介護サービスを受けやすい環境も欠かせません。訪問介護やデイサービスなどのサービスを利用しやすい場所に居住することで、必要な時に適切な支援を受けられます。高齢者によっては、施設への入居を希望する場合もあります。老人福祉法では、特別養護老人ホームなどの施設整備を推進し、様々なニーズに対応できるよう努めています。

住み慣れた家を離れることは、高齢者にとって大きな負担となる場合もあります。そのため、住み替えを検討する際には、専門家による相談支援が重要です。それぞれの状況に合った住まい選びをサポートすることで、高齢者が安心して新しい生活を始められるよう支援体制を整えることは、老人福祉法の重要な役割です。

高齢者の住まいは、単に寝る場所というだけでなく、生活の基盤です。安心して暮らせる住まいを確保することは、高齢者の尊厳を守り、豊かで幸せな老後を送るために不可欠です。老人福祉法に基づき、住環境の整備や相談支援などを通して、高齢者が安心して暮らせる社会を実現していくことが求められています。

社会参加の促進

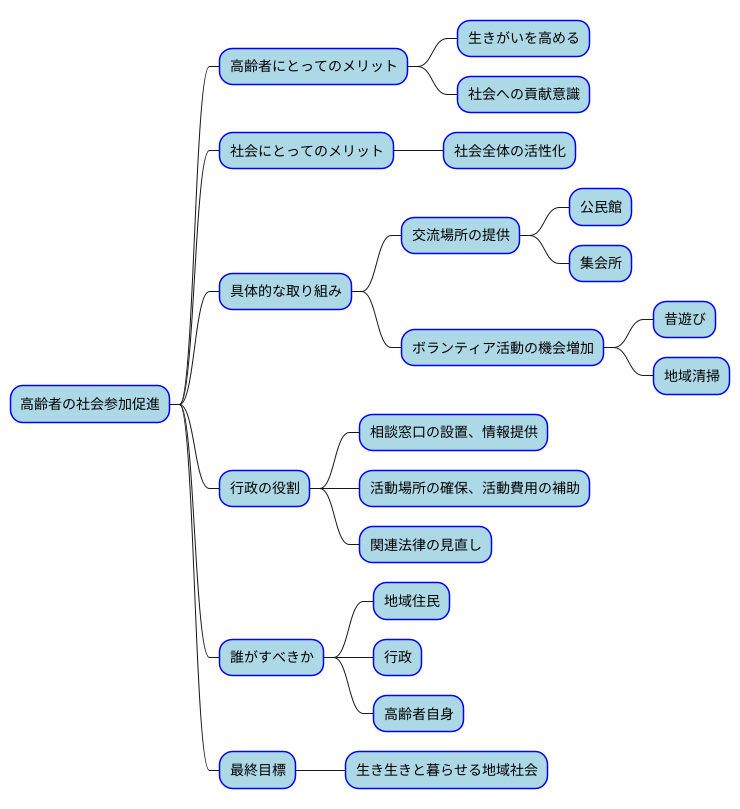

人は誰でも年を重ね、やがて高齢期を迎えます。高齢期は人生の集大成とも言える大切な時期であり、社会の一員として生き生きと活躍できる環境が必要です。高齢者が社会との繋がりを保ち、地域活動などを通して社会に貢献することは、高齢者自身の生きがいを高めるだけでなく、社会全体の活性化にも繋がります。

高齢者の社会参加を促進するためには、様々な取り組みが考えられます。例えば、地域には高齢者が集まり、交流できる場所が必要です。公民館や集会所などを活用し、趣味や学習の場、仲間と語り合える場を提供することで、高齢者が気軽に地域社会と関わることができるようになります。また、高齢者の知識や経験を活かせるボランティア活動の機会を増やすことも大切です。地域の子ども達に昔遊びを教えたり、地域の清掃活動に参加したりすることで、高齢者は社会に貢献しているという実感を得ることができ、生きがいにも繋がります。

行政の役割も重要です。高齢者の社会参加を支援するための相談窓口の設置や情報提供、活動場所の確保や活動費用の補助など、積極的に支援していく必要があります。また、高齢者の社会参加を促進する法律、例えば老人福祉法などについても、時代に合わせた見直しが必要です。

高齢者が社会参加しやすい環境づくりは、一朝一夕にできるものではありません。地域住民、行政、そして高齢者自身、皆で協力し合い、支え合うことで、高齢者が生き生きと暮らせる地域社会を実現していくことが重要です。

今後の課題

これからの日本では、高齢化がますます進んでいくと予想されます。歳を重ねた方の数は増え続け、介護が必要な方もより多くなるでしょう。介護を必要とする方の状態も、一人ひとり異なってきます。そのため、高齢者の福祉を守る法律を常に見直し、今の時代に合った仕組みに変えていく必要があります。

特に、介護を支える人の確保は大きな課題です。介護の仕事は大変なことも多く、人手が足りないと、十分なサービスを提供することが難しくなります。質の高い介護を提供するためには、働く人が安心して働ける環境を作る必要があります。給料や労働時間など、様々な面から見直しを進める必要があるでしょう。

また、認知症の方への支援も、これからますます重要になります。認知症の方は、周りの方の理解と適切なケアが必要です。地域で認知症の方を支える仕組みをもっと整え、安心して暮らせるようにする必要があります。

さらに、地域で高齢者を支える仕組み「地域包括ケアシステム」の構築も欠かせません。これは、住み慣れた地域で、必要な医療や介護のサービスを受けられるようにする仕組みです。病院や介護施設だけでなく、地域住民や様々な団体が協力して、高齢者を支えることが大切です。高齢者が住み慣れた地域で、安心して最後まで暮らせるように、関係者全員で協力し、より良い仕組みを作っていく必要があるでしょう。高齢者が安心して暮らせる社会の実現は、私たち全体の責任です。

| 課題 | 対策 |

|---|---|

| 高齢化の進展と要介護者の増加 | 高齢者の福祉を守る法律を見直し、時代に合った仕組みに変更 |

| 介護を支える人材の確保 | 働く人が安心して働ける環境を作る(給料、労働時間などを見直し) |

| 認知症の方への支援 | 地域で認知症の方を支える仕組みを整え、安心して暮らせるようにする |

| 地域包括ケアシステムの構築 | 病院、介護施設、地域住民、様々な団体が協力し、高齢者が住み慣れた地域で必要な医療や介護のサービスを受けられるようにする |