住宅の強さを支える許容圧縮応力

不動産の疑問

先生、「許容圧縮応力」って、住宅の柱にどれだけの重さがかかるかということですか?

不動産アドバイザー

いいところに気がつきましたね。柱にかかる重さにも関係しますが、正確には柱が耐えられる力の大きさの上限のことです。住宅の柱のように、材料が押し縮められる力に耐えられる限界の大きさを決めたものです。

不動産の疑問

なるほど。つまり、柱が壊れない限界の力の大きさということですね。でも、どうして「応力」という言葉を使うのですか?

不動産アドバイザー

いい質問ですね。「応力」とは、物体の内部に生じる抵抗力のことで、単位面積あたりにかかる力として表されます。だから、同じ重さでも、細い柱と太い柱では、細い柱にかかる応力の方が大きくなり、壊れやすくなります。許容圧縮応力は、柱の太さなども考慮して、安全に耐えられる力の大きさを決めたものなのです。

許容圧縮応力とは。

家や建物を作る際に使う言葉で「許容圧縮応力」というものがあります。これは、柱や梁などの建物の部品が互いに押し合う時に、部品の中に生まれる力のことです。この力が限界を超えないようにあらかじめ決めておくことで、家が壊れないように安全を確保します。具体的には、柱や梁などが押しつぶされないように、どれだけの力まで耐えられるかを考えて、安全な範囲の力を決めるということです。

圧縮応力とは

建物は、自重やそこに置かれる物、風、地震など、様々な力の影響を常に受けています。これらの力は、建物の柱や梁などの構造部材に、押し縮める力、引っ張る力、ねじる力といった、様々な応力を生じさせます。中でも、押し縮める方向に働く力を圧縮応力と呼び、建物の構造を支える上で特に重要な役割を果たしています。

例えば、建物の柱を考えてみましょう。柱は、屋根や上階の重さなど、上からかかる荷重を支えています。この時、柱には上から下へと押し縮める力が働き、圧縮応力が発生します。もし柱に十分な強度がなく、圧縮応力に耐えられないと、柱は縮んでしまったり、曲がったり、最悪の場合には壊れてしまうこともあります。そうなると、建物の安全性が大きく損なわれるため、建物を設計する際には、圧縮応力を正しく計算し、安全な範囲内に収めることが非常に大切です。

では、柱や梁といった構造部材は、どのくらいの圧縮応力に耐えられるのでしょうか?これは、部材に使われている材料、形、大きさなどによって大きく異なります。例えば、木、コンクリート、鉄骨などは、それぞれ異なる性質を持っており、同じ形や大きさであっても、耐えられる圧縮応力は大きく変わってきます。また、部材が長ければ長いほど、曲がりやすく、つまり座屈しやすいという性質があるため、長さも重要な要素となります。

さらに、部材の断面の形も圧縮応力への耐性に影響します。例えば、中が空洞の円柱は、中身が詰まった円柱よりも座屈しやすいため、同じ材料で同じ大きさでも、耐えられる圧縮応力は小さくなります。このように、圧縮応力は建物の安全性を左右する重要な要素であり、建物を設計する際には、様々な要素を考慮して、部材の形状や材料を適切に選択する必要があります。

| 力の種類 | 影響 | 結果 |

|---|---|---|

| 圧縮応力(押し縮める力) | 建物の柱や梁などの構造部材に影響 | 柱が縮む、曲がる、壊れる |

| 引張応力(引っ張る力) | 建物の柱や梁などの構造部材に影響 | – |

| ねじり応力(ねじる力) | 建物の柱や梁などの構造部材に影響 | – |

| 要素 | 圧縮応力への影響 |

|---|---|

| 材料 | 木、コンクリート、鉄骨など、材料によって耐えられる圧縮応力が異なる |

| 形 | 中が空洞の円柱は、中身が詰まった円柱よりも座屈しやすい |

| 大きさ | 部材が長ければ長いほど、座屈しやすい |

許容圧縮応力の役割

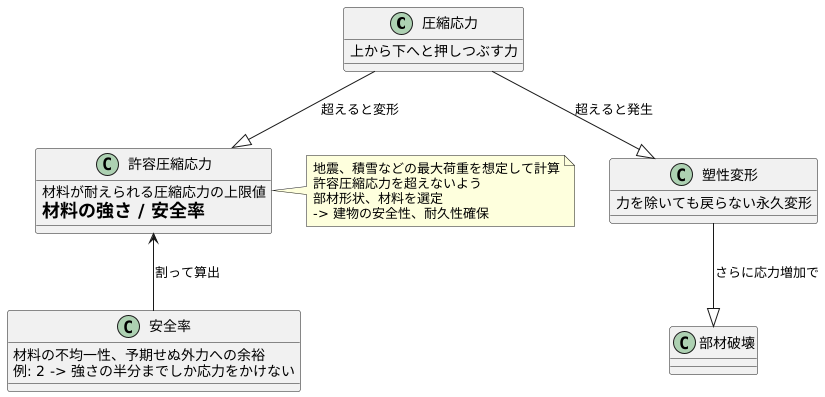

建物や橋などの構造物を建てる際には、材料にかかる力、つまり応力をきちんと計算することが非常に大切です。特に、上から下へと押しつぶすような力を圧縮応力と言いますが、これが大きすぎると、構造物が変形したり、壊れたりする危険があります。そこで、安全のために、材料が耐えられる圧縮応力の上限値を決めておく必要があります。これを許容圧縮応力と言います。許容圧縮応力は、材料の本来の強さを安全率という数値で割って計算します。

この安全率は、材料の性質が均一ではないことや、予期せぬ大きな力が加わる可能性などを考えて、余裕を持たせるための数値です。例えば、安全率が2であれば、材料の強さの半分までしか圧縮応力がかからないように設計するということです。

もし、部材に作用する圧縮応力が許容圧縮応力を超えてしまうと、部材は変形し始めます。この変形は、力を除いても元に戻らない永久変形であることが多く、塑性変形と呼ばれます。さらに圧縮応力が増加すると、最悪の場合、部材が破壊に至る可能性があります。

建物を設計する際には、地震や積雪など、考えられる最大の荷重を想定し、部材にかかる圧縮応力を計算します。そして、この計算値が許容圧縮応力を超えないように部材の形状や材料を選定します。柱や梁などの主要な構造部材は、特に許容圧縮応力を厳密に守って設計することで、建物の安全性と長く使える耐久性を確保することができるのです。このように許容圧縮応力は、構造物の安全性を確保する上で非常に重要な役割を果たしています。

安全への配慮

建物は、人々の生活や活動の拠点となる重要な存在であり、その安全性を確保することは何よりも大切です。建物の構造設計においては、様々な要因を考慮しながら、安全性を担保するための様々な工夫が凝らされています。その中でも、許容圧縮応力は、建物の安全性を評価する上で重要な指標の一つです。

許容圧縮応力とは、材料が耐えられる圧縮の限界値を示すもので、この値を超えると材料が破壊する可能性があります。許容圧縮応力は、材料の強度試験の結果を基に設定されますが、試験で得られる値はあくまで平均的なものであり、実際には材料ごとに性質のばらつきが存在します。また、建物に想定外の荷重がかかる可能性も考慮しなければなりません。例えば、地震や台風などの自然災害、あるいは家具や人の密集など、設計時に想定していなかった荷重が作用するケースも考えられます。

このような不確実性を考慮し、安全性を確保するために、安全率という概念が導入されています。安全率とは、材料の強度を実際よりも低く見積もるための係数のことです。具体的には、材料の強度試験で得られた値に安全率を掛けることで、許容圧縮応力を算出します。安全率を掛けることで、材料のばらつきや想定外の荷重に対する安全性を確保することができます。

安全率の値は、建物の用途や重要度、周辺環境などに応じて適切に設定する必要があります。例えば、多くの人が集まる学校や病院、あるいは災害時に避難場所となる公共建築物などは、人命に関わる重要な施設であるため、より高い安全率が求められます。また、地震や台風などの自然災害が多い地域では、風圧や地震力に対する安全性をより重視する必要があります。

建築基準法などの関連法規では、建物の種類や用途ごとに安全率の基準が定められています。構造設計者はこれらの基準を遵守し、綿密な計算と検証を行うことで、建物の安全性を確保する責任を負っています。安全な建物を設計することは、利用者を守るだけでなく、社会全体の安心と安全に貢献することにも繋がる重要な責務なのです。

材料別の特性

建物を作る際に用いる材料は、木、コンクリート、鉄骨など、実に様々です。そして、これらの材料はそれぞれ、耐えられる力の大きさが違います。

まず、木について考えてみましょう。木は、繊維が伸びる方向には非常に強い力を耐えられますが、繊維に対して垂直な方向にはあまり強い力を耐えられません。そのため、木を使う時は、繊維の向きをきちんと考えなければなりません。例えば、柱として使う場合は、繊維が縦方向になるように設置することで、建物の重さをしっかりと支えることができます。

次に、コンクリートについて見てみましょう。コンクリートは、圧縮される力、つまり押しつぶされる力には非常に強いのですが、引っ張られる力には弱いです。そこで、コンクリートの中に鉄筋と呼ばれる鉄の棒を入れることで、引っ張られる力にも耐えられるように工夫します。鉄筋コンクリートと呼ばれるこの組み合わせは、お互いの長所を活かし、建物をより頑丈にするための技術です。

最後に、鉄骨について説明します。鉄骨は、鉄でできた骨組みのことで、圧縮される力にも引っ張られる力にも強いという特徴を持っています。そのため、高い建物や大きな橋など、重いものを支えなければならない構造物に適しています。鉄骨造の建物は、地震にも強いという利点があります。

このように、建物に使う材料はそれぞれ違った特徴を持っています。建物を設計する際には、建物の用途や、どれだけの重さがかかるのかを考え、適切な材料を選ぶことが大切です。さらに、同じ材料でも、作り方や品質によって強さが変わることもあるので、材料選びには注意が必要です。材料の特徴をよく理解し、最適な材料を選ぶことで、安全で長く使える建物を建てることができるのです。

| 材料 | 特徴 | 用途 |

|---|---|---|

| 木 | 繊維方向に強いが、垂直方向に弱い | 柱など |

| コンクリート | 圧縮に強いが、引っ張りに弱い。鉄筋と組み合わせて使用 | 鉄筋コンクリート構造 |

| 鉄骨 | 圧縮にも引っ張にも強い | 高層ビル、橋など |

専門家の役割

建物を建てる仕事は、建物の形や使い道、周りの様子、土地の状態などを考えながら、専門の知識と経験を持つ設計士によって行われます。設計士には、建物の形を考える設計士と、建物の骨組みの強さを考える構造設計士がいます。彼らは、建物の大きさに合わせて図面を描いたり、頑丈な骨組みを作るために必要な材料を選んだりします。

建物の強さを計算するときは、安全のための法律に書かれている決まりを守って、とても細かく計算します。例えば、柱や梁がどれだけの重さに耐えられるかなどを計算します。これは、建物の安全を守る上でとても大切なことです。構造設計士は、建物の安全を守る責任を負っているので、常に新しい技術や知識を学び、安全な建物を設計しようと努力しています。

建物を実際に建てる工事現場では、施工管理者という人が活躍します。施工管理者は、設計士が描いた図面通りに工事が進んでいるか、使われている材料は正しいかなどを確認します。建物の品質を守るのも、施工管理者の大切な仕事です。

このように、建物を建てるには、設計士、構造設計士、施工管理者など、たくさんの専門家が協力して仕事を進めます。それぞれが自分の専門分野で力を発揮することで、安全で質の高い建物が完成するのです。もし、建物の設計や工事についてわからないことや不安なことがあれば、気軽に専門家に相談しましょう。専門家は、いつでも相談に乗ってくれます。安心して暮らせる建物を建てるために、専門家の存在は欠かせません。

| 専門家 | 役割 |

|---|---|

| 設計士 | 建物の形や使い道、周りの様子、土地の状態などを考え、建物の設計を行う。図面を描く。 |

| 構造設計士 | 建物の骨組みの強さを考える。法律に基づいて建物の強さを計算する。必要な材料を選ぶ。 |

| 施工管理者 | 工事現場で、設計図通りに工事が進んでいるか、材料が正しいかなどを確認する。建物の品質を守る。 |