借主の基礎知識

不動産の疑問

先生、「借主」って、お金を払って家を借りる人のことですよね?

不動産アドバイザー

はい、そうです。お金を払って土地や建物を借りる人のことを「借主」と言います。もっと正確に言うと、契約によって土地や建物を借り、それを使う権利を得て、その代わりに家賃などの対価を支払う人のことを指します。

不動産の疑問

貸す人のことは「貸主」ですよね?何か他に特別な言葉で呼ぶことはありますか?

不動産アドバイザー

はい、「賃貸人」とも呼びます。どちらも同じ意味で使われます。つまり、「借主」と「賃貸人」は、賃貸借契約における当事者同士ということになりますね。

借主とは。

「不動産」と「建物」について、『借り手』という言葉の意味を説明します。『借り手』とは、お金を払うことで賃貸物件を借りる人のことです。『借り手』は『賃借人』とも呼ばれます。反対に、貸す側の人のことは『賃貸人』または『貸し主』と呼びます。借り手には、いくつか守らなければならないことがあります。まず、決められた家賃を遅れずに払う義務があります。次に、引っ越す際には、借り始めたときと同じ状態に戻して返す義務があります。最後に、賃貸契約の内容を守る義務があります。たとえば、共有部分の使い方やペットを飼う際のルールなども、契約内容に含まれるので守らなければなりません。

借主とは

借主とは、お金を支払うことで、他人が所有する建物を借りて使用する人のことです。言い換えると、賃貸契約において借りる側の当事者を指します。建物の種類はアパート、マンション、一戸建て住宅など様々で、契約によって定められた期間、その建物を利用する権利を得ます。これは所有権とは全く異なり、あくまで使用する権利のみを持っている点を理解することが大切です。

借主は、快適な暮らしを送るために、自分の希望に合った建物を慎重に選ぶ必要があります。建物を選ぶ際には、場所、部屋の配置や広さ、備え付けられている設備、そして毎月の家賃など、様々な点を比較検討することが重要です。たとえば、職場や学校への近さ、駅からの距離、周辺の店などを考慮して場所を選ぶ必要があります。また、家族構成に合った部屋の数や広さ、必要な設備があるかどうかも確認する必要があります。さらに、家賃が無理なく支払える範囲内であることも大切です。

契約を結ぶ際には、契約書の内容を隅々まで確認することが不可欠です。契約期間、家賃の支払い方法、修繕に関する責任の範囲、更新料など、様々な条項が含まれています。もし内容が理解できない部分や疑問点があれば、遠慮なく不動産会社に質問し、納得した上で契約を結ぶことが大切です。契約書は賃貸生活における重要な約束事ですので、軽視せずにしっかりと目を通すようにしましょう。

借主には、家賃を期日までに支払う、建物を大切に扱う、近隣住民との良好な関係を築くといった責任があります。これらの責任を果たすことで、家主との信頼関係を築き、快適な賃貸生活を送ることができます。家主や近隣住民との良好な関係は、気持ちよく生活するために欠かせません。日頃から挨拶を交わしたり、困ったことがあれば相談したりするなど、良好なコミュニケーションを心がけましょう。

| 役割 | 定義 | 重要事項 | 責任 |

|---|---|---|---|

| 借主 | 賃貸契約において、お金を支払うことで他人が所有する建物を借りて使用する人 |

|

|

貸主との関係

借り手にとって、貸し主との良好な関係は、快適な住まい環境を築く上で欠かせません。貸し主は建物の持ち主であり、借り手に対して住まいを貸し出す権利を持っています。両者の関係は賃貸借契約という約束事で結ばれており、この契約書には、双方の権利と義務が細かく記されています。

借り手にとって最も重要な義務は、期日までにきちんと家賃を支払うことです。家賃の支払いが滞ると、貸し主との信頼関係が崩れ、最悪の場合、住まいを出て行かなくてはならない事態に陥る可能性もあります。また、借りている住まいは、大切に扱う必要があります。日常生活で生じた小さな傷や汚れは、借り手の責任で修繕する必要があります。例えば、壁に画鋲の穴を開けた場合や、床に飲み物をこぼしてシミを作ってしまった場合は、退去時に原状回復費用を負担することになります。さらに、近隣住民との良好な関係を保つことも重要です。騒音やゴミ出しに関するトラブルは、貸し主との関係にも影響を及ぼす可能性があります。

一方、貸し主には、借り手が安心して暮らせるよう、住まいの環境を整備する義務があります。例えば、雨漏りや水道の故障といった、通常の生活に支障をきたす不具合が発生した場合、貸し主は速やかに修繕を行う責任があります。また、建物の老朽化による修繕も、貸し主の負担で行われます。

借り手と貸し主は、お互いを尊重し、良好な意思疎通を図ることが大切です。日頃から挨拶を交わしたり、何か困ったことがあれば、すぐに相談するなど、良好な人間関係を築く努力が重要です。問題が発生した場合は、感情的にならず、冷静に話し合い、解決策を探ることが重要です。お互いに協力し合うことで、快適な賃貸生活を送ることができるでしょう。

| 項目 | 借り手の義務 | 貸し主の義務 |

|---|---|---|

| 金銭 | 期日までに家賃を支払う | – |

| 住居の維持 |

|

|

| 近隣関係 | 近隣住民との良好な関係を保つ | – |

| その他 | 貸し主と良好な意思疎通を図る | 借り手が安心して暮らせるよう、住まいの環境を整備する |

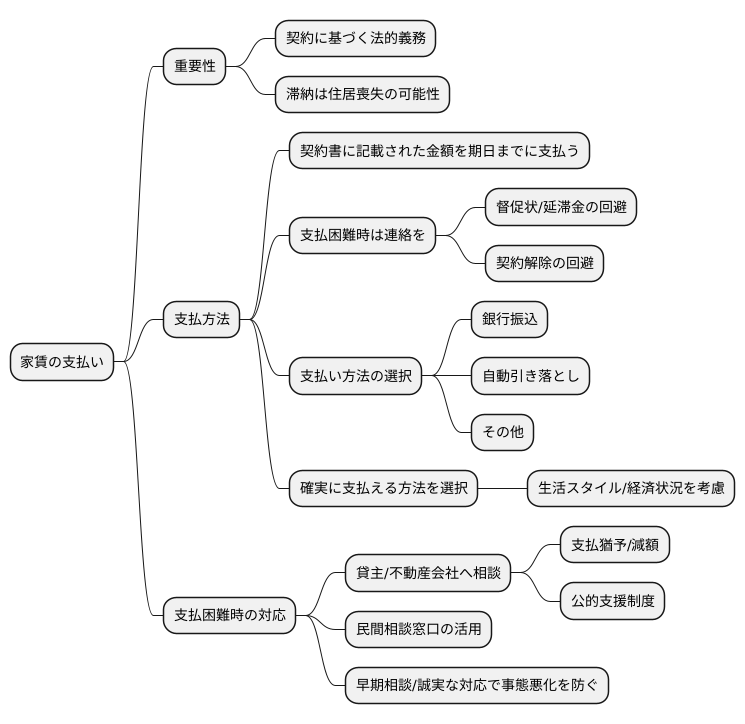

賃料の支払い義務

住まいを借りる際、借り手にとって最も大切な務めの一つが家賃の支払いです。これは単に住まいの対価を支払うだけでなく、契約に基づく重要な法的義務でもあります。家賃の支払いを滞らせると、様々な問題が生じる可能性があり、最終的には住まいを失うことにもなりかねません。

家賃は、契約書に記載されている金額を、決められた期日までに支払う必要があります。支払期日を守れない場合は、すぐに貸主や不動産会社に連絡し、事情を説明することが重要です。連絡を怠ると、督促状が届いたり、延滞金が発生することがあります。また、度重なる延滞は、契約解除の理由となり、強制的に退去させられる可能性も出てきます。

家賃の支払い方法は、銀行振込や自動引き落としなど様々です。それぞれの方法にはメリット、デメリットがあるので、自分の生活スタイルや経済状況に合った方法を選び、確実に支払えるようにしましょう。例えば、給料日に合わせて自動引き落としを設定しておけば、支払いを忘れずに済みます。また、銀行振込の場合は、振込手数料や振込期日などをしっかりと確認しておくことが大切です。

もし、病気や失業などで家賃の支払いが難しくなった場合は、すぐに貸主や不動産会社に相談しましょう。問題を一人で抱え込まずに、早めに相談することで、支払いの猶予や減額、公的な支援制度の利用など、状況に合わせた解決策を見つけることができるかもしれません。また、民間の相談窓口なども活用し、専門家の助言を得ることも有効な手段です。早期に相談し、誠実に対応することで、事態の悪化を防ぐことができるでしょう。

原状回復の義務

賃貸物件を退去する際、借主には原状回復義務が生じます。これは、借りた部屋を元の状態に戻す義務のことですが、すべてを元通りにする必要はありません。通常どおりの生活で生じた、経年劣化や自然損耗は貸主の負担となります。例えば、畳の日焼けや壁のクロスが経年で変色したといったものは、借主が負担する必要はありません。

原状回復義務の対象となるのは、借主の故意や過失、不注意によって生じた損害です。例えば、うっかり壁に穴を開けてしまった、飲み物をこぼして床に染みを作ってしまった、タバコの焼け焦げをつけてしまった、といったものが該当します。このような損害は、借主の責任で修復または弁償する必要があります。

原状回復の範囲や費用負担については、国土交通省が公表している『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』を参考に判断されます。このガイドラインでは、経年劣化と借主の故意・過失による損害の区分が具体例と共に示されていますので、事前に確認しておくと良いでしょう。また、賃貸借契約書に原状回復に関する特約が定められている場合は、契約内容に従うことになります。契約内容をよく理解しておらず、後々トラブルにならないよう、不明な点は貸主や不動産会社に確認することが大切です。

退去時のトラブルを避けるためには、入居前に部屋の状態を写真や動画で記録しておくことが重要です。特に、既存の傷や汚れは入居前に記録しておくことで、退去時に借主の責任が問われるのを防ぐことができます。また、日頃から部屋を丁寧に使い、清潔に保つことも大切です。こまめな掃除や換気を心掛けることで、汚れやカビの発生を抑え、原状回復にかかる費用を軽減することができます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 原状回復義務 | 賃貸物件退去時に、借りた部屋を元の状態に戻す義務。ただし、通常の生活で生じた経年劣化や自然損耗は貸主負担。 |

| 貸主負担 | 畳の日焼け、壁クロスの経年変色など、自然損耗による劣化。 |

| 借主負担 | 借主の故意・過失・不注意による損害(壁の穴、床の染み、タバコの焼け焦げなど)。 |

| 判断基準 | 国土交通省『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』、賃貸借契約書の特約。 |

| トラブル防止策 | 入居前の部屋の状態を写真・動画で記録、日頃の丁寧な使用と清掃・換気。 |

契約を守る義務

住まいを借りる契約には、毎月決まった額のお金を支払うこと以外にも、様々な決まりごとがあります。これは、快適な住まい環境を維持し、そこに住む人々がお互いに気持ちよく暮らせるようにするために定められています。契約書には、ペットを飼うことが許されているか、楽器の演奏はいつまでなら良いか、みんなが使う場所をどのように使うべきかなど、物件ごとに様々なルールが細かく書かれています。住まいを借りる人は、これらのルールをきちんと守らなければなりません。

もしルールを守らないと、まずは注意を受けることになります。それでも改善が見られない場合は、最悪の場合、契約を打ち切られ、住まいを出なければならないこともあります。そうならないためにも、契約の内容は、住み始める前にしっかりと目を通し、理解しておくことが大切です。契約書に書かれている内容でわからないことや疑問に思うことがあれば、遠慮なく家主や不動産会社に質問しましょう。彼らに相談することで、誤解やトラブルを防ぎ、安心して住まいを探すことができます。

契約を守ることは、自分自身が快適に暮らせるだけでなく、他の入居者との良好な関係を築くためにも欠かせません。近隣住民との良好な関係は、日々の生活の質を向上させる上で重要な要素となります。お互いにルールやマナーを守り、気持ちの良い挨拶を交わすなど、地域社会の一員としての自覚を持って行動することで、より豊かな生活を送ることができるでしょう。契約を守り、責任ある行動を心がけることで、円滑な人間関係を築き、より良い住まい環境を皆で作っていくことができるのです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 契約の種類 | 月払い |

| 契約内容の重要性 | 快適な住環境の維持、良好な人間関係の構築 |

| 契約内容の例 | ペットの飼育、楽器の演奏、共用スペースの利用 |

| 契約違反時のペナルティ | 注意、契約解除 |

| 契約内容の確認 | 住み始める前に確認、不明点は家主または不動産会社に確認 |

| 契約遵守のメリット | トラブル防止、安心な住まい探し、近隣住民との良好な関係、生活の質の向上、円滑な人間関係、より良い住まい環境 |

| 地域社会への参加 | ルールとマナーの遵守、挨拶 |