静かな住まい選び:騒音等級を知ろう

不動産の疑問

先生、「騒音等級」ってよく聞くんですけど、何のことかよく分かりません。教えてもらえますか?

不動産アドバイザー

そうか、では説明しよう。「騒音等級」とは、部屋の中で聞こえる外の騒音を段階に分け、どのくらい静かなのかを表す尺度のことじゃ。たとえば、外の車の音や電車の音が、部屋の中でどれくらい聞こえるのかを評価するのに使われるんじゃよ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、どんな風に段階分けされているんですか?

不動産アドバイザー

騒音等級は「N値」という数字で表され、数字が小さいほど静かになるんじゃ。たとえばN35は「小さく聞こえる程度」、N40は「聞こえるが会話に支障なし」を表していて、静かな部屋はN35以下が良いとされているんじゃよ。

騒音等級とは。

「不動産」と「建物」についてよく使われる言葉である「騒音の等級」について説明します。「騒音の等級」とは、部屋の中で聞こえる騒音の大きさを段階別に分けたもので、「N値」とも呼ばれます。マンションなどの部屋の中にいる時に、外の車の音や電車の音、エレベーターの音など、色々な音がどれくらい聞こえるかを評価する時に使われます。「騒音の等級」は、数字が小さいほど静かであることを示しています。日本の建築学会では、住む部屋や学校ではN35(小さく聞こえる程度)、事務所ではN40(聞こえるが会話の邪魔にはならない程度)が、快適な環境を作るための目安としています。

騒音等級とは

住まいの快適さを考える上で、周囲の音環境はとても大切です。 騒音は、安らかな暮らしを妨げる大きな要因となることがあります。そこで、住まいの静けさを示す指標として「騒音等級」が使われています。これは、建物が外部の音をどれくらい遮断できるかを示すもので、「N値」とも呼ばれます。このN値は、数値が小さいほど遮音性能が高く、静かな住まいであることを示します。

例えば、N値30の住まいは、N値40の住まいよりも静かです。N値が10違えば、体感では音が半分になったように感じられます。N値は、特定の周波数における音の遮断性能を表しており、具体的には1000ヘルツの音を基準に評価されます。これは、人の耳が特に敏感な周波数帯であるためです。

騒音には、自動車や電車、飛行機などの交通騒音、工場や工事現場などから発生する産業騒音、そして近隣の生活音など、様々な種類があります。騒音等級は、これらの音を総合的に評価し、住まいの中への侵入を防ぐ建物の性能を示すものです。N値を知ることで、どれくらい静かな住環境が得られるか、具体的なイメージを持つことができます。

一般的に、静かな住宅地ではN値30~40程度が求められます。都会のマンションなどでは、N値35程度あれば比較的静かな住まいと言えるでしょう。一方、幹線道路に面した場所では、N値50以上になることもあります。静かな住まいを求めるのであれば、N値30以下の住まいを選ぶのが良いでしょう。ただし、N値はあくまで目安であり、窓を開けた場合や、建物の構造、周囲の環境によって騒音の感じ方は変わってきます。建物の間取り、窓の位置なども騒音に影響を与えるため、実際に現地を訪れて、自分の耳で確かめることが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 騒音等級 (N値) | 建物の遮音性能を示す指標。数値が小さいほど遮音性が高い。 |

| N値と体感の関係 | N値が10違うと、体感では音が半分になったように感じる。 |

| N値の基準 | 1000ヘルツの音を基準に評価。人間の耳が敏感な周波数帯のため。 |

| 騒音の種類 | 交通騒音、産業騒音、生活音など。 |

| 静かな住宅地のN値 | 30~40程度。 |

| 都会のマンションのN値 | 35程度あれば比較的静か。 |

| 幹線道路沿いのN値 | 50以上になることも。 |

| 静かな住まいの目安 | N値30以下。 |

| その他 | 窓の開閉、建物の構造、周囲の環境、間取り、窓の位置なども騒音に影響。 実際に現地で確認することが大切。 |

騒音等級の目安

住まいや学び舎、仕事場といった建物内における音環境の良し悪しは、そこに住む人、学ぶ人、働く人の暮らしやすさや作業効率に直結する重要な要素です。日本建築学会では、それぞれの用途に適した望ましい静けさの基準として、騒音等級(NC値)を設けています。この騒音等級は、数値が小さいほど静かな環境を表し、数値が大きいほど騒がしい環境を示します。

例えば、住居や学校などの居室においては、NC-35が望ましいとされています。NC-35とは、ささやき声や木の葉の擦れる音といった小さな音が聞こえる程度の静けさを指します。読書や勉強、睡眠といった活動に集中できる静かな環境を保つためには、NC-35程度の静けさが重要です。外の車の音や話し声、生活音などが気になりにくく、落ち着いて過ごせる快適な空間を実現できます。

事務所や仕事場には、NC-40が適切とされています。NC-40とは、通常の会話や電話の呼び出し音などが聞こえるものの、会話に支障がない程度の静けさを指します。仕事に集中できる静けさを確保しつつ、同僚との会話や電話対応など、円滑なコミュニケーションも取れる環境です。完全に音を遮断してしまうと、周囲との連携が難しくなり、業務効率の低下につながる恐れがあります。

一般的に、NC-30以下は非常に静かな環境、NC-45以上は騒がしい環境とされています。図書館や美術館といった静寂が求められる空間はNC-30以下に、工場や工事現場といった騒音が発生しやすい環境はNC-45以上になることが多いです。建物の用途に合わせて適切な騒音等級を選ぶことで、快適で過ごしやすい空間を作ることが可能です。静かすぎても、騒がしくても、集中力や生産性が低下する可能性があるため、騒音等級を考慮した設計や防音対策は、建物の快適性を大きく左右する重要な要素と言えるでしょう。

| 場所 | 望ましい騒音等級(NC値) | 環境 | 具体的な音 |

|---|---|---|---|

| 住居/学校(居室) | NC-35 | 静か | ささやき声、木の葉の擦れる音 |

| 事務所/仕事場 | NC-40 | 適度な静けさ | 通常の会話、電話の呼び出し音 |

| 図書館/美術館 | NC-30以下 | 非常に静か | – |

| 工場/工事現場 | NC-45以上 | 騒がしい | – |

騒音の影響

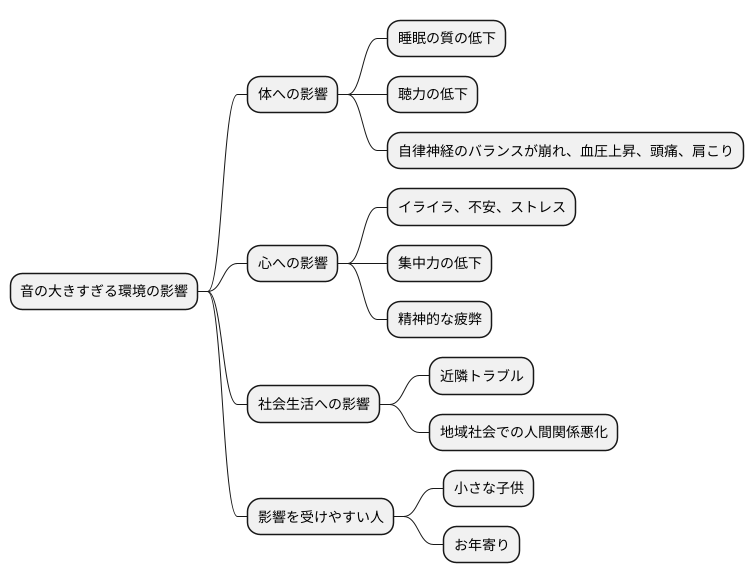

音の大きすぎる環境は、私たちの暮らしに様々な影響を与えます。大きく分けて、体への影響と心への影響、そして社会生活への影響が考えられます。

まず、体への影響として、一番に挙げられるのは睡眠の質の低下です。工事の音や車の音で夜中に目が覚めてしまうと、ぐっすり眠ることができず、日中の活動に支障をきたすことがあります。また、常に大きな音にさらされていると、聴力が落ちる危険性も出てきます。さらに、自律神経のバランスが崩れ、血圧の上昇や頭痛、肩こりといった体の不調につながることもあります。

次に、心への影響としては、騒音はイライラや不安といった感情を増幅させ、ストレスを与えます。静かに読書をしたいのに外の音が気になって集中できない、といった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。このような集中力の低下は、学習や仕事の効率を下げることにつながります。また、常に騒音にさらされていると、精神的に疲弊しやすくなるでしょう。

最後に社会生活への影響としては、騒音は近隣とのトラブルの原因になりやすいことが挙げられます。例えば、ピアノの音や話し声がうるさいと苦情が来ることもあるでしょう。騒音問題がこじれると、地域社会での人間関係に悪影響を及ぼす可能性があります。

特に小さな子供やお年寄りは、音に対する感受性が高いため、騒音の影響を受けやすいと言われています。静かな環境は、心身ともに健康な生活を送る上で欠かせないものです。生活空間の音環境を見直し、快適な暮らしを送りましょう。

騒音対策

静かな住まい環境は、心身ともに健康な暮らしを送る上で欠かせません。騒音は、安らぎを妨げるだけでなく、集中力を低下させたり、睡眠不足を引き起こしたりするなど、私たちの生活に様々な悪影響を及ぼします。快適な住空間を実現するためには、騒音対策をしっかりと行うことが重要です。

まず、建物の構造面では、壁の厚さや材質に注目しましょう。厚くて密度の高い壁は、音を遮断する効果が高くなります。コンクリートの壁は遮音性に優れていますが、木造住宅の場合は、壁の中に吸音材を組み込むなど、工夫が必要です。窓ガラスも同様に、厚みや構造によって遮音性能が大きく変わります。二重窓や防音サッシは、外部からの騒音を大幅に軽減する効果があります。

次に、室内の反響音を抑えることも大切です。音が壁や床で反射することで、騒音が増幅されてしまいます。カーペットやカーテン、布張りの家具などは、音を吸収する効果があります。これらの吸音材を効果的に配置することで、室内の音環境を改善し、より静かな空間を作ることができます。

さらに、家具の配置も騒音対策に役立ちます。背の高い本棚などを壁際に置くことで、音の伝わりを軽減することができます。また、生活音にも気を配りましょう。例えば、夜間の洗濯機や掃除機の使用は控えたり、テレビの音量を調節したりするなど、周囲への配慮も騒音対策の一つです。

騒音対策は、建物の構造だけでなく、家具の配置や生活習慣など、様々な要素が絡み合っています。多角的な対策を行うことで、より静かで快適な住まい環境を実現できるでしょう。

| 対策項目 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 建物の構造 |

|

| 室内吸音 |

|

| 家具配置 |

|

| 生活習慣 |

|

住まい選びでの注意点

住まいを選ぶということは、人生における大きな転換点であり、慎重な検討が必要です。快適な生活を送るためには、間取りや設備だけでなく、周辺環境にも十分に気を配る必要があります。騒音は、住まいの快適さを大きく左右する要素の一つです。数値化された等級だけでなく、実際に自分の耳で確かめることが大切です。

幹線道路や鉄道線路に近い物件は、交通の便が良い反面、車の音や電車の走行音に悩まされる可能性があります。特に、線路に近い場合は、踏切の音や警報音、振動なども考慮しなければなりません。また、空港が近い場合は、飛行機の離着陸による騒音も無視できません。

工場や商業施設が近くにある場合も、機械の稼働音や人の話し声、音楽などが気になるかもしれません。時間帯によって騒音の大きさが変わる場合もあるので、昼間だけでなく、夜間や早朝にも足を運んで確認することをお勧めします。内覧の際には、窓を開けてみて、実際にどの程度の音が入ってくるのかを確かめてみましょう。

近隣住民に騒音について尋ねてみるのも有効な手段です。実際に住んでいる人の生の声を聞くことで、数値や資料だけでは分からない情報を得られる可能性があります。また、自治体に問い合わせて、地域の騒音に関する規制や苦情の有無を確認するのも良いでしょう。

快適な住まいを見つけるためには、騒音以外にも、日当たりや風通し、周辺の治安、買い物施設へのアクセスなども考慮する必要があります。様々な角度から情報を集め、総合的に判断することが大切です。焦らずじっくりと時間をかけて、本当に自分に合った住まいを見つけてください。

| 騒音源 | 具体的な音 | 確認事項 |

|---|---|---|

| 交通機関 | 車の音、電車の走行音、踏切の音、警報音、振動、飛行機の離着陸音 | 幹線道路、鉄道線路、空港への近さ、時間帯による変化、窓を開けた時の音の入り方 |

| 工場・商業施設 | 機械の稼働音、人の話し声、音楽 | 工場や商業施設への近さ、時間帯による変化 |

| 近隣住民 | 生活音、地域の情報 | 近隣住民への聞き込み、自治体への問い合わせ |

騒音の感じ方の個人差

住まいの快適さを考える上で、音の問題は避けて通れません。騒音は、人によって感じ方が大きく異なるため、注意が必要です。同じ大きさの音であっても、うるさいと感じる人もいれば、そうでない人もいます。これは、年齢や性格、生活習慣など、様々な要因が影響しているからです。

まず、年齢による聴力の変化は、騒音の感じ方に大きく関わります。高い音は、年齢を重ねるにつれて聞こえにくくなるため、年配の方は若い方よりも騒音の影響を受けにくい傾向があります。例えば、若い人が気になる高音域の機械音や虫の鳴き声も、年配の方には聞こえにくく、それほど気にならない場合もあるでしょう。

また、個人の性格も騒音の感じ方に影響します。神経質な人は、小さな物音でも気にしやすい一方、おおらかな人は、ある程度の音がしても気にしないことが多いです。例えば、冷蔵庫の稼働音や時計の秒針の音など、普段は意識しないような小さな音でも、神経質な人にとっては大きなストレスになる可能性があります。

さらに、生活習慣も騒音に対する感度を左右します。静かな環境で生活してきた人は、少しの音でもうるさく感じるかもしれません。逆に、賑やかな場所で生活してきた人は、ある程度の騒音には慣れているため、あまり気にならないでしょう。例えば、幹線道路沿いの住宅街で育った人は、車の音に慣れているため、静かな郊外に引っ越すと、逆に静けさが気になってしまう場合もあります。

このように、騒音の感じ方には個人差があるため、数値だけで判断するのは危険です。建物の遮音性能を表す等級だけで住まいの快適さを判断するのではなく、自分の耳で確かめることが重要です。内覧の際には、実際に部屋に滞在し、窓を開け閉めしたり、周りの音を注意深く聞いてみたりするなどして、騒音の程度を体感することをお勧めします。特に、気になる時間帯(例えば、朝の通勤時間帯や夜間)に確認することで、より具体的なイメージを持つことができるでしょう。静かで快適な住まい選びのためには、自身の感覚を大切に、慎重に判断することが大切です。

| 要因 | 詳細 | 例 |

|---|---|---|

| 年齢による聴力の変化 | 高い音は年齢とともに聞こえにくくなるため、年配の方は若い方より騒音の影響を受けにくい。 | 若い人が気になる高音域の機械音や虫の鳴き声も、年配の方には聞こえにくく、気にならない場合もある。 |

| 個人の性格 | 神経質な人は小さな物音でも気にしやすい一方、おおらかな人はある程度の音がしても気にしない。 | 冷蔵庫の稼働音や時計の秒針の音など、普段は意識しないような小さな音でも、神経質な人にとっては大きなストレスになる可能性がある。 |

| 生活習慣 | 静かな環境で生活してきた人は、少しの音でもうるさく感じる。賑やかな場所で生活してきた人は、ある程度の騒音には慣れているため、あまり気にならない。 | 幹線道路沿いの住宅街で育った人は、車の音に慣れているため、静かな郊外に引っ越すと、逆に静けさが気になってしまう場合もある。 |

| 騒音の体感 | 騒音の感じ方には個人差があるため、数値だけで判断せず、自分の耳で確かめることが重要。 | 内覧の際に、実際に部屋に滞在し、窓を開け閉めしたり、周りの音を注意深く聞いてみたりするなどして、騒音の程度を体感する。特に、気になる時間帯(例えば、朝の通勤時間帯や夜間)に確認することで、より具体的なイメージを持つことができる。 |