快適な暮らしに欠かせないお湯:給湯システム

不動産の疑問

先生、「給湯」ってどういう意味ですか?お湯を沸かすことと同じですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。「お湯を沸かす」ことも含まれるけど、「給湯」はもっと広い意味だよ。キッチンやおふろ、洗面所など、お湯を使う場所に、お湯を送って使えるようにすることを言うんだ。

不動産の疑問

じゃあ、お湯を沸かす機械からお湯を送るってことですね。蛇口をひねったらお湯が出るのも「給湯」ですか?

不動産アドバイザー

その通り!お湯を沸かす機械(給湯器)でお湯を作って、パイプで必要な場所に送る。蛇口をひねってお湯が出るのも「給湯」の一部だよ。お湯を「供給する」って意味だね。

給湯とは。

家の中の台所やお風呂、洗面所などに温かいお湯を送ることを『給湯』といいます。ふつうの家では、お湯を沸かす機械(給湯器)でお湯を作って、配管という管を通して台所、お風呂、洗面所に届けます。お湯の送り方には、一つの機械から必要な場所に配管で送る方法と、お湯を使う場所ごとに機械を置く方法があります。

お湯の供給:暮らしの基盤

現代の暮らしは、温かいお湯なしには考えられません。朝、顔を洗うことから始まり、一日の終わりに疲れを癒すお風呂まで、温かいお湯は私たちの生活に安らぎと快適さをもたらしてくれます。

台所でも、温かいお湯の重要性は計り知れません。食器を洗う際、油汚れを落とすのに温かいお湯は不可欠です。また、調理の際にも、食材を洗ったり、茹でたり、煮込んだりする際に温かいお湯が活躍します。衛生面を保つ上でも、温かいお湯は大きな役割を果たしています。

こうした快適な暮らしを支えているのが、給湯設備です。蛇口をひねれば瞬時に温かいお湯が使えるという便利さは、今では当たり前のものとなっています。しかし、この当たり前の裏側には、高度な技術と緻密な仕組みが隠されています。

給湯設備には、大きく分けて瞬間湯沸かし器と貯湯式給湯器の二種類があります。瞬間湯沸かし器は、必要な時に必要な量だけお湯を沸かすため、無駄がなく省エネルギーです。一方、貯湯式給湯器は、あらかじめお湯を沸かしてタンクに貯めておく方式で、安定した湯量と温度が得られるのが特徴です。それぞれの家庭のライフスタイルや家族構成、住宅の構造に合わせて、最適な給湯設備を選ぶことが大切です。

近年では、省エネルギー性や環境への配慮から、高効率給湯器や太陽熱温水器なども注目を集めています。太陽のエネルギーを利用してお湯を沸かす太陽熱温水器は、環境負荷を低減するだけでなく、光熱費の節約にも繋がります。快適な暮らしを維持しながら、地球環境にも貢献できる給湯設備を選ぶことは、これからの時代ますます重要になってくるでしょう。

| 給湯設備の種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 瞬間湯沸かし器 | 必要な時に必要な量だけお湯を沸かすため、無駄がなく省エネルギー。 | 一度に大量のお湯を使う場合、湯量が不足する可能性がある。 |

| 貯湯式給湯器 | あらかじめお湯を沸かしてタンクに貯めておく方式で、安定した湯量と温度が得られる。 | タンクに貯めたお湯を保温するためのエネルギーが必要。 |

| 高効率給湯器 | 省エネルギー性が高く、環境負荷を低減できる。 | 初期費用が比較的高価な場合がある。 |

| 太陽熱温水器 | 太陽のエネルギーを利用してお湯を沸かすため、光熱費の節約になる。環境負荷が低い。 | 天候に左右されるため、安定した湯量が得られない場合がある。 |

給湯器の役割と仕組み

私たちの生活に欠かせないお湯を作る装置、それが給湯器です。毎日お風呂に入ったり、キッチンでお湯を使ったりと、快適な暮らしを送る上で給湯器は重要な役割を担っています。では、給湯器はどのようにお湯を作り出しているのでしょうか?

給湯器には主に三つの種類があります。一つ目は、都市ガスやプロパンガスを燃料とするガス給湯器です。ガス給湯器は、ガスを燃焼させて発生する熱でお湯を沸かします。燃焼効率が高いため、お湯を作るのにかかる費用が比較的抑えられるという利点があります。また、お湯を使う時に必要な量だけ瞬時にお湯を作る「瞬間式」と、あらかじめタンクにお湯を貯めておく「貯湯式」があります。必要な時にすぐにお湯を使いたい場合は瞬間式、一度に大量のお湯を使いたい場合は貯湯式を選ぶと良いでしょう。

二つ目は灯油を燃料とする石油給湯器です。石油給湯器もガス給湯器と同様に、灯油を燃やして発生する熱でお湯を沸かします。ガス給湯器よりも貯湯タンクが大きいものが多く、一度にたくさんのお湯を使うことができます。大人数の家族や、お湯の使用量が多い家庭に向いています。

三つ目は電気を熱源とする電気給湯器です。電気給湯器は、電気の力でヒーターを熱し、その熱でお湯を沸かします。燃焼を伴わないため、排ガスが発生せず、環境に優しいという特徴があります。また、設置場所を選ばないこともメリットの一つです。

このように、給湯器にはそれぞれ異なる特徴があります。家族の人数、お湯の使用量、設置場所の状況、環境への配慮など、それぞれの家庭の事情に合わせて最適な給湯器を選ぶことが大切です。給湯器を選ぶ際には、専門の業者に相談してみるのも良いでしょう。

| 種類 | 燃料 | メリット | デメリット | その他 |

|---|---|---|---|---|

| ガス給湯器 | 都市ガス/プロパンガス | 燃焼効率が高く、費用が抑えられる | – | 瞬間式と貯湯式がある |

| 石油給湯器 | 灯油 | 貯湯タンクが大きく、一度にたくさんのお湯を使える | – | 大人数の家族や、お湯の使用量が多い家庭向け |

| 電気給湯器 | 電気 | 排ガスが発生せず環境に優しい、設置場所を選ばない | – | – |

集中給湯と局所給湯:それぞれの利点

お湯を沸かす仕組みには、大きく分けて集中給湯と局所給湯の二つの方法があります。それぞれに長所と短所があるので、ご自宅に合った方法を選ぶことが大切です。

まず、集中給湯について説明します。集中給湯は、一つの大きなお湯を沸かす機械で家中のお湯を作り、配管を使って各場所に届ける方法です。この方法の大きな利点は初期費用が安く済むことです。お湯を沸かす機械が一つで済むため、設置費用を抑えることができます。また、点検や修理も一つの機械に対して行えば良いので管理が楽という点もメリットです。しかし、お湯を沸かす場所から実際に使う場所まで距離があるため、お湯が出るまでに時間がかかったり、配管の中でお湯が冷めてしまうというデメリットもあります。特に冬場は、お湯が出るまでに長い時間待たなければならず、無駄な水とエネルギーを消費してしまう可能性があります。

一方、局所給湯は、台所やお風呂など、お湯を使う場所にそれぞれ小型のお湯を沸かす機械を設置する方法です。お湯を使う場所のすぐ近くにお湯を沸かす機械があるので、お湯が出るまでの待ち時間が短く、すぐに温かいお湯を使うことができます。また、お湯を沸かす機械から蛇口までの距離が短いので、配管の中でお湯が冷めることも少なく、無駄なエネルギーを削減できます。必要な時に必要な量だけお湯を沸かすことができるので、省エネルギーにも繋がります。しかし、局所給湯はお湯を沸かす機械を複数設置する必要があるため、集中給湯に比べて初期費用が高くなります。また、機械が複数あるため、点検や修理の手間も増えます。

このように、集中給湯と局所給湯にはそれぞれ異なる特徴があります。家族の人数や生活の仕方、家の構造などをよく考えて、どちらの方法がご自宅に合っているかを判断することが大切です。例えば、家族の人数が多くお湯の使用量が多い家庭では、集中給湯の方が適している場合があります。一方、一人暮らしなどでお湯の使用量が少ない場合は、局所給湯の方が経済的と言えるでしょう。専門家と相談しながら最適な給湯方法を選び、快適な暮らしを実現しましょう。

| 項目 | 集中給湯 | 局所給湯 |

|---|---|---|

| 仕組み | 一つの機械で家中にお湯を供給 | 各使用場所に小型給湯器を設置 |

| 初期費用 | 安い | 高い |

| ランニングコスト | 高い(待機エネルギー損失) | 低い |

| お湯が出るまでの時間 | 長い | 短い |

| お湯の温度 | やや低い(配管での放熱) | 高い |

| メンテナンス | 楽(1台のみ) | 手間(複数台) |

| 省エネ性 | 低い | 高い |

| 適した世帯 | 家族人数が多く、お湯の使用量が多い | 家族人数が少なく、お湯の使用量が少ない |

より快適な給湯システムのために

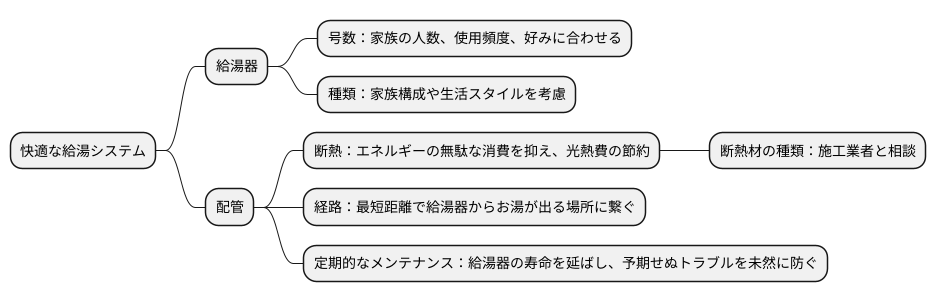

住まいの快適さを大きく左右するお湯。すぐに温かいお湯を使えることは、日々の暮らしに欠かせない喜びです。快適な給湯を実現するには、給湯器の性能だけでなく、配管の適切な設計と施工が重要です。

まず、お湯を温める給湯器選びですが、家族の人数や使用頻度、好みに合わせて適切な号数や種類を選びましょう。号数が小さすぎるとお湯の供給が追いつかず、ストレスを感じてしまうかもしれません。一方、大きすぎると初期費用や維持費が無駄になってしまいます。家族構成や生活スタイルを考慮し、最適なものを選びましょう。

次に、配管における重要なポイントは断熱です。配管に断熱材を適切に施工することで、お湯が配管内を通る際に外気に冷やされて温度が低下することを防ぎます。これは、エネルギーの無駄な消費を抑え、光熱費の節約にも繋がる大切な要素です。断熱材の種類も様々ですので、施工業者と相談し、最適なものを選びましょう。

さらに、配管の経路にも気を配る必要があります。配管が長すぎると、お湯が出るまでに時間がかかってしまい、使い勝手が悪くなってしまいます。できるだけ最短距離で給湯器からお湯が出る場所に繋がるよう設計することで、待ち時間を短縮し、快適にお湯を使うことができます。

そして、定期的なメンテナンスも忘れてはいけません。給湯器や配管は、日々使用することで劣化していきます。定期的に点検し、必要な部品交換や清掃を行うことで、給湯器の寿命を延ばし、予期せぬトラブルを未然に防ぐことができます。これは、安全で快適な暮らしを維持するために非常に重要です。

快適な給湯システムは、日々の暮らしを支える重要な設備です。給湯器選びから配管の設計、施工、そしてメンテナンスまで、しっかりと計画し、実行することで、より快適で経済的なお湯使いを実現し、暮らしの質を高めることができます。

これからの給湯システムの進化

近年の目覚ましい技術革新は、私たちの暮らしに欠かせない給湯システムにも大きな変化をもたらしています。従来の単なるお湯を沸かす装置から、快適性、経済性、そして環境への配慮を兼ね備えた高度なシステムへと進化を遂げつつあります。

まず、省エネルギー化と高効率化は、これからの給湯システムにおいて最も重要な要素と言えるでしょう。従来の給湯器に比べてエネルギー消費量を大幅に削減できるだけでなく、お湯を沸かす速度も向上しています。これにより、光熱費の節約はもちろん、待ち時間の大幅な短縮といったメリットも享受できるようになりました。

さらに、あらゆるモノがインターネットにつながる時代において、給湯システムもその流れに取り残されていません。最新の給湯システムには、遠隔操作を可能にする技術が搭載されています。外出先からスマートフォンを使って、お湯を沸かす、温度を調整するといった操作が可能になります。帰宅時間に合わせてお風呂の準備をしておけば、疲れて帰ってきた時にもすぐに温かいお風呂に入ることができます。また、使用量を細かく確認できる機能も搭載されており、無駄なエネルギー消費を抑えることで、更なる節約につながります。

そして、環境問題への意識の高まりを受けて、再生可能エネルギーを利用した給湯システムも注目を集めています。太陽光発電や太陽熱利用システムと組み合わせることで、環境負荷を低減しながら、光熱費も抑えることが可能になります。地球温暖化対策としても有効な手段として、今後ますます普及していくことが期待されます。

このように、これからの給湯システムは、私たちの暮らしをより豊かに、より快適にするための進化を続けています。常に最新の技術を取り入れ、より良いシステムを構築していくことで、快適性、経済性、環境性能を高い次元で両立させることが、これからの給湯システムに求められています。

| 給湯システムの進化 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 省エネルギー化・高効率化 | 従来の給湯器に比べてエネルギー消費量を大幅に削減、お湯を沸かす速度も向上 | 光熱費の節約、待ち時間の短縮 |

| IoT化 | 遠隔操作が可能、使用量の確認 | 外出先から操作可能、無駄なエネルギー消費の抑制 |

| 再生可能エネルギー利用 | 太陽光発電や太陽熱利用システムとの組み合わせ | 環境負荷低減、光熱費の抑制 |

適切な給湯システム選び

お風呂や台所でお湯を使うためには、自分に合った給湯システムを選ぶことがとても大切です。家族の人数や生活の仕方、家の造りなどをよく考えて選びましょう。

まず、家族の人数が少ない一人暮らしの家庭では、小さな給湯器で十分でしょう。しかし、家族が多い家庭では、一度にたくさんのお湯を使える大きな給湯器が必要になります。朝晩の忙しい時間に、お湯が足りないと困りますよね。家族みんなが快適に使えるお湯の量を考えましょう。

次に、お風呂に入る回数やシャワーをよく使うかどうかも重要な点です。シャワーを頻繁に使う家庭であれば、お湯を沸かすのに時間のかかる貯湯式よりも、使う時にすぐにお湯を沸かす瞬間式給湯器が便利でしょう。お湯が出るまでの待ち時間が短縮され、快適なバスタイムを過ごせます。

さらに、給湯器を設置する場所や予算も考えなければなりません。屋外に設置するのか、屋内に設置するのかで設置工事の内容が変わってきます。また、初期費用だけでなく、ランニングコストも確認しましょう。ガスを使うのか、電気を使うのか、灯油を使うのかによっても費用は変わってきます。長い目で見て、家計に負担の少ない給湯システムを選びましょう。

最適な給湯システムを選ぶのは難しいと感じるかもしれません。そんな時は、給湯器の専門業者に相談するのが一番です。専門業者は、家族構成や生活スタイル、住宅の状況、予算などを考慮して、最適なシステムを提案してくれます。自分にとって最適な給湯システムを選び、快適な暮らしを実現しましょう。

| 項目 | ポイント | 解説 |

|---|---|---|

| 家族構成 | 人数に合わせた給湯器のサイズ | 一人暮らしなら小型、家族が多いなら大型 |

| 生活スタイル | お風呂・シャワーの使用頻度 | シャワーをよく使うなら瞬間式 |

| 設置場所 | 屋外 or 屋内 | 設置工事内容に影響 |

| 費用 | 初期費用とランニングコスト | ガス・電気・灯油で異なる |

| 相談 | 専門業者への相談 | 最適なシステムを提案 |