家を支える床組の役割

不動産の疑問

先生、「床組」って、種類がたくさんあってよくわからないんです。簡単に説明してもらえますか?

不動産アドバイザー

そうだね。床組は大きく分けて「束立て床」「根太床」「梁床」「組床」の4種類がある。建物の階数や場所によって使い分けるんだよ。

不動産の疑問

階数で変わるんですか?具体的にどんな風に使い分けるんですか?

不動産アドバイザー

例えば、1階部分は地面からの湿気を避けるため「束立て床」を使うことが多い。2階以上は「梁床」や「組床」を使う。また、廊下などでは「根太床」を使うこともあるよ。それぞれ床を支える仕組みが少しずつ違うんだ。

床組とは。

「不動産」と「建物」について使う言葉、「床組」の説明です。床組(ゆかぐみ)とは、木の建物で床を支える骨組みのことです。床にかかる重さを土台や柱に伝えます。日本の昔ながらのやり方で建てられた木の家の場合、床組には、束立て床、根太床、梁床、組床の四種類があります。それぞれの組み立てに使う材料は、一階部分の床組である束立て床は、根太、大引、床束、土台でできています。廊下などによく使われる根太床は、根太と胴差しでできています。二階部分の床組である梁床は、根太、床梁、胴差しなどでできています。二階以上の部分の床組である組床は、根太、小梁、梁、胴差しなどでできています。

床組とは

床組とは、住宅の床を支える骨組みのことです。 家屋の土台となる大切な部分であり、私たちが歩く床を支えるだけでなく、家具や家電製品など、家の中のあらゆる荷重を基礎へと伝達する役割を担っています。 この床組がしっかりとしていないと、床鳴りが発生したり、家が傾いたりするなど、様々な問題が生じる可能性があります。

床組は、大きく分けて「根太組」と「根太レス工法」の二種類があります。根太組は、土台の上に一定の間隔で根太と呼ばれる横木を並べ、その上に床板を張る伝統的な工法です。根太は、床の荷重を分散させて土台に伝える役割を果たします。この工法は、古くから日本で用いられてきた実績があり、高い強度と耐久性を誇ります。また、床下に配管や配線を通しやすいというメリットもあります。

一方、根太レス工法は、根太を使用せず、床板を直接土台や梁に固定する工法です。この工法は、根太組に比べて工期を短縮できることや、床下の空間を広く取れることが利点です。また、材料の使用量を減らすことができるため、環境にも優しいと言えます。

どちらの工法にもそれぞれメリット・デメリットがあるため、住宅の構造や設計、予算などを考慮して最適な工法を選択することが重要です。しっかりとした床組を選ぶことで、建物の耐久性や居住性を高めるだけでなく、安心して暮らせる住まいを実現することができます。

床組は普段目にすることはありませんが、住宅の安全性や快適性を支える重要な部分です。家づくりを検討する際には、床組についてもよく理解し、適切な選択をするように心がけましょう。

| 工法 | 説明 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 根太組 | 土台の上に根太を並べ、その上に床板を張る伝統的な工法 | 高強度、高耐久性、床下に配管や配線を通しやすい | 根太レス工法に比べ工期が長い、床下空間が狭い |

| 根太レス工法 | 根太を使用せず、床板を直接土台や梁に固定する工法 | 工期短縮、床下空間が広い、環境に優しい | 根太組に比べ強度や耐久性が低い場合がある |

床組の種類

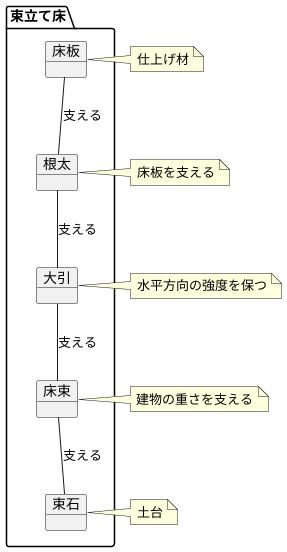

日本の家屋でよく見られる木造軸組工法における床組は、大きく分けて四つの種類があります。一つ目は、束立て床です。この床組は、主に家の土台となる一階部分で使われます。地面からの湿気は木材にとって大敵です。そのため、地面と直接接する土台の上に、短い柱である床束を立て、その上に大引と呼ばれる横木を渡します。さらに、この大引の上に根太と呼ばれる木材を並べて、最後に床板を張ることで床が完成します。床束があることで、地面からの湿気を防ぎ、建物の耐久性を高める役割を果たします。

二つ目は、根太床です。こちらは束立て床よりも簡略化された構造で、廊下など限られた空間に用いられることが多いです。胴差しと呼ばれる横架材に直接根太を渡し、その上に床板を張るというシンプルな構造です。三つ目は、梁床です。こちらは主に二階部分で使用されます。床を支える梁に直接根太を固定し、その上に床板を張る構造です。梁そのものが建物の構造体の一部となるため、根太床に比べてより頑丈な床を作ることができます。

四つ目は、組床です。こちらは二階以上の部分で使用される複雑な構造です。小梁と梁を格子状に組み合わせることで、根太を支える仕組みです。小梁と梁を組み合わせることで、より広い空間を支えることができ、デザインの自由度も高まります。このように、床組は建物の階数や用途、そして必要な強度によって、最適な種類が選択されます。それぞれの床組の特徴を理解することで、より快適で安全な家づくりが可能になります。

| 床組の種類 | 特徴 | 使用箇所 | 構造 |

|---|---|---|---|

| 束立て床 | 地面からの湿気を防ぎ、建物の耐久性を高める | 主に一階部分 | 土台の上に床束を立て、その上に大引を渡し、さらに根太を並べて床板を張る |

| 根太床 | 簡略化された構造 | 廊下など限られた空間 | 胴差しに直接根太を渡し、その上に床板を張る |

| 梁床 | 根太床より頑丈 | 主に二階部分 | 梁に直接根太を固定し、その上に床板を張る |

| 組床 | 広い空間を支え、デザインの自由度が高い | 二階以上の部分 | 小梁と梁を格子状に組み合わせ、根太を支える |

束立て床の構造

束立て床は、地面から少し離れたところに床を設けるための伝統的な工法です。地面に直接基礎を設ける代わりに、地面と床の間に空間を作ることで、湿気や害虫から家屋を守るという知恵が活かされています。

まず、地面には束石と呼ばれる石、またはコンクリート製の土台を置きます。この束石の上に、短い垂直の角材である床束を立てます。床束は、建物の重さを支える重要な柱の役割を果たします。この床束を適切な間隔で配置することで、床全体の安定性を確保します。床束の高さは、地面の状態や建物の設計によって調整されます。地面が湿りやすい場所では、床束を高くすることで、床下の通気を良くし、湿気を逃がす効果を高めます。

床束の上に、水平に大引と呼ばれる太い角材を渡します。大引は、床束によって支えられ、床の水平方向の強度を保つ役割を担います。大引の間隔は、使用する床材の強度や建物の設計によって決まります。

大引の上に、根太と呼ばれる細長い角材を並べます。根太は、床板を直接支える部材であり、床の仕上げ材を固定するための下地となります。根太の間隔は、床板の厚さや種類によって調整します。

最後に、根太の上に床板を張ることで、床が完成します。床板には、無垢材や合板など、様々な種類があります。

このように、束立て床は、束石、床束、大引、根太、床板という複数の部材が組み合わさって構成されています。それぞれの部材がそれぞれの役割をしっかりと果たすことで、頑丈で耐久性の高い床を実現しています。また、床下の空間を作ることで、通気性を確保し、湿気やシロアリの被害を防ぐ効果も期待できます。日本の高温多湿な気候風土に適した、先人の知恵が詰まった床構造と言えるでしょう。

根太床と梁床

住宅の床を支える構造には、大きく分けて根太床と梁床の二種類があります。根太床は、壁際に設置された胴差しと呼ばれる横架材に、床板を支える根太を直接固定する構造です。胴差しは、壁の上部に水平に設置され、壁の強度を高める役割も担っています。根太は、胴差しに一定の間隔で直交するように固定され、その上に床板が張られます。この構造は、比較的小さな空間や廊下などに適しています。根太床のメリットは、構造が単純であるため、施工が容易で工期も短縮できる点です。また、使用する木材の量も比較的少なく、費用を抑えることができます。しかし、根太が胴差しに直接固定されているため、大きな荷重には対応できません。そのため、重い家具を置いたり、人が多く集まる場所には不向きです。

一方、梁床は、床梁と呼ばれる太くて頑丈な梁に、根太を固定する構造です。床梁は、建物の構造体の一部であり、柱と柱の間を繋ぐ役割を果たしています。根太は、この床梁に直交するように固定され、その上に床板が張られます。梁床は、根太床に比べて強度が高く、大きな荷重にも耐えることができるため、二階以上の階の床や、人が多く集まる場所に適しています。また、床梁と根太の間の空間を利用して、配管や断熱材などを設置することも可能です。梁床は、根太床よりも強度が高い分、使用する木材の量も多くなり、施工にも手間がかかります。そのため、工事費用は根太床に比べて高くなる傾向があります。

どちらの床組も、根太の間隔や太さ、そして床板の厚さが床全体の強度を左右する重要な要素です。適切な設計と施工を行うことで、快適で安全な住まいを実現することができます。

| 項目 | 根太床 | 梁床 |

|---|---|---|

| 構造 | 壁際の胴差しに根太を直接固定 | 床梁に根太を固定 |

| メリット | 施工が容易、工期が短い、費用が安い | 強度が高い、大きな荷重に耐える、配管・断熱材の設置が可能 |

| デメリット | 大きな荷重に弱い | 費用が高い、施工に手間がかかる |

| 適用箇所 | 比較的小さな空間、廊下 | 二階以上の階の床、人が多く集まる場所 |

| 共通事項 | 根太の間隔・太さ、床板の厚さが床全体の強度を左右する | |

組床の構造

組床は、建物の二階以上の床を支えるための構造で、梁と小梁を格子状に組み合わせるという特徴があります。この構造は、単純に梁を並べる梁床よりも複雑ですが、強度に優れ、広い空間を作るのに適しています。

まず、主な支えとなる梁を配置します。この梁は、建物の壁や柱にしっかりと固定され、床全体の重さを支える重要な役割を担います。次に、この梁に直角に小梁を渡していきます。梁と小梁が交差する部分を格子状に組むことで、床の強度を高めることができます。梁と小梁の上には、根太と呼ばれる木材を並べ、その上に床板を張ることで、人が歩ける床面が完成します。

組床は、梁床に比べて強度が高いため、大きな開口部を設けることが可能です。例えば、吹き抜けや広いリビングルームなど、開放的な空間を作りたい場合に有効です。また、柱と柱の間隔を広く取ることができるので、建物の設計の自由度も高まります。

しかし、組床は構造が複雑なため、施工には高い技術が必要です。熟練した大工の正確な作業が求められます。また、使用する木材の量も梁床に比べて多くなるため、コストが高くなる傾向があります。そのため、組床は、大空間や複雑な形状の建物、あるいは高い強度が必要な建物に適した床組と言えます。費用と効果をよく考えて採用することが大切です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 構造 | 梁と小梁を格子状に組み合わせる |

| 特徴 | ・強度が高い ・広い空間を作ることができる ・設計の自由度が高い |

| メリット | ・大きな開口部を設けることが可能 ・開放的な空間を作れる ・柱と柱の間隔を広く取れる |

| デメリット | ・施工に高い技術が必要 ・コストが高い |

| 適した建物 | ・大空間の建物 ・複雑な形状の建物 ・高い強度が必要な建物 |

床組の重要性

家は、人が安心して暮らせる場所でなくてはなりません。その安心を支える重要な要素の一つに、床組があります。床組とは、床を支える骨組みのことを指し、建物の土台と床材をつなぐ役割を果たしています。一見すると隠れて見えませんが、家の強度や快適さに大きく関わっています。

まず、床組は建物の構造的な安定に大きく寄与しています。しっかりとした床組は、建物の重量を均等に分散させ、土台への負担を軽減します。これは、地震や台風などの自然災害時に、建物が傾いたり、倒壊したりするのを防ぐ上で非常に重要です。また、床組は、床のたわみや沈下を防ぎ、歩行時の快適性も確保しています。

さらに、床組は断熱性や遮音性にも関わっています。床下の空間に断熱材を敷き詰めることで、外気の影響を軽減し、室内の温度を一定に保つことができます。冬は暖かく、夏は涼しく過ごすことができ、光熱費の節約にもつながります。また、遮音材を組み合わせることで、階下への生活音の伝わりを抑え、静かで快適な住環境を実現できます。

このように、床組は建物の強度、安定性、快適性のすべてに関わる重要な部分です。家を建てる際には、床組の設計や施工にこだわることが、長く安心して暮らせる住まいづくりにつながります。木材の種類や工法など、様々な選択肢があるので、専門家とよく相談し、自分の家に最適な床組を選ぶことが大切です。

| 床組の役割 | 効果 |

|---|---|

| 建物の構造的な安定 |

|

| 床のたわみや沈下防止 | 歩行時の快適性確保 |

| 断熱性 |

|

| 遮音性 | 階下への生活音の伝わりを抑える |