特定街区:都市開発の推進力

不動産の疑問

先生、「特定街区」って、普通の街区と何が違うんですか?

不動産アドバイザー

良い質問だね。普通の街区は、道路で囲まれた区域のことだけど、「特定街区」はそこに特別なルールが適用される区域なんだ。たとえば、建物の大きさや高さの制限が、街区全体で考えられるんだよ。

不動産の疑問

じゃあ、普通の街区より、大きな建物が建てられるんですか?

不動産アドバイザー

そうだよ。特定街区では、全体としてバランスが良ければ、大きな建物も建てられる。霞が関ビルや新宿副都心の高層ビル群も、この制度を使っているんだよ。

特定街区とは。

「不動産」と「建物」について説明します。「特定街区」という言葉があります。これは、街づくりのルールを決めた法律である都市計画法で定められた地域の種類の一つです。街区とは、道に囲まれた区域のことです。特定街区では、この街区ごとにまとめて制限をかけることになっています。また、特定街区の中では、建物の大きさや高さ、壁の位置などに関する普通のルールはなくなり、特別なルールが決められます。そのため、比較的自由に大きな建物を建てることができ、街づくりを進める計画で広く使われている仕組みです。東京都では、霞が関ビルや新宿副都心の高い建物群、池袋サンシャイン60などでこの特定街区の仕組みが使われています。

街区の指定と規制の緩和

街区の指定とは、都市計画法に基づいた制度で、道路に囲まれた一区画をまとめて開発できるようにするものです。この制度が適用される区域は特定街区と呼ばれます。通常の区域では、それぞれの建物に対して、大きさや高さ、壁の位置など、様々な細かい決まりがあります。しかし、特定街区に指定されると、これらの決まりがなくなったり、緩やかになったりします。

具体的には、建物の容積率や高さの限度、壁の位置などが特別に決められます。街区全体を一つと考えて、柔軟な開発ができるようになるのです。これは、大規模な都市開発を進める上で大きな利点となります。これまでの細かい決まりごとでは難しかった、土地を高度に利用したり、様々な機能を組み合わせたりといった計画が可能になります。このような計画は、都市を活性化させることに繋がります。

例えば、一つの街区の中に、住宅、事務所、商業施設などをまとめて整備することができます。また、広場や公園などの公共空間を設け、周辺環境の向上にも貢献できます。さらに、街区全体でエネルギーの効率的な利用や防災対策を検討することで、環境にも配慮したまちづくりを進めることができます。

このように、特定街区制度は、従来の細かな規制では難しかった、都市の活性化に繋がる計画を可能にする、画期的な制度と言えるでしょう。この制度を活用することで、より魅力的で機能的な都市空間を創造し、人々の暮らしを豊かにすることが期待されます。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 街区の指定 | 都市計画法に基づいた制度。道路に囲まれた一区画をまとめて開発できるようにする。 |

| 特定街区 | 街区の指定が適用される区域。 |

| メリット | 建物の容積率や高さ、壁の位置などの規制が緩和され、柔軟な開発が可能になる。 |

| 効果 |

|

都市開発における活用事例

都市の開発において、計画的に街区を作り上げる特定街区制度は、数多くの事例において成果を上げてきました。この制度を用いることで、土地の用途や建物の高さ、容積率など、様々な規制を緩和し、柔軟な開発が可能になります。その結果、都市機能の向上や新たな魅力の創出に大きく貢献しています。

東京都内でも、この制度を活用した象徴的な例が複数存在します。霞が関ビルは、日本で初めての本格的な超高層ビルとして、官庁街の再開発に大きく寄与しました。霞が関ビル建設以前は、官庁街の建物は低層のものが多く、土地の利用効率が悪かったのですが、特定街区制度を活用することで、限られた土地により多くの機能を集約させることが可能となりました。新宿副都心では、高層ビル群が立ち並び、新たなビジネスの中心地としての役割を担っています。西新宿の高層ビル群は、特定街区制度を活用し、オフィス、商業施設、ホテルなどが一体となって整備されました。

池袋サンシャイン60も、特定街区制度の恩恵を受けた好例です。かつては、工場や住宅が密集していた地域でしたが、サンシャインシティの建設により、商業施設、オフィス、ホテル、水族館などを備えた複合都市へと変貌しました。これらの施設が集積することで、多様な人々が集まり、地域経済の活性化にも繋がりました。これらの成功事例は、他の都市の開発計画にも大きな影響を与え、模範となることで、特定街区制度の普及を後押ししました。

特定街区制度は、都市の景観や環境にも配慮した開発を促進する効果も持っています。例えば、公開空地や緑地の整備を義務付けることで、潤いのある都市空間の創出に貢献しています。また、防災対策や交通インフラの整備も促進し、より安全で快適な都市づくりを可能にしています。今後も、この制度は、都市開発の重要な手法として、更なる発展と進化が期待されています。

| 地区 | 特定街区制度導入前の状況 | 特定街区制度導入後の状況 | 効果 |

|---|---|---|---|

| 霞が関 | 低層の官庁街、土地利用効率が悪い | 日本で初めての本格的な超高層ビル(霞が関ビル)建設、官庁街の再開発 | 限られた土地に多くの機能を集約 |

| 新宿副都心 | — | 高層ビル群、新たなビジネスの中心地、オフィス・商業施設・ホテルなどが一体整備 | — |

| 池袋 | 工場や住宅が密集 | サンシャインシティ建設、複合都市(商業施設、オフィス、ホテル、水族館など) | 多様な人々が集まり、地域経済の活性化 |

柔軟な開発と規制のバランス

街並みを美しく整え、住みよい環境を築くためには、建物の開発をある程度自由に進められるようにする一方で、周りの環境への影響もきちんと考えなければなりません。特定街区制度は、この両方のバランスを取るための仕組みです。この制度では、街区全体を一つのまとまりとして捉え、開発の自由度を高める工夫が凝らされています。しかし、同時に無秩序な開発を防ぐためのルールもしっかりと定められています。

例えば、街区全体の容積率や建物の高さの上限は、周辺の環境への影響を少なくするように決められます。周りの建物との調和や日当たり、風通しなども考慮に入れ、街区全体の景観を損なわないように配慮されます。また、人々が憩える公園や広場などのオープンスペースを確保することも重要です。緑豊かな空間は、街の景観を美しくするだけでなく、人々の心に安らぎを与え、地域社会の活性化にも繋がります。

このような開発計画を立てる際には、都市計画の専門家や関係機関との綿密な話し合いが不可欠です。専門家の知識や経験を活かし、地域住民の意見にも耳を傾けながら、より良い街づくりを目指します。多様な視点を取り入れることで、地域社会全体のニーズに応える計画を策定できます。

このように、特定街区制度は、自由な発想に基づく開発を促進しながら、適切な規制によって周りの環境との調和を図り、都市の健全な発展を目指しています。柔軟性と秩序のバランスを保つことで、魅力的で住みやすい街並みを創造し、人々の暮らしをより豊かにすることが期待されます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 目的 | 街並みを美しく整え、住みよい環境を築く。建物の開発の自由度と周辺環境への影響のバランスを取る。 |

| 仕組み | 街区全体を一つのまとまりとして捉え、開発の自由度を高める工夫と無秩序な開発を防ぐルールを定める。 |

| 具体的なルール |

|

| 計画策定 | 都市計画の専門家や関係機関、地域住民との話し合いを通して、多様な視点を反映。 |

| 期待される効果 | 自由な発想に基づく開発促進、周辺環境との調和、都市の健全な発展、魅力的で住みやすい街並み、人々の暮らしの向上。 |

地域特性を活かした街づくり

街づくりにおいて、その土地ならではの特徴を活かすことが、近年ますます重要視されています。画一的な開発ではなく、それぞれの地域が持つ個性に合わせた計画を立てることで、より魅力的で活力ある街を築き上げることが可能になります。特定街区制度は、まさにこうした考え方に基づいた制度と言えるでしょう。

例えば、古くからの街並みが残る地域を考えてみましょう。このような場所では、歴史的な景観を守るために、高い建物ではなく、周りの景色に調和した低い建物を中心とした開発が求められます。瓦屋根の街並みに、近代的な高層ビルが建っていたら、景観が損なわれてしまうことは想像に難くありません。特定街区制度を活用すれば、地域の景観に配慮した開発計画を進めることができます。

また、豊かな自然に恵まれた地域では、緑を守り育てながら開発を進めることが大切です。緑地は、そこで暮らす人々に憩いの場を提供するだけでなく、地域の気候や環境のバランスを保つ上でも重要な役割を担っています。むやみに木々を伐採して開発を進めるのではなく、緑を保全しつつ、人と自然が共生できる街づくりを目指すべきです。特定街区制度は、このような環境に配慮した開発を可能にします。

さらに、地域にはそれぞれの産業や文化、歴史があります。特定街区制度は、これらの地域独自の資源を活かした街づくりを後押しします。例えば、伝統工芸が盛んな地域であれば、工房や展示場を整備することで、地域産業の活性化を図ることができます。また、地域の歴史や文化を伝える施設を設けることで、観光客誘致にも繋がるでしょう。このように、特定街区制度は、多様なニーズに対応した柔軟な都市開発を可能にし、地域の魅力を高めることに貢献します。

| 地域の特徴 | 開発における注意点 | 特定街区制度の活用例 |

|---|---|---|

| 古くからの街並み | 歴史的な景観を守るため、周りの景色に調和した低い建物を中心とした開発 | 地域の景観に配慮した開発計画 |

| 豊かな自然 | 緑を保全しつつ、人と自然が共生できる街づくり | 環境に配慮した開発 |

| 地域独自の産業や文化、歴史 | 地域資源を活かした街づくり | 工房や展示場の整備、地域の歴史や文化を伝える施設の設置 |

今後の都市開発への展望

街は人が集まり、暮らし、働く場所として、常に変化を続けています。近年、街に住む人の数は増え続け、限られた土地をどのように使うかが大きな課題となっています。土地を無駄なく使い、人々が暮らしやすい魅力的な街を作るために、様々な工夫が凝らされています。その一つが、複数の建物をまとめて計画し、様々な機能を組み合わせる「特定街区制度」です。

この制度を活用することで、例えば、一つの場所に住宅、お店、事務所、公園などをまとめて配置することができます。これにより、人々は移動の手間を省き、生活に必要なものを身近で手に入れることができるようになります。また、建物同士を繋ぐことで、天候に左右されずに移動できる空間を作ったり、屋上を緑化して憩いの場を設けたりすることも可能です。このような工夫は、限られた土地を有効に使い、快適で便利な暮らしを実現する上で非常に役立ちます。

これからの街づくりを考える上で、忘れてはならないのが、人口減少や高齢化といった社会の変化です。少子高齢化が進む中で、街の活力を維持し、高齢者も安心して暮らせる環境を整えることが重要です。特定街区制度は、これらの課題解決にも役立ちます。例えば、バリアフリー設計を取り入れた住宅や、高齢者向けの施設を併設することで、高齢者が暮らしやすい街を作ることができます。また、子育て支援施設や公園を整備することで、子育て世帯の定住を促進し、街の活気を維持することに繋がります。

特定街区制度は、これからの街づくりにおいて、なくてはならないものとなるでしょう。より良い街を実現するためには、この制度を積極的に活用し、必要に応じて改善していくことが大切です。人々が快適に暮らし、活気あふれる街を未来に残していくために、知恵を出し合い、共に努力していく必要があります。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 背景 | 都市の人口増加と限られた土地の有効活用が課題 |

| 解決策 | 特定街区制度:複数の建物をまとめて計画し、様々な機能を組み合わせる |

| メリット |

|

| 少子高齢化への対応 |

|

| 将来展望 | 特定街区制度の積極的な活用と改善、より良い街の実現 |

より良い街づくりのために

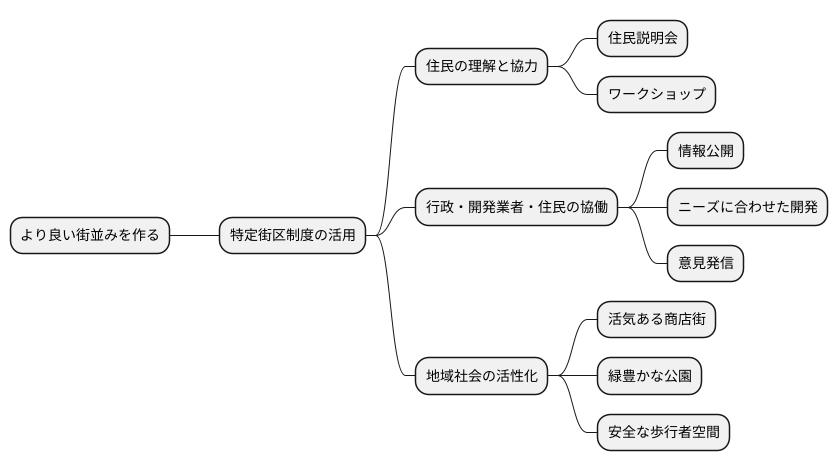

より良い街並みを築き上げることは、私たちの暮らしの質を高める上で欠かせない取り組みです。より良い街並みを将来世代に引き継いでいくためにも、特定街区制度は大きな役割を担っています。この制度は、都市計画において柔軟性と効率性をもたらし、魅力的な街づくりを可能にする力強い仕組みです。しかし、その効果を十分に発揮するには、地域に住む人々の理解と協力が何よりも大切です。

街づくりの計画段階から、地域住民の声に耳を傾け、その意見を積極的に取り入れる必要があります。住民説明会やワークショップなどを開催し、計画の内容を分かりやすく説明することで、住民の理解を深め、合意形成を図ることが重要です。開発の目的や将来像を共有し、共に街の未来を創造していく姿勢が、より良い街づくりには不可欠です。

また、行政、開発業者、そして地域住民が三位一体となって、街の将来像を共有し、協力していく体制も重要です。行政は、街づくりに関する情報を公開し、住民からの意見を適切に反映させる必要があります。開発業者は、地域社会への貢献を意識し、住民のニーズに合わせた開発計画を立案する必要があります。そして、地域住民は、街づくりに積極的に参加し、自らの意見を発信していくことが求められます。

特定街区制度は、単に建物を建てるだけでなく、地域社会全体の活性化に繋がる可能性を秘めています。活気あふれる商店街、緑豊かな公園、安全な歩行者空間など、魅力的な都市空間を創造することで、人々が集まり、交流が生まれる、活気ある街へと発展していくでしょう。

このように、特定街区制度を適切に活用し、行政、開発業者、地域住民が協働することで、暮らしやすく、魅力的な街並みを築き上げ、未来の世代へと繋いでいくことができるのです。