空気線図:快適空間をデザインする技術

不動産の疑問

先生、「空気線図」ってよく聞くんですけど、一体どんな図なんですか? 建築とどう関係があるのかイメージが湧かなくて…

不動産アドバイザー

そうだね。「空気線図」は、湿り空気の温度や湿度などの状態を視覚的に表した図なんだ。建物でいうと、空調設備の設計に使うよ。

不動産の疑問

空調の設計ですか? 具体的にはどのように使うんでしょうか?

不動産アドバイザー

例えば、部屋の温度を25度、湿度を50%にしたい場合、空気線図を見れば、必要な換気量や冷暖房の能力がわかるんだ。快適な室内環境を作るために欠かせない図なんだよ。

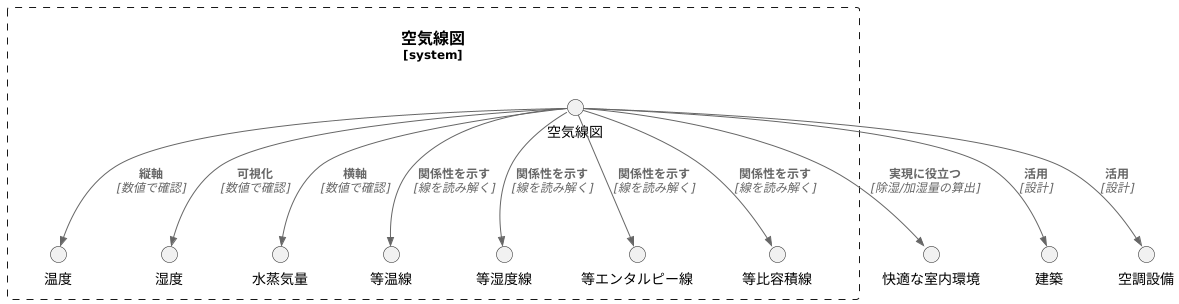

空気線図とは。

「不動産」と「建物」についてよく使われる「空気線図」という言葉について説明します。空気線図とは、湿気を含んだ空気の水分量、空気中の水蒸気の割合、気温など、いくつか要素の関係性を図にしたものです。湿り空気線図や湿度線図とも呼ばれています。この図は、事務所ビルや家など、また、塵や埃がないように管理された部屋などの空調を自動で管理する仕組みを作る上で、とても大切な関係性を示しています。

空気線図とは

空気線図とは、湿り空気の状態を一枚の図にまとめたものです。空気には目に見えない水蒸気が含まれており、この水蒸気の量と温度によって、私たちの感じる暑さや寒さが変わってきます。この、水蒸気を含んだ空気を湿り空気と言いますが、空気線図はこの湿り空気の様々な性質を視覚的に表した便利な道具です。

この図には、温度、湿度、水蒸気量といった要素がどのように関係しているのかが示されています。例えば、温度が高くても湿度が低ければ、比較的涼しく感じる一方、温度が低くても湿度が高いと、蒸し暑く不快に感じます。空気線図を使うと、このような体感的な変化を数値で確認することができます。

空気線図は縦軸に温度、横軸に水蒸気量をとって作られています。そして、図の中には様々な線が引かれています。等温線、等湿度線、等エンタルピー線、等比容積線などです。これらの線を読み解くことで、ある温度と湿度の空気にはどれだけの水蒸気が含まれているのか、また、その空気を冷やしたり温めたりすると、湿度はどのように変化するのかといったことが分かります。

空気線図は、快適な室内環境を作る上で非常に役立ちます。例えば、夏の暑い時期に、室内を快適な温度と湿度に保つためには、どれだけの水蒸気を除湿すれば良いのかを空気線図から読み取ることができます。また、冬の乾燥した時期に加湿器を使って湿度を上げる場合、どれだけの水蒸気を加えれば良いのかも分かります。

空気線図は、建築や空調設備の設計など、様々な分野で活用されています。快適な空間を作るためには、温度や湿度を適切に制御することが重要です。空気線図は、そのための基礎となる知識を提供してくれる、まさに湿り空気の設計図と言えるでしょう。

空気線図の活用

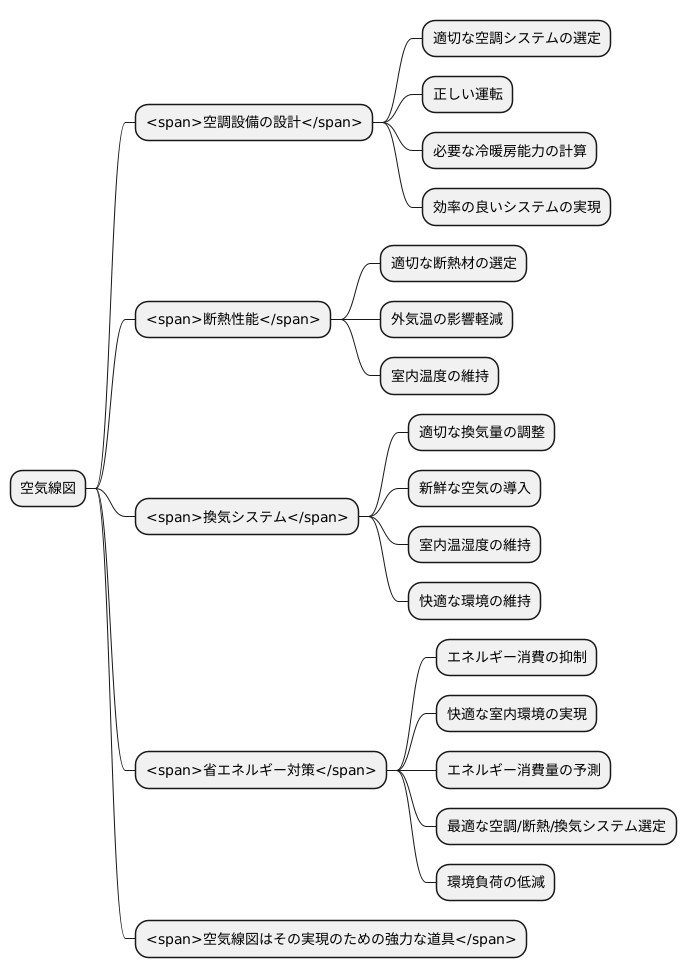

空気線図は、建物内外の空気の状態を視覚的に把握できる便利な図表であり、建物の設計や管理を行う上で欠かせない道具です。特に、空調設備の設計においては、その力を遺憾なく発揮します。

人々が快適に過ごせる温度や湿度を保つためには、適切な空調システムを選び、正しく運転することが必要不可欠です。空気線図を使うことで、必要な冷房能力や暖房能力を正確に計算することができます。これにより、無駄なエネルギーを使わない、効率の良いシステムを実現することが可能になります。

建物の断熱性能を高めるための設計にも、空気線図は役立ちます。適切な断熱材を選ぶことで、外気温の影響を受けにくく、室内の温度を一定に保つことができます。また、空気線図を活用することで、室内の空気を入れ替える換気システムの設計も最適化できます。適切な換気量を調整することで、新鮮な空気を取り入れつつ、室内の温湿度を一定に保ち、快適な環境を維持することができます。

近年、地球環境への負担を減らす省エネルギー対策が注目されています。空気線図は、この省エネルギー対策にも大きく貢献しています。エネルギーの消費を抑えながら、快適な室内環境を実現するためには、空気線図に基づいた詳細な分析と設計が重要となります。空気線図を使うことで、建物のエネルギー消費量を予測し、最適な空調システムや断熱材、換気システムを選ぶことができます。これにより、エネルギーの無駄を省き、環境への負荷を低減することが可能になります。地球環境を守ることは私たちの未来にとって大変重要であり、空気線図はその実現のための強力な道具と言えるでしょう。

空気線図と快適性

人が心地よく過ごせる温度や湿度の範囲は、その人ごとに異なり、季節や活動の程度によっても変わります。同じ温度でも、湿度が高いとむし暑く、湿度が低いと乾燥して不快に感じることがあります。空気線図を使うと、こうした快適な範囲を目で見て理解しやすくなります。空気線図には快適な範囲がはっきりと示されているので、過ごしやすい屋内の環境を作るための具体的な数値を決めることができます。

空気線図は、結露の危険性を予測するのにも役立ちます。結露は、建物の柱や壁、内装などに悪い影響を与えるだけでなく、カビが生える原因にもなります。空気線図を使うことで、結露しやすい条件をあらかじめ知ることができ、適切な対策を立てることで建物の寿命を延ばし、住む人の健康を守ることができます。例えば、冬場に窓ガラスに結露が発生しやすいのは、窓ガラス表面の温度が室内の空気の露点温度よりも低くなるためです。空気線図を用いれば、室内の温湿度を調整することで結露の発生を抑制するための具体的な対策を検討することができます。

過ごしやすい屋内の環境は、人々の健康や仕事の効率に大きく関係します。温度と湿度のバランスがとれた環境は、集中力を高め、ストレスを軽減し、健康的な生活を送る上で非常に重要です。適切な換気や空調設備の導入、断熱性能の向上など、空気線図を活用することで、より効果的な対策を講じることが可能になります。空気線図は、快適さを科学的に調べ、最適な環境を作るための大切な道具です。建物の設計段階から空気線図を活用することで、居住者の健康と快適性を考慮した、より質の高い居住空間を提供することが可能になります。

| 空気線図の用途 | 詳細 |

|---|---|

| 快適な範囲の把握 | 温度と湿度による快適範囲を視覚的に理解し、屋内環境設定の数値決定に活用できる。 |

| 結露危険性の予測 | 結露しやすい条件を把握し、建物の劣化防止や居住者の健康維持のための対策を立てることができる。例:冬場の窓ガラス結露への対策検討。 |

| 快適な屋内環境の設計 | 温度と湿度のバランスがとれた環境は、集中力向上、ストレス軽減、健康増進に寄与する。換気、空調、断熱などの効果的な対策を講じることができる。 |

空気線図を読み解く

空気線図は、一見すると入り組んだ図表で難解に思えるかもしれませんが、基本的な構成要素を理解すれば、誰でも容易に読み解くことができるようになります。空気線図は、建物の温熱環境を考える上で、非常に重要な役割を果たします。快適な室内環境を実現するために、空調設備の設計や運転管理に欠かせない情報が詰まっているからです。

まず、空気線図の横軸は乾球温度を表しています。乾球温度とは、私たちが普段、温度計で測る温度のことです。例えば、今日の気温が25度と言った時の25度が乾球温度に当たります。次に、縦軸は絶対湿度を表しています。絶対湿度とは、空気1立方メートル中に含まれる水蒸気の質量で、空気中にどれだけの水分が含まれているかを示す指標です。

この乾球温度と絶対湿度を基本軸として、空気線図には様々な線が描かれています。代表的なものとしては、相対湿度、エンタルピー、比容積の線が挙げられます。相対湿度は、空気中の水蒸気量とその温度における飽和水蒸気量の比を表し、一般的に湿度と呼ばれるものです。エンタルピーは、空気中に含まれる熱量全体のことで、空調の熱負荷計算に用いられます。比容積は、空気1キログラムあたりの体積を示します。

これらの線は、互いに関連し合っており、ある温度と湿度が分かれば、空気線図上でその交点を見つけることができます。そして、その点から相対湿度やエンタルピー、比容積といった他の値を読み取ることができます。例えば、ある部屋の温度と湿度が分かれば、その空気の状態を空気線図上で特定し、快適な状態にするために必要な熱量や風量などを計算することができます。

確かに、空気線図に慣れるまでは少し時間がかかるかもしれません。しかし、一度理解すれば、建物の温熱環境を分析・設計するための強力な道具として活用できます。快適な空間作りには、空気の状態を正しく理解することが不可欠です。空気線図を学ぶことは、その第一歩と言えるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 横軸 | 乾球温度(普段温度計で測る温度) |

| 縦軸 | 絶対湿度(空気1立方メートル中に含まれる水蒸気の質量) |

| 主な線 | 相対湿度(空気中の水蒸気量と飽和水蒸気量の比)、エンタルピー(空気中に含まれる熱量全体)、比容積(空気1キログラムあたりの体積) |

| 使い方 | 温度と湿度が分かれば、空気線図上で交点を見つけ、相対湿度、エンタルピー、比容積などの値を読み取ることができる。 |

| 役割 | 建物の温熱環境を分析・設計するための強力な道具。空調設備の設計や運転管理に不可欠。 |

まとめ

建物を作る際や、冷暖房などの空調設備を考える上で、空気の状態を詳しく知ることはとても大切です。そのために使われるのが空気線図です。この図は、空気の温度や湿り具合、空気中の水分量といった様々な要素の関係を、一目で分かるように表した便利な道具です。

空気線図を使うことで、人が快適に過ごせる室内の環境を作るための最適な条件を見つけ出すことができます。例えば、夏の暑い時期に、ただ温度を下げるだけでなく、空気中の水分量も調整することで、より快適な涼しさを実現できます。また、冬の寒い時期には、適切な温度と湿度のバランスを見つけることで、暖かく過ごしやすい環境を作ることができます。

空気線図は、建物の設計にも役立ちます。建物の断熱性能を高めることで、外気温の影響を受けにくく、快適な室内環境を保つことができます。また、空気線図を参考に換気システムを設計することで、新鮮な空気を効率的に取り込み、室内の空気をきれいに保つことができます。さらに、省エネルギーの観点からも、空気線図は重要な役割を果たします。エネルギーを無駄なく使うことで、環境への負担を減らしながら、快適な空間を作ることができます。

一見複雑に見える空気線図ですが、基本的な部分を理解すれば、誰でも簡単に使いこなすことができます。温度や湿度、空気中の水分量といった基本的な要素の関係性をつかむことで、空気の状態を正しく理解し、様々な場面で活用できます。空気線図を使いこなすことは、人々の健康と地球環境を守ることにつながり、より良い暮らしの実現に貢献します。

| 空気線図の目的 | 空気線図による効果 |

|---|---|

| 建物の設計や空調設備の検討において、空気の状態(温度、湿度、水分量など)を把握する。 |

|