真壁造りの魅力:日本の伝統工法

不動産の疑問

先生、「真壁造り」って、柱が見える家の作り方のことですよね?今の家ではあまり見かけない気がするんですが、どうしてですか?

不動産アドバイザー

そうだね、柱や梁が見えるのが「真壁造り」だね。今はあまり見かけないのは、「大壁造り」の家が多いからだよ。「大壁造り」は柱や梁を壁の中に隠してしまう作り方なんだ。

不動産の疑問

へえー。「大壁造り」のほうが今は主流なんですね。どうしてそうなったんですか?

不動産アドバイザー

いくつか理由があるけど、例えば「大壁造り」のほうが壁の中に断熱材を入れやすいから、気密性や断熱性を高めやすいんだ。だから、省エネにも繋がるんだよ。他にも、壁が平らだから家具の配置がしやすかったり、クロスを貼ることでデザインの自由度が高いといったメリットもあるんだよ。

真壁造りとは。

「家や土地」と「家づくり」について、「真壁づくり」という言葉の説明です。真壁づくりとは、日本の昔からの家づくりの方法で、柱や梁を隠さずにそのまま見せるやり方です。柱や梁が見えるので、木の色の変化や、木の持つ質感を味わうことができ、木の温かみを感じられます。また、柱が外に出ているので、傷んでいるところが分かりやすく、すぐに手入れができるという良い点もあります。この真壁づくりとは反対に、柱などの家の骨組みを壁で隠してしまう家づくりの方法は「大壁づくり」と呼ばれます。今の家のほとんどは、この大壁づくりで作られています。

真壁造りとは

真壁造りとは、日本の伝統的な木造建築工法のひとつで、柱や梁などの構造材を壁で覆い隠さず、そのまま見せる造りのことです。壁の中に柱や梁を埋め込む「大壁造り」とは対照的な工法と言えます。真壁造りでは、木材の温もりや風合い、木目などを直接感じることができ、視覚的にも美しく、落ち着いた空間を作り出します。

古くから日本の住宅建築で広く用いられてきた真壁造りは、日本の風土や気候に適した工法でもありました。柱や梁が露出しているため、湿気がこもりやすい日本の高温多湿な環境において、風通しを良くし、建物の耐久性を高める効果があったのです。また、構造材が視覚的に確認できるため、建物の状態を把握しやすく、補修や改修などの維持管理もしやすいという利点もあります。

真壁造りは、木材そのものの美しさを活かすため、上質な木材を使用することが一般的です。そのため、建築費用は大壁造りに比べて高くなる傾向があります。また、断熱材を柱と柱の間に充填する必要があるため、断熱性能を確保するには、大壁造りに比べて高度な技術が求められます。

近年、コンクリートや鉄骨造の建築物が増える中、木造建築の良さ、木の温もりを肌で感じることのできる真壁造りは、改めて注目を集めています。伝統的な和風の建築物だけでなく、現代的なデザインを取り入れた住宅にも真壁造りは採用されており、木の持つ自然な美しさと落ち着きのある空間は、多くの人々を魅了しています。真壁造りは、日本の伝統的な建築技術と現代の住宅設計の融合を示す好例と言えるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | 日本の伝統的な木造建築工法。柱や梁などの構造材を壁で覆い隠さず、そのまま見せる。 |

| メリット |

|

| デメリット |

|

| その他 |

|

真壁造りのメリット

真壁造りは柱や梁といった構造材をそのまま見せる伝統的な建築様式です。この工法には、現代的な工法とは異なる様々な利点があります。まず第一に挙げられるのは、木材の持つ自然な風合いを存分に味わえる点です。時が経つにつれて変化する木の色の濃淡や、独特の模様は、住まいに趣き深い味わいを添えてくれます。まるで古美術のように、年を重ねるごとに美しさを増していく様を、日々、間近で体感できるのは、真壁造りの大きな魅力と言えるでしょう。

第二に、建物の状態を容易に把握できるという利点があります。柱や梁といった構造部材が隠されていないため、劣化や損傷の兆候を早期に発見することが可能です。例えば、木材の腐朽やシロアリの被害などは、早期発見が肝要です。真壁造りであれば、普段の生活の中で自然と目に触れる機会が多いため、異変にいち早く気付き、迅速な対応が可能となります。これは、建物の寿命を延ばす上で非常に重要な要素です。

さらに、木材が持つ優れた調湿機能も見逃せません。木材は、湿度が高い時には水分を吸収し、乾燥している時には水分を放出する性質を持っています。この機能により、室内は一年を通して快適な湿度に保たれ、カビの発生やダニの繁殖を抑える効果も期待できます。また、木材そのものが持つ独特の香りは、心を落ち着かせ、安らぎを与えてくれます。木の香りに包まれた空間は、日々の疲れを癒し、穏やかな時間を過ごせる、心地よい住まいとなるでしょう。

このように、真壁造りは、美観、機能性、健康面に優れた、魅力あふれる建築様式です。現代の住宅においても、これらのメリットを享受できることから、改めて見直されている工法と言えるでしょう。

| メリット | 説明 |

|---|---|

| 美観 | 木材の自然な風合いを味わえる。経年変化による色の濃淡や模様が趣深い味わいを添える。 |

| 機能性 | 建物の状態を容易に把握できる。劣化や損傷の兆候を早期に発見可能。 |

| 健康面 | 木材の調湿機能により快適な湿度を保つ。カビやダニの発生を抑える。木材の香りが心を落ち着かせ、安らぎを与える。 |

真壁造りのデメリット

真壁造りは、柱や梁といった構造材をそのまま見せる伝統的な建築様式で、視覚的な美しさや開放感といった魅力があります。しかし、同時にいくつかのデメリットも存在するため、住宅を建てる際には、それらをしっかりと理解しておく必要があります。

まず、断熱性の低さが挙げられます。真壁造りは構造材が露出しているため、壁の中に断熱材を隙間なく入れることが難しく、大壁造りに比べて断熱性能が劣ります。そのため、冬は寒く、夏は暑く感じることがあり、光熱費にも影響する可能性があります。断熱材の種類や施工方法を工夫することで改善は可能ですが、大壁造りと同等の断熱性能を確保するのは難しいでしょう。

次に、家具の配置のしにくさです。柱や梁が部屋の中に出ているため、家具の配置に制約が生じることがあります。特に、既製品の家具では、柱や梁に干渉してうまく配置できない場合もあるため、家具のサイズや配置には工夫が必要となります。場合によっては、造作家具を検討する必要があるかもしれません。

さらに、構造材の維持管理に手間がかかる点もデメリットです。木材は経年変化により劣化するため、定期的な清掃や塗装などのメンテナンスが必要です。また、湿気や害虫にも注意が必要で、適切な対策を怠ると木材の腐食や劣化を招き、建物の耐久性を損なう可能性があります。

最後に、建築費用が高くなる傾向があります。熟練した大工の技術が必要となるため、人件費が高くなる場合が多いです。また、構造材に高品質な木材を使用するケースが多く、材料費も高額になることがあります。

このように、真壁造りには、独特の風合いや開放感といった魅力がある一方で、断熱性や家具配置、維持管理、建築費用といった点でデメリットも存在します。住宅を建てる際には、これらのメリットとデメリットを比較検討し、自分の生活スタイルや価値観に合った選択をすることが大切です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| 視覚的な美しさ、開放感 | 断熱性の低さ |

| 家具の配置のしにくさ | |

| 構造材の維持管理に手間がかかる | |

| 建築費用が高くなる傾向 |

大壁造りとの比較

日本の伝統的な建築様式である真壁造りと、現代建築で主流となっている大壁造り。それぞれに良さがあり、どちらを選ぶかは家の雰囲気や機能性に対する考え方に左右されます。真壁造りは、柱や梁などの構造材をそのまま見せる建築方法です。木材の温もりや重厚感を肌で感じることができ、視覚的にも落ち着いた雰囲気を作り出します。まるで森林の中にいるかのような、自然と一体になった感覚を味わえるのが魅力と言えるでしょう。しかし、柱や梁が露出しているため、断熱材を隙間なく入れるのが難しく、断熱性がやや劣る点がデメリットです。また、柱や梁が出っ張っているため、家具の配置に工夫が必要となる場合もあります。

一方、大壁造りは、柱や梁を壁の中に隠す建築方法です。そのため、壁面がフラットになり、すっきりとした印象を与えます。家具の配置がしやすく、部屋を広く使えるという利点があります。また、壁の中に断熱材を隙間なく充填できるため、高い断熱性と気密性を実現できます。結果として、冷暖房効率が上がり、光熱費の節約にも繋がります。さらに、耐火性にも優れており、火災時の延焼を防ぐ効果も期待できます。工期も真壁造りに比べて短く、建築費用を抑えることができる点も大きなメリットです。ただし、構造材が見えないため、木材本来の風合いや重厚感を感じられない点はデメリットと言えるかもしれません。また、将来のリフォームや改修の際に、柱や梁の位置を確認するのが難しいという側面もあります。このように、真壁造りと大壁造りはそれぞれ異なる特徴を持っています。どちらの工法を選ぶかは、住む人の好みやライフスタイル、そして予算などを考慮して慎重に検討することが大切です。

| 項目 | 真壁造り | 大壁造り |

|---|---|---|

| 構造 | 柱や梁などの構造材をそのまま見せる | 柱や梁を壁の中に隠す |

| 雰囲気 | 木材の温もりや重厚感、自然と一体感 | すっきりとした印象、部屋を広く使える |

| 断熱性 | 断熱材を隙間なく入れるのが難しく、断熱性がやや劣る | 壁の中に断熱材を隙間なく充填できるため、高い断熱性と気密性を実現 |

| 家具配置 | 柱や梁が出っ張っているため、工夫が必要 | 家具の配置がしやすい |

| 冷暖房効率 | 低い | 高い |

| 耐火性 | 低い | 高い |

| 工期 | 長い | 短い |

| 建築費用 | 高い | 安い |

| リフォーム/改修 | 容易 | 柱や梁の位置確認が難しい |

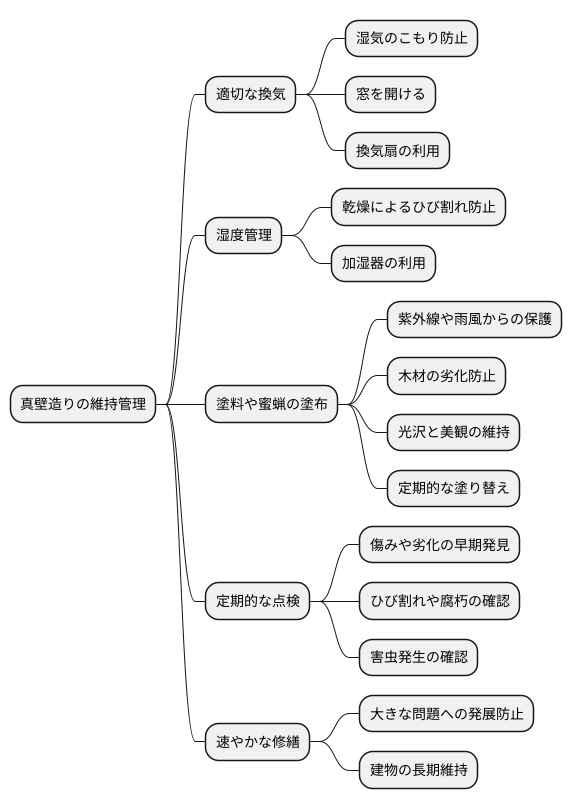

真壁造りの維持管理

真壁造りは、柱や梁などの構造材をそのまま見せる日本の伝統的な建築様式です。その美しさと風格を長く楽しむためには、定期的な維持管理が欠かせません。木材は呼吸をする素材であり、湿気や乾燥、害虫などの影響を受けやすい性質を持っています。

まず、適切な換気を行うことが重要です。湿気がこもると木材が腐朽したり、カビが発生する原因となります。窓を開けて風を通したり、換気扇を適切に利用することで、家全体の空気を循環させ、湿気を排出しましょう。また、湿度管理も大切です。乾燥しすぎると木材が収縮してひび割れの原因となります。加湿器などを利用して、適切な湿度を保つように心がけましょう。

木材の表面を保護するために、塗料や蜜蝋などを塗布することも効果的です。塗料は木材を紫外線や雨風から守り、劣化を防ぎます。蜜蝋は木材に光沢を与え、美観を保つ効果があります。塗料や蜜蝋は定期的に塗り替えることで、その効果を維持することができます。

さらに、定期的な点検を行い、傷みや劣化の早期発見に努めましょう。柱や梁にひび割れや腐朽がないか、シロアリなどの害虫が発生していないかなどを確認します。小さな傷みや劣化でも、放置すると大きな問題に発展することがあります。早期に発見し、速やかに修繕することが、建物を長く維持するために不可欠です。

このように、真壁造りの維持管理には、適切な換気や湿度管理、塗料や蜜蝋の塗布、定期的な点検と修繕が必要です。これらの対策をしっかりと行うことで、真壁造りの美しさと機能性を長く保ち、快適な住まいを維持することができます。

まとめ

真壁づくりは、日本の伝統的な建築技法を用いた、独特の美しさと温かみのある建築方法です。柱や梁といった構造材がそのまま室内に見えるため、木の風合いを直接感じることができ、時とともに変化する木の味わいを長く楽しむことができます。まるで森林の中にいるかのような、自然と一体になった感覚を味わえることが、真壁づくりの大きな魅力と言えるでしょう。

しかし、真壁づくりには、断熱性や耐火性、防音性といった面で、現代の住宅事情に適していない部分もあります。柱や梁などの構造材がむき出しになっているため、壁の内部に断熱材を入れる隙間が少なく、断熱性能が低い場合があります。そのため、冬は寒く、夏は暑いといった室温の調整が難しいという問題が生じることがあります。また、木材が露出しているため、火災が発生した場合、延焼しやすいという欠点も持っています。さらに、音が壁に吸収されにくいため、外部からの騒音が室内に入り込みやすく、音が外に漏れやすいといった防音性の問題も抱えています。

これらの欠点を補うためには、現代の技術を組み合わせることが重要です。例えば、壁の内部に高性能の断熱材を隙間なく充填することで断熱性を高めたり、木材に防火加工を施すことで耐火性を向上させたりすることができます。また、壁の厚さを増したり、吸音材を使用することで防音性を高めることも可能です。このように、伝統的な技法と現代の技術を融合させることで、真壁づくりの美しさと快適さを両立させることができます。

真壁づくりは、日本の風土と気候に適応してきた先人の知恵が詰まった建築方法です。その温かみのある空間は、住む人に安らぎと癒しを与えてくれます。現代の技術をうまく取り入れることで、真壁づくりの魅力を最大限に活かしながら、快適で安心して暮らせる住まいを実現することができるでしょう。木のぬくもりと日本の伝統を感じられる真壁づくりは、これからも多くの人々を魅了し続けるでしょう。

| 項目 | メリット | デメリット | 対策 |

|---|---|---|---|

| 美的側面 |

|

||

| 断熱性 |

|

|

|

| 耐火性 |

|

|

|

| 防音性 |

|

|