不動産の共同名義:基礎知識と注意点

不動産の疑問

先生、『共同名義人』って、複数の人が一緒に土地や建物を所有しているってことですよね?でも、何人かで一緒に持っているのと、一人で持っているのと、何か違いはあるんですか?

不動産アドバイザー

いい質問だね。一人で所有している場合は、その人が全てを決められるけど、共同名義の場合は、皆で話し合って決めないといけないことが多いんだ。例えば、売却するときには全員の同意が必要になるんだよ。

不動産の疑問

なるほど。じゃあ、もしも共同名義人の一人が勝手に売ろうとしても、できないってことですか?

不動産アドバイザー

その通り。全員の同意がないと売却はできない。それだけじゃなくて、修繕や賃貸に出す場合なども、基本的には皆で話し合って決める必要があるんだよ。共同名義には、そうしたメリットとデメリットがあることを覚えておこうね。

共同名義人とは。

『共同名義人』とは、一つの土地や建物を複数人で所有している場合、それぞれの所有者のことです。例えば、土地や建物を複数人で相続したり、複数人で一緒に購入したりすると、共同名義人になります。また、一つの土地や建物を複数人で所有している状態のことを、共同名義、共有名義、共有持分とも言います。

共同名義人の定義

共同名義人とは、一つの不動産を二人以上で所有している場合の、それぞれの所有者のことを指します。例えば、ある土地を兄弟姉妹で相続した場合、その土地の共同名義人は相続した兄弟姉妹全員になります。また、夫婦で住宅を購入し、登記簿上に夫婦それぞれの名前が記載されている場合も、夫婦それぞれが共同名義人となります。

共同名義人は、共有持分権という権利に基づき、不動産を所有しています。共有持分権とは、不動産全体に対する権利ではなく、不動産の一部分に対する権利のことを指します。それぞれの共同名義人は、自分の持分割合に応じた権利を行使できます。例えば、土地を3人で共有し、それぞれの持分割合が3分の1ずつの場合、各共同名義人は土地全体の3分の1に対する権利を持つことになります。

持分は、各共同名義人が所有する割合を示すもので、登記簿に記載されます。この持分割合は、共同名義人全員の合意があれば変更することも可能です。また、持分割合に応じて、固定資産税などの税金や管理費などの負担割合も決まります。

共同名義人は、自分の持分を自由に売却したり、担保に入れたりすることができます。ただし、共有している不動産全体を売却したり、改築したりする場合には、原則として他の共同名義人全員の同意が必要となります。例えば、3人で共有している土地を売却する場合、一人が売却に反対すると、売却はできません。このように、共同名義は複数人で所有するメリットがある反面、他の共同名義人の同意が必要となる場面も多いため、注意が必要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 共同名義人 | 一つの不動産を二人以上で所有している場合の、それぞれの所有者のこと。 例:兄弟姉妹での相続、夫婦での住宅購入 |

| 共有持分権 | 不動産全体に対する権利ではなく、不動産の一部分に対する権利。 各共同名義人は、自分の持分割合に応じた権利を行使できる。 |

| 持分 | 各共同名義人が所有する割合。登記簿に記載され、共同名義人全員の合意があれば変更可能。 持分割合に応じて、固定資産税などの税金や管理費などの負担割合も決まる。 |

| 持分の売却・担保 | 自分の持分は自由に売却・担保可能。ただし、不動産全体を売却・改築する場合は、原則として他の共同名義人全員の同意が必要。 |

| 注意点 | 複数人で所有するメリットがある反面、他の共同名義人の同意が必要となる場面も多い。 |

共同名義のメリット

不動産を共有で持つ、いわゆる共同名義には、様々な利点があります。まず、高額な物件を手に入れたい時、一人で全ての費用を負担するのは大変ですが、複数人で資金を出し合えば、より高額な不動産の購入が可能になります。例えば、夫婦で家を買う際に、住宅融資を受けることを考えてみましょう。一人で借りるよりも、二人で借りる方が借入額の上限が上がる可能性が高く、希望する物件を手に入れやすくなります。

次に、相続に関わる手続きを簡略化できる場合があることも大きなメリットです。例えば、両親が所有する土地を子供たちが共同名義にしておけば、相続が発生した際に、遺産分割協議が不要になるケースがあります。これは、相続手続きにかかる時間や費用を節約できるだけでなく、相続人間でのトラブルを避けることにも繋がります。

さらに、不動産の維持管理や修繕といった面でも、共同名義は有利に働きます。所有者全員で費用を負担することで、一人あたりの負担が軽減されます。例えば、屋根の修理や外壁の塗装など、高額な費用がかかる修繕工事も、共同名義であれば、より計画的に行うことができます。また、共同名義にすることで、所有者全体の資金力を活かすことができるため、単独名義よりも、より迅速かつ柔軟に修繕計画を立てることができます。

このように、共同名義には、不動産の購入、相続、維持管理など、様々な場面でメリットがあります。しかし、共同名義にする際には、共有者間の権利関係や責任分担などを明確にしておくことが重要です。将来的なトラブルを避けるためにも、事前にしっかりと話し合い、適切な契約を結んでおくことをお勧めします。

| メリット | 説明 | 具体例 |

|---|---|---|

| 高額な物件の購入 | 複数人で資金を出し合うことで、より高額な不動産の購入が可能になる。 | 夫婦で住宅ローンを組むことで、借入額の上限が上がり、希望する物件を手に入れやすくなる。 |

| 相続手続きの簡略化 | 相続発生時の遺産分割協議が不要になるケースがある。 | 両親が所有する土地を子供たちが共同名義にしておくことで、相続手続きを簡略化できる。 |

| 維持管理・修繕の費用負担軽減 | 所有者全員で費用を負担することで、一人あたりの負担が軽減される。 | 屋根の修理や外壁の塗装など、高額な費用がかかる修繕工事を共同名義で行うことで、計画的に費用負担できる。 |

共同名義のデメリット

複数人で物を所有する共同名義は、一見便利なように思えますが、実は思わぬ落とし穴も潜んでいます。共有者全員の同意が必要となる場面が多く、これが大きな足かせとなるのです。

まず、不動産を売却する場合、全員の同意が不可欠です。仮に共有者の一人が急に資金が必要になり、自分の持ち分を売って現金化したいと思っても、他の共有者の同意が得られなければ、売却は実現しません。一人でも反対すれば、売却の手続きは全く進まないのです。

また、住宅ローンを組む際に不動産を担保に入れる場合も、全員の同意が必要です。共有者の中に、住宅ローンの利用に反対する人がいると、ローンの審査は通りません。

さらに、共有者の一人が行方不明になると、事態はより深刻になります。不動産を売却したくても、行方不明者の同意を得られないため、手続きは全く進みません。行方不明者の捜索や法的措置が必要になる場合もあり、多大な時間と費用がかかります。

加えて、共有者間で意見が対立すると、不動産の維持管理や使い方をめぐって、様々な問題が生じ得ます。例えば、建物の修繕や増築について、共有者の一人が強く希望しても、他の共有者が反対すれば、計画は頓挫してしまいます。共有者間で意見がまとまらず、不動産の管理が行き届かなくなり、資産価値が下がる可能性も懸念されます。

このようなトラブルを避けるためには、共同名義にする前に、共有者間で十分な話し合いを行い、将来起こりうる様々な状況を想定した上で、契約内容を明確にしておくことが重要です。後々の紛争を防ぐためにも、弁護士などの専門家に相談し、契約書の作成や公正証書の作成を検討することも有効な手段です。

| 状況 | 必要なこと/問題点 | 結果/リスク |

|---|---|---|

| 不動産の売却時 | 共有者全員の同意 | 一人でも反対すると売却不可 |

| 住宅ローン利用時(担保) | 共有者全員の同意 | 一人でも反対するとローン審査不可 |

| 共有者の一人が行方不明 | 行方不明者の同意が必要 | 売却手続き不可、捜索・法的措置が必要、時間と費用がかかる |

| 共有者間で意見が対立 | 維持管理・使用方法で合意できない | 修繕・増築計画の頓挫、管理不行き届き、資産価値低下 |

| 対策:共同名義にする前に共有者間で十分な話し合い、将来の状況想定、契約内容の明確化、弁護士等専門家への相談、契約書/公正証書の作成 | ||

持分の設定方法

共有で物を所有する場合、それぞれの所有者の持ち分を明確にすることが大切です。この持ち分を「持分」と呼び、例えば土地や建物を共同で所有する場合、それぞれの出資額や貢献度に応じて自由に設定できます。

夫婦で家を買う場合を考えてみましょう。夫が購入資金の7割、妻が3割を出したとします。この場合、夫の持分を7割、妻の持分を3割と設定できます。このように、出資額に応じて持分を設定することは一般的です。

また、兄弟姉妹で相続した土地を共有する場合も、持分を設定する必要があります。この場合、必ずしも均等に分割する必要はありません。例えば、既にその土地に家を建てて住んでいる兄弟姉妹がいる場合、その貢献度を考慮して、住んでいる兄弟姉妹の持分を多く設定することも考えられます。

持分は、法務局で管理されている登記簿に記録されます。この記録は、それぞれの所有者の権利と義務を明確にする重要な役割を果たします。例えば、共有物を売却する場合、持分の割合に応じて売却益が分配されます。また、共有物の維持管理費用も、持分の割合に応じて負担することになります。

持分を設定する際には、将来の紛争を防ぐため、共有者間で十分に話し合い、合意に基づいて決定することが重要です。口約束だけでなく、書面に残しておくことも有効です。話がまとまらない場合や、複雑な事情がある場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法的な観点から助言を行い、紛争の予防に役立ちます。適切な持分の設定は、円滑な共有関係を築き、将来のトラブルを避けるために不可欠です。

| 項目 | 説明 | 例 |

|---|---|---|

| 持分とは | 共有物における各所有者の所有割合 | 土地、建物など |

| 持分の設定方法 | 出資額や貢献度に応じて自由に設定可能 | 夫婦で住宅購入の場合、出資額の割合で設定 兄弟姉妹で相続の場合、貢献度を考慮して設定 |

| 持分の記録 | 法務局の登記簿に記録 | 権利と義務を明確にする |

| 持分の役割 |

|

持分の割合に応じて分配・負担 |

| 持分設定の注意点 |

|

将来の紛争防止 |

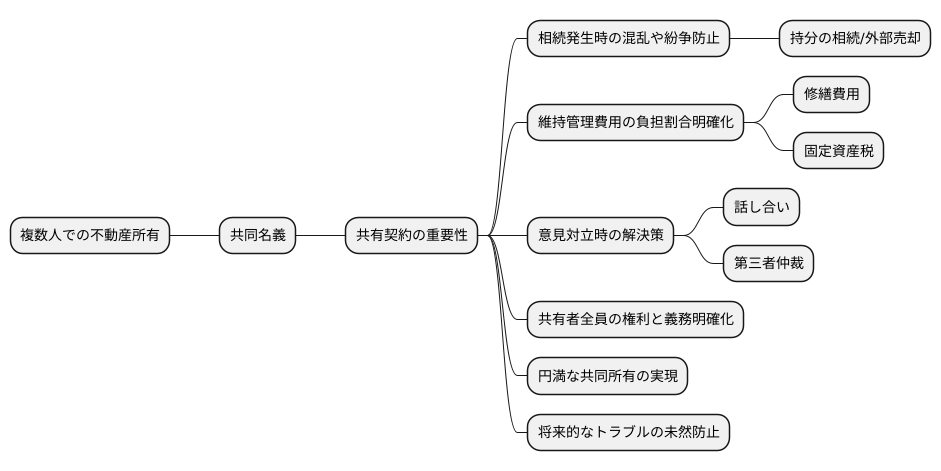

共有契約の重要性

複数人で不動産を所有する場合、共同名義を選択することがあります。この共同名義において、共有契約を締結することの重要性は計り知れません。共有契約とは、文字通り不動産の共有者間で、その不動産の管理方法、利用方法、そして売却方法など、所有に関する様々な事項を事前に取り決めておく契約のことです。

例えば、人生における大きな出来事の一つである相続について考えてみましょう。共有者の一人が亡くなった場合、その方が所有していた持分はどうなるのでしょうか。残された共有者がその持分を相続するのか、それとも外部に売却するのか。このような重要な決定事項を共有契約で事前に定めておくことで、相続発生時の混乱や紛争を避けることができます。また、不動産を所有し続ける限り必ず発生する維持管理費用についても、共有契約できちんと取り決めておく必要があります。修繕費用や固定資産税など、誰がどの程度の割合で負担するのかを明確にしておくことで、後々の金銭トラブルを防ぐことができます。

さらに、人間関係においては、意見の対立は避けられないものです。共有者間で意見が食い違った場合、どのように解決するのか。話し合いで解決するのか、それとも第三者に仲裁を依頼するのか。共有契約に紛争解決の手順を定めておくことで、感情的な対立を最小限に抑え、円滑な解決を図ることができます。このように、共有契約は、共有者全員の権利と義務を明確化し、円満な共同所有を実現するための重要な道具と言えるでしょう。将来的なトラブルを未然に防ぎ、安心して共同所有を続けるためにも、共有契約の締結は欠かせないものです。

専門家への相談

持ち物を共有で所有する際の手続きは、複雑で難しいことが多く、専門家の知恵を借りることが大切です。例えば、土地や建物の登記、相続に関する手続きは、法律や手続きに関する深い知識が必要です。そのため、司法書士や弁護士といった専門家に相談することで、手続きを滞りなく進めることができます。

共有契約を作成する際にも、専門家の助言は重要です。将来揉め事を避けるために、適切な項目を契約書に加えることができます。特に、共有する人が多かったり、事情が込み入っている場合は、専門家に相談することが欠かせません。

専門家はそれぞれの状況に合った適切な助言をしてくれます。例えば、共有持分の割合をどのように設定するか、共有物の管理方法をどうするか、共有者が亡くなった場合の持分の移転をどうするかなど、様々な問題について具体的なアドバイスをもらえます。

費用は発生しますが、後々のトラブルを避けるためには必要な投資です。専門家に相談することで、共有契約の内容を明確にし、将来の紛争リスクを減らすことができます。また、手続きをスムーズに進めることができるため、時間と労力の節約にも繋がります。

共有は便利な反面、思わぬ落とし穴もあります。事前に専門家とよく相談し、万全の準備を整えることが、安心して共同所有を進める上で大切です。

| 共有所有における専門家の重要性 | 詳細 |

|---|---|

| 複雑な手続きのサポート | 土地や建物の登記、相続に関する手続きは法律や手続きの知識が必要。司法書士や弁護士などの専門家に相談することで円滑な手続きが可能。 |

| 共有契約作成の助言 | 将来のトラブル回避のため、適切な項目を契約書に追加。特に共有者が多い場合や複雑な事情の場合、専門家の相談は不可欠。 |

| 状況に合わせた適切な助言 | 共有持分の割合、共有物の管理方法、共有者死亡時の持分の移転など、具体的なアドバイスを提供。 |

| 費用対効果 | 費用は発生するが、将来のトラブル回避のための必要な投資。契約内容を明確化し、紛争リスクを軽減。時間と労力の節約にも繋がる。 |

| 事前の相談の重要性 | 共有は便利だが落とし穴もあるため、事前に専門家とよく相談し、万全の準備を整えることが重要。 |